公開日 /-create_datetime-/

日本企業にはなぜ多くの役職が存在するのか

会社に勤めると、多種多様な役職を耳にします。主任、係長、課長、部長、副本部長、本部長など、呼び方も含めすべてを列挙するときりがないほど存在します。

これほど多くの役職はなぜ存在するのでしょうか?

今回は日本企業の役職について、ご紹介します。

未だ根強いピラミッド型ヒエラルキー

高度経済成長期、日本国内では長期的な労働力の確保として終身雇用が恒常化しており、年功制が基本とされていました。

高度経済成長期には多くの若い労働力が企業に必要とされ、国内の人口ピラミッドと比例して企業における年齢層も同じくピラミッド型を形成していました。若手社員が広い最下層を形成し、年功制により年齢や勤続年数で役職のついた中高年がピラミッド中・上層に位置し、最上部には経営幹部、トップに社長がいるという構造です。

高度経済成長期から少し前までは、ピラミッド型ヒエラルキーによってあらゆる意思決定、経営戦略、売り上げ目標値などトップダウンの構造で行われていました。個性を否とし、同調を良とする時代です。

しかし時代の流れと共に人口ピラミッドはその形態を崩し、企業内における年齢層もピラミッドの形を崩し始めました。すると役職に対する社員数のバランスが崩れ始め、出世しなければならない年齢に達した者が出世できない、いわゆる「出世の滞留」が起き始めます。

欧州のような、職業スキルに対して評価する制度であれば、年齢や勤続年数に応じた昇進などを考慮する必要はないのですが、日本は従来の「年功制」が未だ尾を引き、完全な能力評価制度ではないため、滞留している社員に何らかの措置を講じる必要が出てきてしまいます。

また、それは現在の日本企業の多くが終身雇用システムの上に成り立っていることを踏まえ、滞留している社員のモチベーションをキープするといった意味合いも持ち合わせています。そういった措置を講じる過程で、現実には部下を持たない管理職という不可解な役職などが生まれてしまうのです。

資格名と役職名

ところで、主任、係長などは役職ですが、主事、参事などとは種類が違うことをご存じでしょうか。

肩書きに記されているものには、職能資格制度における「資格名」と、通常よく耳にする「役職名」とがあります。

職能資格制度とは、職務遂行能力によって序列付けをし、職能給として賃金に反映する制度です。資格名には、主事、参事、参与、理事といったものがあります。これらの呼称は、多くが一般的な役職名とは分けて使用されます。

少しずつ広がりを見せる「ホラクラシー」

ホラクラシーとは、これまでの中央集権型や階層的ヒエラルキーに対し全く新しい組織構造の考え方で、上司や部下などのヒエラルキーが一切存在しない組織形態を言います。個人の役職は一切なく、各チームに役割が与えられ、それぞれのチームの個が意見を出し合うなどして意思決定を行うことで自律的に組織を統制します。

2007年、ブライアン・ロバートソンによって提唱されたホラクラシーは広く関心を集め、数年前にはアメリカのザッポス社がホラクラシーを導入したことが反響を呼びました。

完全なホラクラシー移行には数年を要するといい、ライン型の階層を基本としてきた日本ではホラクラシーの実現は難しい側面がありますが、トップダウンではなくボトムアップの形態が恒常化している企業にはホラクラシーは比較的浸透しやすいと言います。現に日本国内においても、ベンチャーなどの数社においてはホラクラシーに近い形での企業組織形態を実現しているようです。

エンジニア系などライン型がベターなケースも

一方、ホラクラシーのようなフラットな組織形態よりも、従来のライン型の方がうまくいくといったケースもあります。

各プロジェクトによったチームが編成され、チームごとに進捗がことなるエンジニア系やメーカー系は、各チームやセクションに責任者を配置することでそれぞれの進捗を責任者が統括し、細かな決定や業務指示などを責任者が負うことで全体の進捗に応じたさまざまな業務変更などにも柔軟に対応できるようになります。

また、大手企業では事業部やセクションなど非常に多く分かれているケースがほとんどで、フラットな組織形態での企業運営は厳しいと言わざるを得ません。こういった場合は従来のライン型により全体を統括していくことがベターであると言えます。

加えて、一般社会の多様化、近年政府の推し進めるダイバーシティにより、以前は否とされていた「個性」も大切にされるようになりました。企業ではさまざまな「個」に対するマネジメントも多様化せざるを得なくなり、一人のリーダーが何十人と部下を持つことが非合理的となってきています。そのため、細かな階層にリーダー、責任者を配置することで、マネジメントのクウォリティも維持・向上することが可能になります。

世界的に見ても企業の在り方は常に問われています。ただし、合理的・効率的な組織だけを追求しても、何かが置き去りにされてしまうのかもしれません。常に変化する社会において、また、恐ろしいほど急成長するAIの進出などで、今後の企業組織はどのような変化を遂げていくのでしょうか。楽しみのような、少し怖いような気もしますね。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

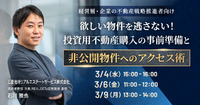

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは

ニュース -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)

ニュース -

レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理

ニュース -

スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点

ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説

ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

ニュース