公開日 /-create_datetime-/

一般的に、管理部門の女性が占める割合は男性と比較して高い傾向にあるのが現状です。

総合職への挑戦もできるはずが、なぜ管理部門へ女性は集中するのでしょうか?

管理部門と総合職の働き方に違いがあるのか、そもそも募集段階で差ができてしまっているのでしょうか?

管理部門に女性が多い理由と、女性活躍推進が叫ばれるようになって変化はあったのか、などをご紹介します。

管理部門、中でも事務系一般職に女性が多い

1980年代半ばから、大企業を中心に広まった採用システムに「コース別雇用管理制度」というものがあります。これは職務内容に加え、転勤の有無、責任の範囲などにより総合職と一般職などに分けて雇用を管理するシステムです。

代表的な総合職には、企画立案や営業、基幹に携わる業務などが挙げられ、給与が比較的高水準なのと同時にかなりの激務であることが多いようです。

一方、一般職は総合職などのサポート的役割が多く、定型業務に携わることが多いようです。そのため、以前は女性が一般職に就き結婚と同時に離職するといったケースが多く見られました。

平成26年に厚生労働省が発表した「コース別雇用管理制度の実施・指導状況」では、総合職の女性割合が22.2%だったのに対し、一般職では82.1%まで増加しています。平成23年の調査では総合職11.6%、一般職86.0%となっており、近年では若干女性が総合職へ流入していることが見て取れますが、依然として一般職における女性の比率が高いことが分かります。

管理部門は業務内容的に一般職に分類され、中でも事務系専門職、事務系総合職、事務系一般職に分けられます。

管理部門には、総務や人事、経理などがありますが、会計士の資格や法律に詳しい人材などは経理や法務などの事務系専門職へと配置されます。さらに、管理職候補とされる人材は事務系総合職へと配置され、事務系の中でも異動・転勤や残業が多く、比較的激務(=ミッションの難易度や求められる成果の水準が高い)とされています。

そして、女性の割合が非常に高いとされるのが、転勤もなく安定して働ける事務系一般職です。

総合職就職10年後、離職率約6割

平成17年、スキルを活かせる、やりがいがあるなどの理由で、難関と言われる就職戦線を見事に勝ち抜き(平成26年では総合職の就職倍率が44倍)、晴れて総合職へと就職を決めた女性たちの58.6%が、10年後には離職しているというデータがあります。

今でこそ働き方改革が叫ばれるようになり、コンプライアンスという言葉も一般に浸透するようになったため、少しずつではありますが違法な残業が減り、退社時刻なども定時に近い形で帰宅が可能になりつつあります。しかしそれはまだほんの一部であり、さらに少し前までは激務と言われる総合職は戦場と化している状態でした。

定時までにこなせる業務量ではなく、定時を過ぎても資料作成などに追われ、終電での帰宅は常態化しているケースも少なくはありません。加えてダイバーシティ推進により時短勤務が可能になったケースでも、実際には退社時刻ぎりぎりで舞い込んだ仕事を自宅に持ち帰り、家事育児のあと睡眠時間をけずってこなすといったものまであります。

さらには、総合職を望んでも募集要項に転勤要求に応じられる等の条件が記載され、その時点で応募断念を余儀なくされるといったケースも多く見受けられました。これは実際には、男女雇用均等法に抵触するとして国が禁じていることではありますが、転勤の意思を女性だけ確認する、採用基準に男女差を設けるなど、少なからず実際に行われている現状です。

このような女性特有の、結婚、出産、育児などライフイベントが女性の総合職への雇用を妨げていると言っても過言ではありません。事実、近年新卒の女性に話を伺うと、「一生働き続けたい」という理由で一般職を望む声が多く聞かれます。残念ながら、現在の日本国内における女性が一生働き続けられる環境というのは、転勤がなく安定して働ける一般職に限られてしまうのです。

「この仕事がしたい」という理由が多くなる日

仕事を選ぶ際、どのような理由を一番に挙げるかは自由ですが、万が一、やりたいことがあるのに不可抗力とも言える力で本来続けたい仕事が続けられず、継続勤務のための仕事選びをしてしまうのは避けたいものです。

最近ある医科大学の受験合格者操作問題が話題になっていますが、これも女性の離職問題に端を発しているものです。女性は働きたいけれど、結婚や出産を迎える女性は家庭と仕事を両立できる環境ではなくなってしまうところに、問題の核が存在します。

しかしこのところ、企業におけるダイバーシティ推進も少しずつ見られるようになってきました。

最近では総合職における女性採用拡大を実際に行っている企業が増加し、労働環境も少しずつ改善に向けて動き出しています。もちろんすぐに女性が総合職にも負い目なく挑戦できる日が来るとは断言できませんが、そのロールモデルとなる人材を輩出すべく企業も努力している状況と言ってよいでしょう。いつか女性の多くが「この仕事がしたいので挑戦させてください」と胸を張って職業選択のできる日がくることを期待します。

一般職も総合職もやりがいがあり素晴らしい仕事です。ただそこに、労働環境による就職断念があるのはとても残念なことです。一般職にしても総合職にしても、「この仕事がしたい」という理由で仕事を選べるようになるべきではないでしょうか。

ライフイベントが、働く女性にとって、人生設計のマイナス要因になることだけは、絶対に避けるべきです。そのための政府、企業の取り組みが期待されるところです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

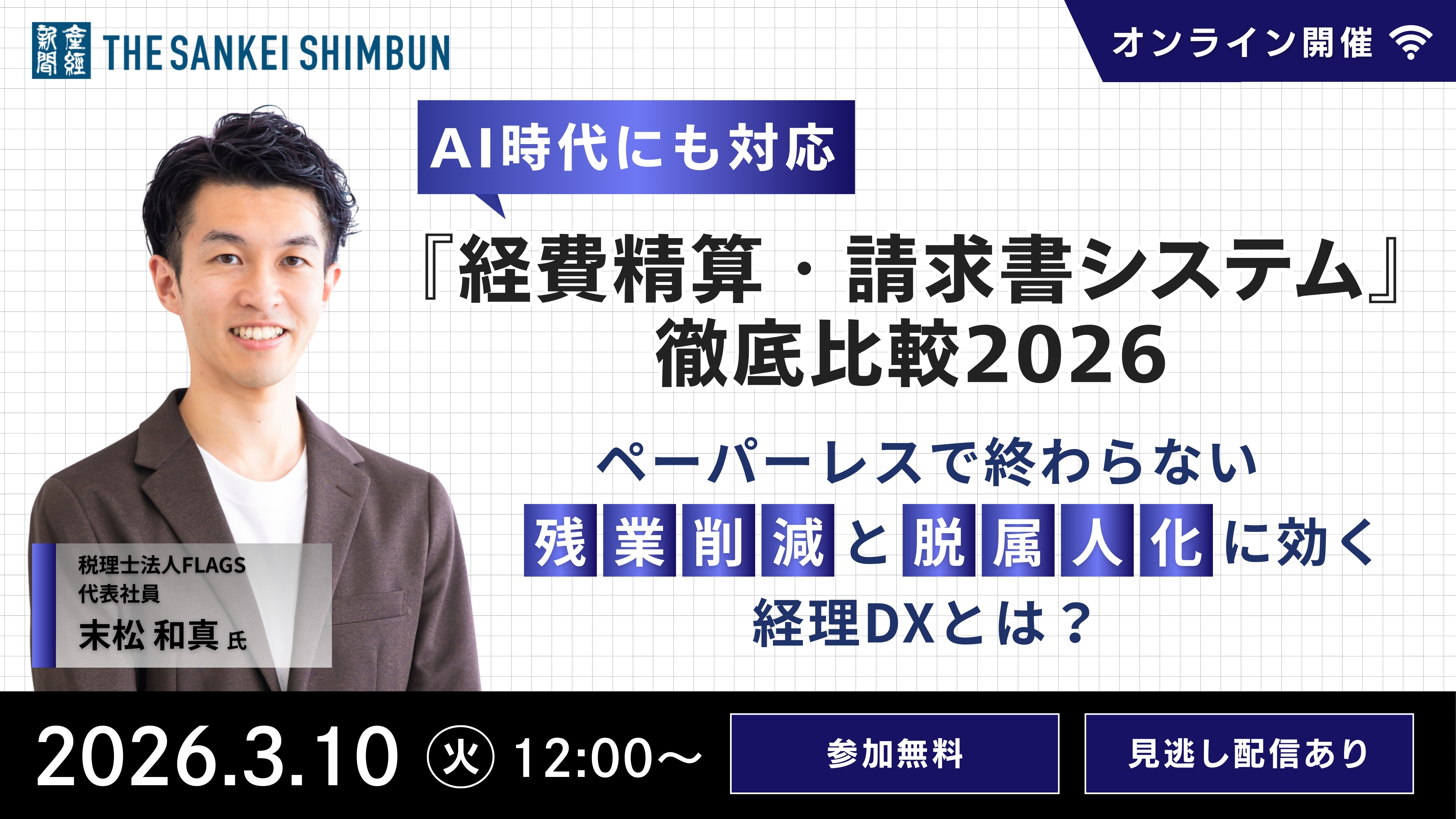

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

ニュース -

海外拠点を持つグローバル企業の法務課題を解決するシステム導入とは?

ニュース -

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

ニュース -

法務の監査対応や内部統制に必要な証跡とは? グローバル法務でも求められる記録・管理のポイントを解説

ニュース -

AIエージェントで加速する経営 取り残されないための戦略法務 実装ガイド

ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

おすすめ資料 -

AIを用いた契約書の差分比較とは?|Wordの比較機能との違いについても解説

ニュース -

2月6日~2月12日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

外国人を雇用する際の雇用保険はどうする?注意点について国際業務に詳しい法律事務所が解説

ニュース -

【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と、生成AI活用ガイド(業務委託契約編)

ニュース -

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント

ニュース