公開日 /-create_datetime-/

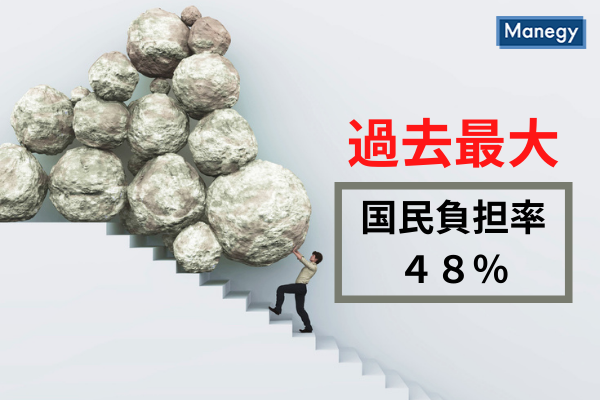

過去最大の48%となる「国民負担率」って?

財務省が公表した今年度の「国民負担率」は48%になる見込みです。前年を上回り過去最大の負担率となります。高齢化に伴う社会保障の負担増などで、国民負担率は上昇傾向が続いています。一体、この先、どうなっていくのでしょうか。

国民の所得に占める社会保険料負担の割合

「国民負担率」とは、国民の所得に占める税金や年金、健康保険、介護保険、社会保険料などの負担の割合で、公的負担の重さを国際的に比較する指標の一つです。

国民負担率は、「税負担と社会保険料負担の合計」を「国民所得」で割って算出します。税金や社会保険料の負担が増えるか、あるいは国民所得が減少することで、国民負担率が増加することになります。

つまり、分母の所得が増えれば負担率は下がり、分子の税金・社会保険料が増えれば、負担率も上がるという構図です。ちなみに、昭和45年度の国民負担率は24.3%でした。半世紀を経て国民の負担は約2倍に膨らんだことになります。

社会保険料の負担増が避けられない超高齢社会

ところで、給与所得者は社会保険料が給料から天引きされていますから、毎年のように社会保険料が値上げされていても、それほど負担を感じていないのかもしれません。

しかし、超高齢社会となった日本の社会保険制度は、かなり厳しい状況となっており、社会保険料の負担額は、ますます増えていくことが予想されています。

その分、所得が上がっていけばいいのですが、日本の給与水準は、30年間もの長きにわたって上がっていないのが実情です。春闘による賃上げ交渉も大詰めを迎えて、多くの企業が賃上げ実施の姿勢を示していますが、国民負担率を下げるほどの賃上げ額とはならないようです。

社会保障の充実度を示すバロメーター

さて、税金や社会保険料の負担が少なければ、その分、個人の懐事情もあたたかくなり、誰もが低い方がいいと思うはずです。

しかし、国民負担率はその国の社会保障の充実度を示すものでもあります。負担率が高ければ、それに見合うだけの福祉サービスを受けているともいえるのです。

社会保障をめぐって、よく「高負担・高福祉」「低負担・低福祉」が議論となりますが、日本は「低負担・中福祉」とされています。しかし、国民負担率48%というのは、はたして“低負担”と呼べるのかどうかは、大いなる疑問ではないでしょうか。

社会保障費の負担を将来世代へ先送り

過去最大となる日本の国民負担率ですが、諸外国と比較するとそれほど“高い”というわけでもありません。たとえば2018年度の各国の負担率を見ていくと、フランスが68.3%、スウェーデンが58.8%、ドイツが54.9%、イギリスが47.8%、アメリカが31.8%です。

数字だけを見ていくと、高福祉で知られる北欧と同程度の負担率となりますが、受けられる福祉サービスの内容に大きな差があることは明らかです。そのカラクリは、少子高齢化で膨らむ社会保障費の負担を、日本は将来世代へ先送りしているから、と指摘されています。

そのため、財政赤字が膨らんでいますが、その赤字を負担することになるのが若い世代です。財政赤字額を含めた「潜在的国民負担率」は56.9%になることも、しっかりと押さえておく必要があります。

赤字を埋めるのは、税金です。つまり、増税で賄うという構図です。たとえば東日本大震災の復興のために復興特別所得税や復興特別法人税ができたように、新型コロナウイルスからの復興のための財源を税金で賄う可能性もきわめて高いのではないでしょうか。

まとめ

増税、さらには原油価格高騰による食料品や日用品の値上げラッシュが続いています。それに見合うだけの賃上げとなればいいのですが、そう期待通りにはいかないようです。このまま、国民負担率の上昇が続けば、実際に手にする収入は確実に減ることになります。それに備えた対策を見直すことも必要となりそうです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?

ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

ニュース -

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~

ニュース -

AIガバナンスを形にする「Human-in-the-loop」実装ガイド

ニュース -

【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク

ニュース -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

子育て座談会やバイアス研修で風土改革 モノタロウ、女性活躍最高位「プラチナえるぼし認定」取得

ニュース -

越境ECに向いている企業・向いていない企業とは? 成功しやすいビジネスモデルと企業特性を解説

ニュース -

管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~

ニュース -

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理

ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件

ニュース