公開日 /-create_datetime-/

経理の仕事の中でも特に重要なのが決算業務です。法人決算の期日は「事業年度の翌日から2ヶ月以内」と決められています。たとえば3月が決算月の場合、決算の期日は5月末までとなるため、4月・5月はとても忙しくなるでしょう。

決算業務では、一体何を行っているのでしょうか。?

今回の記事では、一般的に行われている決算業務をまとめて解説します。

決算業務は会社の規模によっても異なりますが、今回は中小企業を例に挙げて見ていきましょう。

そもそもどうして決算業務をするのか

「そもそも決算業務って何をするべきなの?」と疑問に感じている方も多いでしょう。決算業務の一般的なゴールは、決算書の作成です。

貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書などの名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これらはすべて「決算書」と呼ばれるものであり、この決算書を作成するのが決算業務です。

では、どうして決算書を作成する必要があるのでしょうか。第一に、正しく税金を申告し、申告に応じて一定の金額を納税するためです。決算書を作成すれば、その数値をもとに、支払うべき法人税や消費税などの計算ができます。

また決算業務で決算書を作成し、株主に業績を報告する目的もあります。株式会社であれば、資金を出している株主の存在はとても重要です。株主としても「自分が出資している会社の業績はどうなっているのか?」と気になるでしょう。業績の説明責任を果たすためにも、正確なデータ、つまり決算書が必要になります。

1.決済残高の確定をする

それでは実際に作業内容を解説します。決算業務の具体的なフローとしては、まず「決算残高の確定」をします。

会社の経理部門では日々の取引を仕訳し、記録しておきます。こうした日常的な記録が積み重なった末の「各勘定科目の残高」と、「実際の残高」が一致しているかどうかの確認が、「決算残高の確定」です。

勘定科目とは、仕訳をする際に表示金額の内容を示すものです。たとえば現金や買掛金、売掛金、雑費などはすべて勘定科目となります。

「各勘定科目の残高」と「実際の残高」が一致しているかどうかの確認は、その勘定科目によって方法が変わります。たとえば勘定科目「現金」の確認であれば、金庫の中に入っている現金の額を見れば、残高の比較ができるでしょう。勘定科目「預金残高」であれば、金融機関に問い合わせれば、実際の残高がわかります。

このように、それぞれの勘定科目と実際の残高を照らし合わせ、決算残高を確定させるのが最初にやるべき作業です。

2.納付すべき税額を計算する

決算残高が確定できたら、その数値をもとに税金の計算をします。主に消費税や法人税などを計算しますが、専門性がやや高く法改正の影響を受けやすいため、税理士などの専門家に依頼するケースが多いようです。ともかく税金が計算されたら、決算整理仕訳の最後に「納付すべき税額」を計上します。

決算残高の確定と税金の計算が終わったら、最後に決算書を作成します。冒頭でも解説したように、貸借対照表や損益計算書のようなものです。これらを法令によって定められた書式に基づき、1つずつ作成していきます。法人決算で作成すべき書類は、以下の通りです。

・貸借対照表(B/S)…資産と負債に関する表

・損益計算書(P/L)…業績に関する表

・事業報告書…事業内容全般に関する報告書

・株主資本等変動計算書(S/S)…純資産項目の変動に関する表

・個別注記表…財政状態や損益の状況を示す特記事項をまとめた表

・計算書類に係る付属明細書…計算書類の補足に使う

・事業報告に係る付属明細書…事業報告の補足に使う

なお上記の計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つを指します。

4.取締役会・株主総会に提出し、承認を受ける

決算書が作成できたら、取締役会や監査役などのチェックを経て、株主総会に提出されます。取締役会や株主総会で承認されれば、決算業務の終了です。

決算業務が終了したら、法人税申告書を作成し、税務署などに提出・納税をします。決算書は会計ソフトで作成するのも可能ですが、法人税申告書の作成は非常に複雑な作業です。基本的に素人が作成するのは難しいため、税理士事務所や会計事務所に作成を依頼します。

ここまで見てきたように、決算業務には多くの手間と時間がかかります。決算書を作成している間に、何か不具合が発生すれば、その都度修正をしなければなりません。これは決算業務においてとても無駄な時間です。

そのため、経理部門では日常の業務をいかに正確にこなすかが大切になってきます。経理が行う日々の業務の集大成がこの決算書だと考えると、日常の業務や月次業務の重要性がわかるでしょう。

まとめ

ここまで決算業務を説明してきました。決算業務および決算書は、経理部門の日常業務・月次業務の集大成ともいうべき存在です。とても手間のかかる作業なので、決算期になると、息つく暇もなく業務をこなすことになるでしょう。

経理に関わる人はもちろん、そうでない人にとっても、会社の決算の流れを知っておくのはとても重要です。今一度、作業フローや基礎知識を整理しておきましょう。

経理の最新情報を知るならコチラ

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

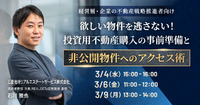

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう

ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方

ニュース -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ

ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策

ニュース -

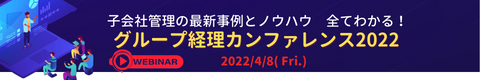

その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説

ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

ニュース