公開日 /-create_datetime-/

コロナ禍の前後でこんなに変わった! 日本のテレワーク事情~特集 テレワークとワークエンゲージメントVol.1~

コロナ禍となって3年目を迎える今、企業は従業員の働き方をいま一度見直すときになっているようです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために広がったテレワークは、働き方の選択肢の一つとして世の中にすっかり定着しました。テレワークは、多様な人材の雇用やコスト削減、従業員の生産性および生活の質の向上など、多くのメリットがあります。一方で、企業側の管理のしにくさ(勤怠や業務など)、コミュニケーション不足、作業効率の低下の可能性など、デメリットがあることも分かってきました。

今年2022年は“with コロナ時代”として人流が復活し、テレワークからオフィスワークに戻す企業も出てきています。

そうする理由として、前述のテレワークのデメリットにより社員のワークエンゲージメント(仕事に対してのポジティブで充実した心理状態)が低下するため、という考えのようです。

では、テレワークは本当にワークエンゲージメントを低下させるのでしょうか?

マネジーではこのたび、ポストコロナの働き方について考えるきっかけとして、「テレワークとワークエンゲージメント」をテーマにした特集記事を複数回にわたって提供していきます。第1回目は「コロナ禍の前後でこんなに変わった! 日本のテレワーク事情」です。

本記事の参考資料の概要

テレワークはコロナ禍前も「働き方改革」「地方創生」の実現手段として普及推進されていた働き方です。しかし、日本で実際に広がったのは、新型コロナウイルス感染リスクの回避とBCP(事業継続性)の確保のために推進されてから。

では、コロナ禍前と後では具体的にどの程度状況が変わったのでしょうか?

本記事で取り上げるのは、国土交通省が今年(令和4年)3月に発表した資料「令和3年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要)-」です。こちらの調査結果から、今回は“雇用型テレワーカー(勤務先に出勤せず、自宅やそのほかの場所で仕事をする人)”に絞り、内容を一部抜粋してご紹介します。

令和3年度 テレワーク人口実態調査 概要

調査方法…インターネット調査

第1段階調査…2021年10月29日~11月4日実施、有効サンプル数40,000人(就業者対象)

第2段階調査…2021年11月12日~11月18日実施、有効サンプル数8,400人(雇用型就業者対象)

雇用型テレワーカーの割合について

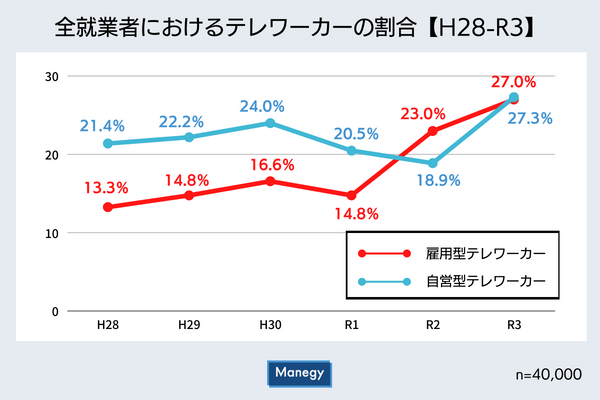

まずは、雇用型テレワーカーの割合をコロナ禍前後で調べた結果をご紹介しましょう。

コロナ禍前の平成28年~令和元年まで、雇用型テレワーカーの割合は10%台でした。日本で本格的に新型コロナウイルスが感染拡大した令和2年は雇用型テレワーカーが23.0%に増え、令和3年は27.0%に。前年度から4.0ポイント増加し、最高値を更新しました。

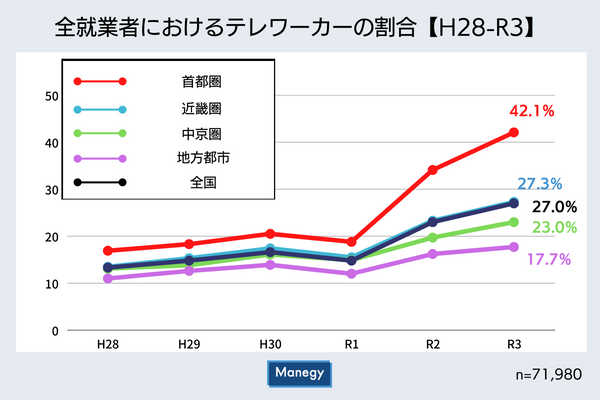

また、本調査では居住地域ごとに雇用型テレワーカーの割合を調べています。調査では、首都圏・近畿圏・中京圏・地方都市圏・全国に分けて統計をとりました。

コロナ禍前の平成28年~令和元年までは、どのエリアもほぼ10%台。令和元年時点で最も高かった首都圏が18.8%(約5.3人に1人の割合)で、最も低かった地方都市圏は12.0%(約8.3人に1人の割合)、その差は6.8ポイントのみでした。しかし、令和3年は最も高かった首都圏が42.1%(約2.4人に1人の割合)で、最も低かった地方都市圏は17.7%(約5.6人に1人の割合)に。差は24.4ポイントに大きく広がりました。この結果を見ると、首都圏はコロナ禍前から23.3ポイントアップで2倍以上増加した一方、 地方都市圏は5.7ポイントのみアップ。コロナ禍でテレワークが浸透したのは主に首都圏だったということがわかりました。

首都圏は大企業やITサービスを提供するベンチャー企業が多く、また、テレワークに対応しやすい業種も集まっています。そのため、テレワークの実施率が高かったと推測できます。

テレワークに関する企業の変化について

【テレワーク制度等の導入】第1回緊急事態宣言時に急増!

雇用型就業者のなかで、「勤務先にテレワーク制度等が導入されている」と回答した人は、

平成28年~令和元年までは14.2~19.8%を推移していました。それが、コロナ禍以降の令和2年は38.8%、そして翌3年は40.0%となり、2倍以上に増えました。

また、自社にテレワーク制度が導入されている人に対し、テレワークをしたことがあるかも質問。

その結果、令和元年は49.9%でしたが、令和3年は61.4%となり、11.5ポイント上がりました。この結果からわかるように、制度等が導入されている企業ではテレワーク実施率がコロナ禍前から比較的高く、コロナ禍を機にさらに高まっています。

また「テレワーク制度等が導入されている」と回答した人の割合は、令和2年の第1回緊急事態宣言発令時に急増し、以降は横ばいでした。緊急事態宣言は複数回発令されていますが、テレワークを実施できる条件(業種・環境・予算など)がクリアできない企業は、宣言が出されても制度の導入が難しいと考えられます。

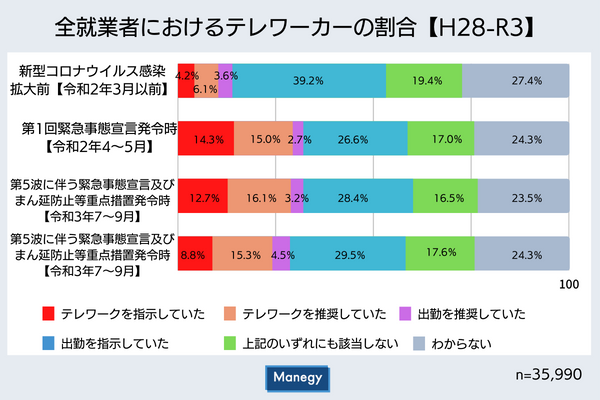

【従業員へのテレワーク指示・推奨】第5波宣言解除時は出勤への指示・推奨がやや増加

さらに本調査では、企業のテレワークに対する方針(従業員への指示・推奨)の変化も調べています。

新型コロナウイルス感染拡大前は、勤務先からのテレワークの指示・推奨が計10.3%でしたが、第1回緊急事態宣言発令時に急増し、計29.3%に。しかし、感染第5波の宣言およびまん防重点措置が解除されたあと(令和3年10月)、テレワークを指示・推奨された人は減少しましたが、出勤指示・推奨を受けた人は若干増えました。このことから、一部の企業は働き方をコロナ禍前に戻しているのがわかります。

【テレワーク実施状況】感染第5波緊急事態宣言時までがテレワーク実施率ピーク

では、実際のテレワーク実施状況はどうだったのでしょうか?

新型コロナウイルス感染拡大前は、テレワーク実施企業の割合は13.9%でした。その後、令和2年の第1回緊急事態宣言発令時に31.2%に急増。感染第5波(令和3年7~9月)の緊急事態宣言等発令時も30.7%でほぼ変わりませんでしたが、令和3年10月の緊急事態宣言等解除後は26.9%と若干減少しました。

前述同様、第5波が落ち着いてきた段階で一部の企業は出勤する方針に変更しているのがわかります。

これは、テレワークが比較的難しい業種の企業が働き方をコロナ禍前に戻しているほか、いわゆる「ハイブリットワーク(テレワークとオフィスワークなど、複数の働き方を組み合わせるワークスタイル)」を取り入れた企業が増えていると考えられます。

【テレワーク環境の整備状況】コロナ禍で規程や仕組みなどが整備される

本調査では、勤務先のテレワーク環境の整備状況についても、コロナ禍前後で調べています。

整備状況が「十分な水準にある」「取組が進められている」の合計は、どの項目もコロナ禍以前から増加しました。特に「社内規定等でテレワークの規定」「意思疎通の円滑化のための仕組みの導入」が大きく増加し、前者は約46ポイント、後者は約37ポイント上がっています。

以上が、日本のテレワーク事情をコロナ禍の前後で比較した調査の結果です。

もともと「働き方改革」「地方創生」の実現手段として普及推進されてきたテレワークは、新型コロナウイルス感染リスクの回避とBCPの確保のため急速に広がりました。予想外の展開とはいえ、働く人々にとって柔軟な働き方が選択肢に加わったのは良いことでしょう。

一方で、最近はテレワーク実施率が低下しつつあるのは気になるところです。せっかく増えた働き方の選択肢が失われないように、いま私たちは考えてみるべきではないでしょうか。

気になる他社の管理部門DX状況は?

↓独自調査結果資料とギフト券がもらえるキャンペーン開催中↓

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは

ニュース -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)

ニュース -

レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理

ニュース -

スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点

ニュース -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~

ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す①~コールバーグが構築した「正義の倫理」と現代組織が抱える構造的課題~

ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」

ニュース -

【コピペOK】面接日程メールの書き方完全ガイド|企業側の状況別例文・マナー・効率化のコツ

ニュース