公開日 /-create_datetime-/

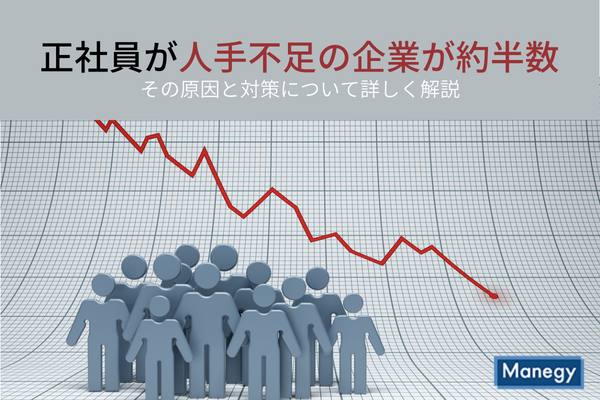

正社員が人手不足の企業が約半数 その原因と対策について詳しく解説

近年、日本の多くの産業において、正社員の人手不足が深刻化していることをご存じでしょうか。

正社員は企業の屋台骨となる存在であり、経営を続けていく上では人材の確保・育成が欠かせません。

そこで今回は、正社員が人手不足となる要因とそのことで生じる問題、人手不足の解消方法などについて詳しく解説します。

正社員が人手不足の企業は約5割

先日、信用調査会社が全国規模で行った調査(2022年7月実施)によると、正社員が人手不足の企業が5割近くに上っている実態が明らかとなりました。

この調査では非正規社員の過不足状況についても質問していますが、こちらは3割ほどに留まっています。つまり、非正社員よりも正社員の人手が足りない状況が生じているわけです。

一昔前であれば、人件費のかかる正社員はこれ以上雇用する必要はないので、その代替として非正社員を雇用するという採用状況が多く見られました。長い不況の中で各産業においてリストラが行われ、コストを抑制できる非正社員の活用に重きを置いていたわけです。

ところが現在では、それほど経済状況が急速に好転しているわけでもないのに、正社員の不足感が強まっています。雇用を巡る環境に変化が生じつつあるわけです。

とくに人手が足りないのは旅館・ホテル業や情報サービス業、建設業などで、これら3業種では6割以上の企業で人手不足となっています。他にも、警備業、運輸・倉庫業、農林水産業、自動車・同部品小売業、金融業、飲食業などでも、人手不足感が高まっています。

正社員が不足しやすくなる構造的要因

日本企業で正社員の不足感が増している原因の一つが、少子高齢化の進展です。

総務省統計局のデータによれば、日本の総人口は2008年(平成)の1億2,806万人をピークとしてその後減少に転じました。ここで注目したいのはその人口の「減り方」です。

人口構成比を見ると65歳以上の老年人口の割合は、総人口が減少に転じた後も増え続けています。総人口に占める高齢者の割合は、2010年頃は約2割でしたが、現在では3割近くです。一方、経済を支える15~64歳の生産年齢人口の割合は年々減少し、2010年頃は6割強でしたが、現在では6割を切っています。つまり、総人口の減少は全世代にまんべんなく生じているのではなく、若い世代だけが一方的に減り続けているわけです。

企業としては、新卒採用も含め、若い世代を雇用して育てていきたいところです。しかし、日本社会の構造的な状況として、企業間で若い人材の奪い合いが生じざるを得ない環境になりつつあるといえます。

そして働く側に立ってみると、同じ採用されるなら、好待遇が期待できる大企業で働こうとするでしょう。実際、上述とは別の信用調査会社のデータによると、2021年3月卒の新卒の求人倍率(求職者1人につき、どのくらいの求人数があるか)は、従業員規模1,000人以上の企業では0.93倍であるのに対して、1,000人未満の企業は1.94倍。両者の間には大きな開きがあります。中小企業において、人手不足はより深刻になっているわけです。

正社員が足りないことで起こる問題

人手不足が深刻化すると、廃業・倒産のリスクが高まります。人手が足りないために事業を思うように展開できないので、売上機会の喪失は避けられません。また、人手不足によって生産力が低下するため、既存従業員の残業時間の増大、納期の遅れ、外注増加といった影響も生じます。

残業時間が増えてくると、既存正社員はより好条件で働ける職場を探すようになり、離職率の増加を招きます。それがさらなる人手不足増を引き起こし、まさに負のスパイラルの状況に陥るわけです。

正社員の人手不足を解消する方法とは

少子高齢化のような構造的要因を踏まえた上で、企業が正社員を確保する方法の一つとしては、人材の採用・育成に対するこれまでの習慣を改めることがまず挙げられます。

正社員は若い世代という観念を改め、60代の元気なシニア層も積極的に雇用し、現役世代と同様に働いてもらうことが、人手不足解消につながります。

もちろん、現在も継続雇用制度などに基づき、企業が60歳を雇用することは一般的となっています。しかし、こうした国の制度による高齢者の雇用は、コンプライアンスを守るために仕方なく、といった消極的な意味が強いのではないでしょうか。

しかし今後は、60代がもつ知識・スキル、ビジネスパーソンとしての能力を見極め、優れた人材を最前線で活用していくといった積極的な採用意図をもつことも重要です。

また、女性人材の活用も大事です。現在では日本社会の価値観が変化し、女性が働きながら結婚・出産することが一般的となりつつあります。管理職・役員クラスまで昇進する可能性がある人材としてエンゲージメント(企業との絆・信頼関係)を高め、育成・成長させる姿勢をもつことも重要となるでしょう。

さらに、少ない人材でも成果を出せるように、IT技術を積極的に導入することも大切です。たとえば、人事管理、営業支援システム、会計などの部門は、クラウド型サービスを活用することにより、少ない担当人数でも運用できます。人員配置体制を見直し、人材の効率的な活用を進めることで、従業員1人当たりの生産性を向上できるでしょう。

まとめ

信用調査会社のデータによると、2022年7月時点において、正社員が不足している企業の割合が約5割に上っています。その背景には景気循環とは別の「少子高齢化」という構造的な要因が強く影響しているため、「そのうち少しずつ環境は改善するだろう」といった期待は基本的にもてません。人手不足を解消するなら、シニア・女性の活用、IT技術の活用など、自社努力によって積極的に問題に立ち向かう必要があります。

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

【対談インタビュー】採用から組織を変える力を育てる。マクロミルと外部人材が共創する人事と組織のかたち。

ニュース -

私書箱を活用すべきシーンとは?基礎知識からメリットまで解説

ニュース -

法人向けクラウドストレージのバックアップサービスとは

ニュース -

上半期の「後継者難」倒産 2番目の230件 高齢化の加速で、事業承継の支援が急務に

ニュース -

大規模プロジェクトに最適なクラウドストレージへのデータ移行手順

ニュース -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

世界No.1の電子署名で業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化を実現

おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部に聞く!電子署名導入のメリットと懸念点を徹底解剖

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

アフターコロナで対面増、ジャケット着用が半数超に 夏のビジネス現場や就活に広がる「汗の不安」

ニュース -

管理職が部下のメンタルヘルス不調に気づくには?

ニュース -

IPOの最重要課題!内部統制(J-SOX)と労務管理の密接な関係:上場企業に求められるガバナンスの要諦

ニュース -

事務作業の効率化で生産性UP!具体的な方法と成功ポイントを徹底解説

ニュース -

クラウド活用における情報漏洩対策|リスク・原因から具体的な対策まで

ニュース

ポイントをGETしました

ポイントをGETしました