公開日 /-create_datetime-/

先日、民間の調査会社が転職の失敗をテーマに行ったアンケート調査を発表し、調査対象者の約4割が「転職時にだまされたと感じたことがある」との結果でした。なぜこれほど「だまされた」と感じるケースが多いのでしょうか。

今回は、転職時に「だまされた」と感じることの原因と対策について詳しく解説します。

転職で「だまされた」と感じる対象は

民間の調査会社によると、転職でだまされたと感じた相手として「面接官」と「求人」の2つが全体の約5割を占めていました(複数回答)。

面接官にだまされるとは、面接時に面接官が言ったことと、実際に転職後に職場で経験したことの間に大きな差があることを意味します。入社希望者がライバル企業等に就職しないように、嘘をついて自社に対してよいイメージを持たせるようなことを言い、自社に転職するように誘引するわけです。

求人にだまされるとは、ハローワークなどの求人情報に書かれている勤務条件と、実際の勤務後の待遇とに明らかな差があることを意味します。

こうした面接官や求人情報にだまされて就職しまうことは、「求人詐欺」とも呼ばれています。求人詐欺による被害は、毎年多数発生しているのが実情です。

求人詐欺の実態とは

厚生労働省では毎年、「ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数」に関する調査を実施しています。

それによると、令和2年度において求人票の記載内容と実際の労働条件に違いがあったとの苦情件数は全国で4,211件。このうち「求人票の内容が実際と異なる」ことが原因であるのは、半数近い1,986件に上り最多です。

続いて多かったのが「求人者の説明不足」の1,214件ですが、ここには求人票の記載があいまいであった場合に加えて、面接官が面接時に意図的に十分な説明をしなかったケースも含まれるでしょう。以下、「言い分が異なる等により要因を特定できないもの」(409件)、「求職者の誤解」(389件)、「ハローワークの説明不足」(70件)と続きます。

相談内容で最多だったのは「賃金に関すること」で、苦情件数全体の27%を占めていました。以下「就業時間に関すること」(18%)、「職種・仕事の内容に関すること」(18%)が続いています。

どのように求人詐欺に遭うのか

では、実際のところ面接官・求人情報にどのようにだまされるのでしょうか。厚生労働省の調査で上位であった「賃金に関すること」「就業時間に関すること」「職種・仕事の内容に関すること」について取り上げてみましょう。

●給与に関すること

求人票には給与額について、「18万円~35万円」といった幅を持たせて書かれてある場合もあります。この場合、面接官は転職志望者の経験・スキルを見極めた上で条件を提示し、入社後はその提示した額を支払うことが求められます。

しかし、面接時に面接官が話した給与額の内容と、実際に受け取った給与額との間に差がある場合、当然ながら「だまされた」と感じるでしょう。面接官はその場で直感的に言っただけで、だます意図がなかったケースも考えられますが、聞いた通りの額をもらえなければ、やはり嘘をついていたと言わざるを得ません。

また、求人票に「18万円~35万円」と記載されていたのに、給与額が17万円であった場合は、明らかな虚偽記載です。

●就業時間に関すること

よくあるケースが、求人票・面接官の話の内容では「残業はない」はずだったのに、実際に入社すると残業だらけだったという状況です。

とくに繁忙期と閑散期がある企業の場合、繁忙期に残業が多発することを隠し、閑散期の就労状況のみを話し、転職志望者に「残業がない」と思い込ませるケースもあります。

なお、残業に関しては、「残業代」に関わる求人詐欺もあり得るので注意が必要です。たとえば、基本給に残業代を組み込んで基本給を高く見せる、「裁量労働制」と称して長時間労働をさせて残業代を支払わない、などの可能性があります。

●職種・仕事の内容に関すること

職種・仕事の内容に関してだまされる典型例としては、ノルマの量の違い、配置部署の違いなどが挙げられます。

ノルマとは一定期間の間に所定の業務量を果たすように求められることで、とくに営業職などではノルマを設けているケースが少なからずあります。

ノルマの設定は働く従業員にとっては精神的な重荷になるため、転職先を探す場合はノルマが課せられない、もしくはあったとしても緩やかな条件を示している企業に就職したいところです。

しかしこの点は企業側も分かっています。人材確保のために面接官が、「うちはノルマがない」「一応あるけど形だけだよ」などと言って転職志望者をその気にさせ、実際に入社させた後は大きなノルマを課し、達成できなければ給与査定の評価を下げる、といった状況に追い込むのです。

配置部署については、条件として提示していた部署ではなく、別の部署に回されることです。「面接時に希望通り広報部に配属されると聞いていたのに、実際にはノルマありの営業職だった」といった場合は、明らかに求人詐欺です。

転職時の求人詐欺を回避するには

求人詐欺を回避する対策をご紹介しましょう。

●雇用契約書にサイン・押印する前に、労働条件通知書、就業規則をチェックする

労働条件通知書とは、雇用契約を締結する際に、事業主から労働者に対して書面で交付する義務がある書類です。そこには労働契約の期間、就業場所、始業・終業時刻、休憩時間、残業の有無、休日、休暇、交代制、賃金の計算方法と支払方法、給与の締め日と支払日、退職など、基本事項がすべて記載されています。

まずは、労働条件通知書に目を通し、自分が求人票や面接官からの言葉を通して理解していた労働条件と合致しているか確かめましょう。また、社内の就業規則と労働条件通知書の内容が一致しているかどうかもチェックするのが望ましいです。雇用契約書にサイン・押印するのはこれらのチェックをした後です。

●雇用後にだまされたことに気づいたら

雇用契約を締結し、実際の現場で働いて見たら、労働条件通知書や就業規則の内容とは異なる職場環境だった、といった場合は、公的機関の相談サービスを利用しましょう。

厚生労働省では専用の相談窓口である「労働条件相談 ほっとライン」を開設しています。また、ハローワークでも「ハローワーク求人ホットライン」で相談可能です。

早めに窓口に相談して対策を採れば、求人詐欺には遭っても、詐欺による被害を最小限に止められます。その際は再度の転職も視野に入れておきましょう。

まとめ

求人票の内容や面接官の説明内容とは異なる労働条件で就労させられることは求人詐欺と呼ばれ、現在社会問題となっています。厚生労働省に寄せられる相談件数は令和2年度だけで4,000件以上です。

求人詐欺に遭わないためには、雇用契約書にサイン・押印する前に、労働条件通知書、就業規則をチェックすることが重要となります。また、求人詐欺に遭ったと感じたときは、一人で悩んだりせずに、厚生労働省の相談窓口やハローワークの相談窓口に相談しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

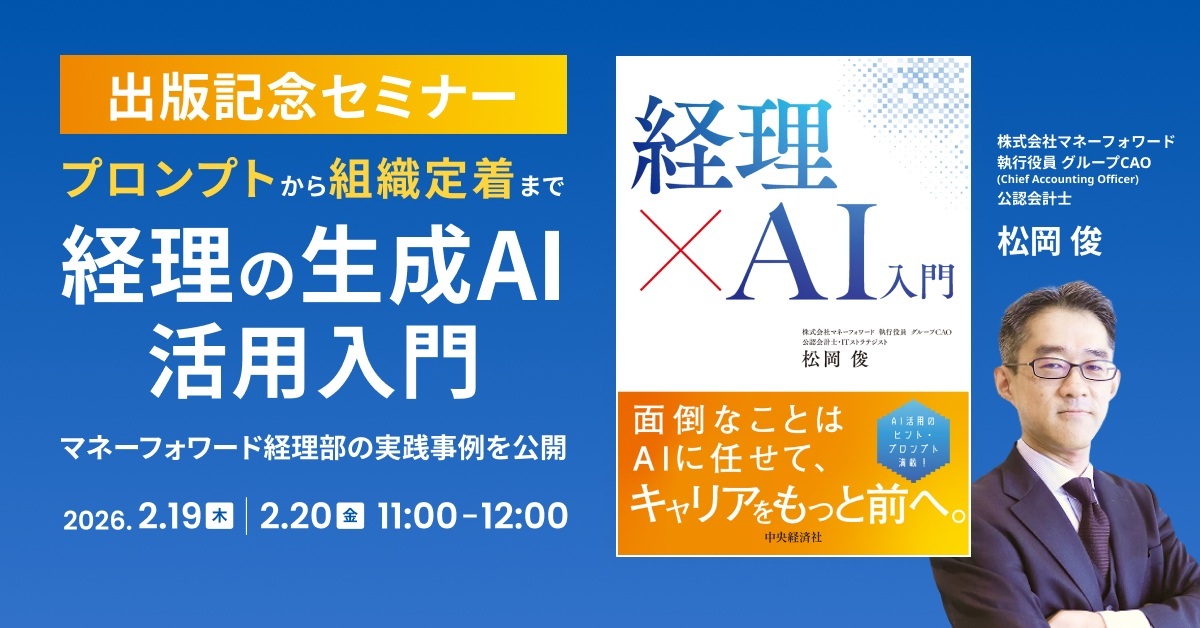

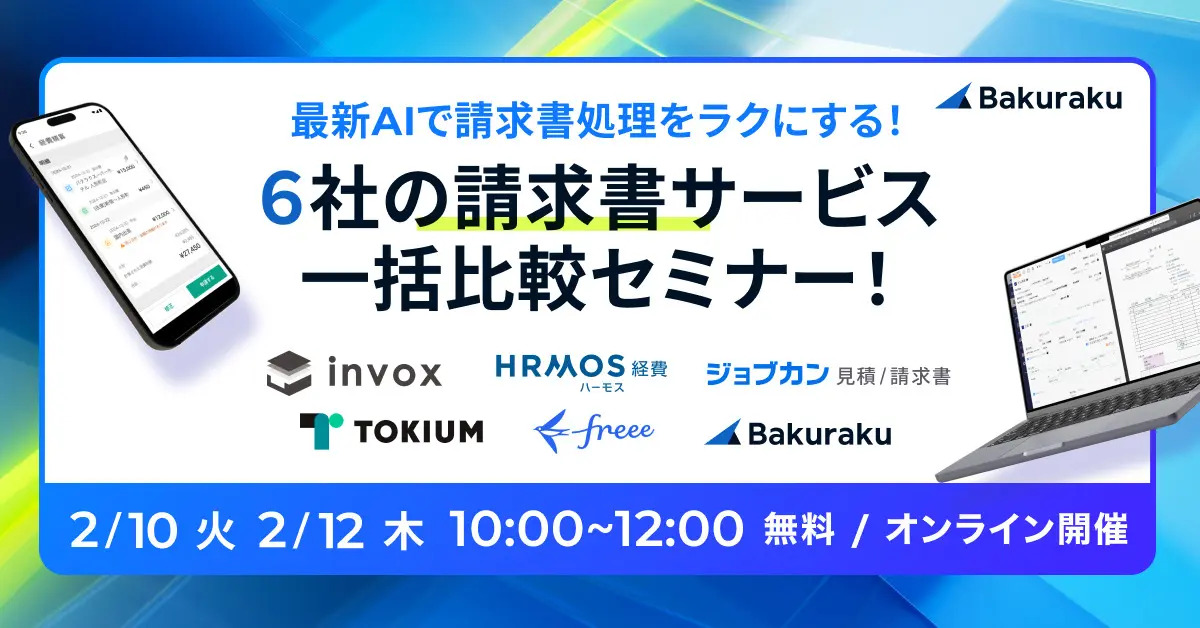

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

ニュース -

〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に

ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説

ニュース -

あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル

ニュース -

個人も組織も「お役立ちイメージ」/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第6話】

ニュース -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

おすすめ資料 -

「給与レンジ」を適切に設計。採用力や定着率を高める効果も

ニュース -

軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法

ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計

ニュース -

従業員の副業における注意点|企業が知っておきたいリスクと対応策

ニュース -

ファイル共有規程ひな形|禁止事項と運用術

ニュース