公開日 /-create_datetime-/

電気料金の値上げが進んだ理由と、値上げした分の企業による価格転嫁が進まない要因とは?

大手信用調査会社の帝国データバンクは今年4月、資源価格の高騰などが原因で電気料金の値上げが続く中、日本企業がどのような対応をしているのかに関する調査*を実施しました。それによると、電気料金の増加分を商品・サービスの価格に転嫁できている企業は14.9%しかいないことが明らかとなりました。

つまり大半の企業が、電気料金が上がった分だけ単純に費用のみが増加してしまい、ほかの経費を削減するなどの対策をとる必要性が生じているわけです。

今回は電気料金の上昇の背景と企業の負担増が生じている実情について解説します。

⇒オフィス設備の見直しで電気代は変わる!? おすすめのオフィス設備・機器・備品のサービス一覧

目次【本記事の内容】

電気料金はなぜ値上がりしたのか

日本における電気料金の値上げの要因として、以下の3点が挙げられます。

天然ガス・石炭の価格高騰

日本は東日本大震災以来、原発による発電を抑え、火力発電に頼る電源構成をとっています。2021年時点のデータだと、火力発電(天然ガス21.5%、石炭25.4%、石油等36.3%)、水力3.6%、再生可能エネルギー10.0%、原子力3.2%です。日本の電源は天然ガスと石炭だけで5割近くを占めており、これらが二つとも価格が高騰すれば、電気料金が値上がりするのは必然的であるわけです。

天然ガス・石炭の高騰理由は、ロシアによるウクライナ侵攻の影響が大きいと考えられます。ロシアの侵略行為に対して、アメリカ・EUがロシアに経済制裁を行いましたが、その際にロシアからの天然ガス・石炭・原油の輸入制限を行い、ロシアもまた自ら天然ガスの輸出を抑える動きを見せました。

ロシアは天然ガスの輸出額が世界1位の国であり、この国からの供給がストップすることで、世界的にエネルギー不足が生じ、それに合わせて価格が上昇したわけです。さらに日本はここ数年円安が続き、外国から物を購入する際の価格が高まりつつあります。天然ガス・石炭ともに輸入に頼る日本としては、円安状況に合わせてエネルギーコストも高騰しました。

⇒オフィス設備の見直しで電気代は変わる!? おすすめのオフィス設備・機器・備品のサービス一覧

電力の供給力不足

東日本大震災時の福島第一原発の事故により、原発の安全性に問題提起がされ、国内の原発は一斉に停止しました。震災翌年の2014年には、原発による電力供給量は事実上ゼロとなりました。

その後、厳格な運営ルールが再設定され、少しずつ再稼働が進みましたが、2020年時点における原子力発電所の電力供給量は、2010年時点の13.5%程度にとどまっています。この影響が現在も続いているのが実情です。

再エネ賦課金の値上がり

再エネ賦課金とは、太陽光発電などの再生エネルギーの普及を促進するために、再生エネルギーで作られた電気の価格を優遇する「FIT(固定価格買取制度)」により、電力使用者に課せられる負担金のことです。固定で定められた再エネの優遇価格と一般電気料金との差額分のことであり、電力消費者は追加で支払うことが求められます。

この再エネ賦課金は、2013年時点では1kWhあたり0.35円(月額105円)でしたが、2022年には1kWhあたり3.45円まで上がりました。これほど値上がりした理由は、再生エネルギーで電力を作る会社=FIT(固定価格買取制度)の対象事業者が年々増加し、それに伴い国民の負担額も増えていったことが挙げられます。

電気料金の上昇に合わせて価格転嫁できない理由とは?

帝国データバンクは昨年12月に、物価高騰による価格転嫁ができない理由に関する調査**を実施しています(1万1,680社対象)。調査結果によると、物価高騰分を販売価格に転嫁できない理由として最多回答だったのが(複数回答可)、「取引企業から理解が得られ難い」(39.5%)で、以下、「自社の交渉力」(25.0%)、「消費者からの理解が得られ難い」(20.1%)と続いていました。取引相手が納得してくれないため、価格転嫁ができない実情がうかがえます。

また、価格転嫁できないのであれば、物価上昇にどのように対応するのかを尋ねる質問では(複数回答可)、「自社経費の削減」が58.6%と最多回答となりました。以下、「ロスの削減」(42.4%)、「生産の効率化」(23.4%)と続いています。

この調査は電気料金値上げに限定したものではないですが、電気料金値上げも「物価高騰」の枠組みに入る現象であることを踏まえると、これらの理由と対応策は十分に参考になります。電気料金が値上げしたからといって、価格転嫁をしたくてもできない実情が日本企業にはあるわけです。値上げの対策としては経費削減や生産性向上などの企業努力による対応をとっていますが、経営体力の乏しい企業にとっては厳しい状況といえるでしょう。

まとめ

現在多くの日本企業は、「物価が上がっている分、賃金も上昇すべき」との要求にこたえていますが、この賃金上昇分も十分に価格転嫁できなければ、電気料金値上げ分の影響も含め、各企業は厳しい経費削減対策が求められることになります。

しかし、むやみに価格を上げてしまうと顧客離れが生じ、企業によっては存続さえ危うくなる恐れもあります。ただ、2023年に入ってから電気料金は落ち着きを見せており、今後の値上げ・値下げ状況はどうなるのか、引き続き注目していく必要があるでしょう。

⇒オフィス設備の見直しで電気代は変わる!? おすすめのオフィス設備・機器・備品のサービス一覧

*【調査概要】

調査期間:2023 年 4 月 10 日~13 日

調査対象:有効回答企業数1,097 社

調査方法:インターネット調査

**【調査概要】

調査期間:2022年12月16日~2023年1月5日

調査対象:全国2万7,163社(有効回答企業数は1万1,680社(回答率43.0%))

調査方法:インターネット調査

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

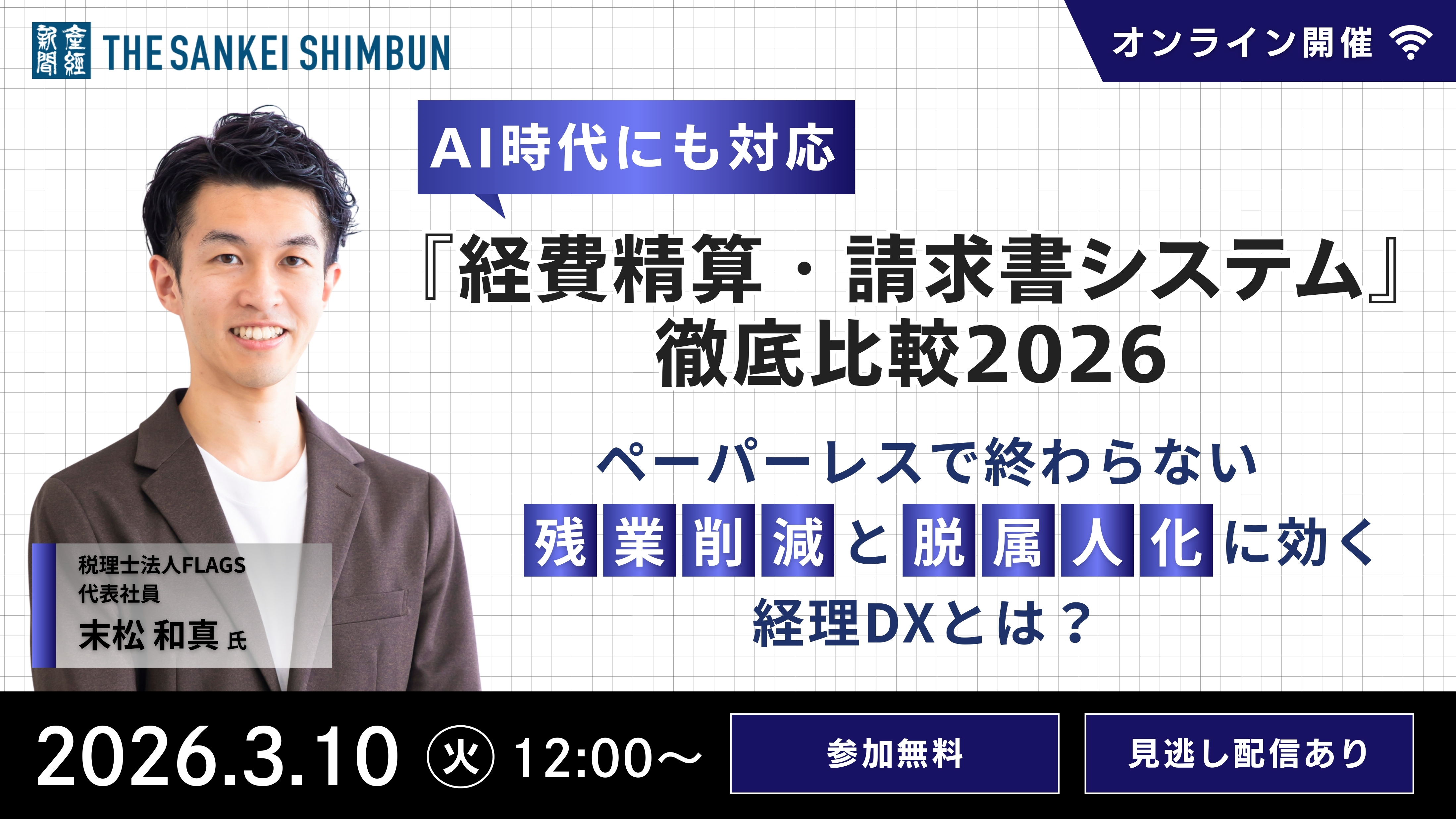

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

ニュース -

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

ニュース -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説

ニュース -

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

ニュース -

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは

ニュース