公開日 /-create_datetime-/

専門的なアドバイスや指導を得る際、コンサルティングの費用が発生します。企業が支払っている「費用」に分類されるものですが、どの勘定科目を使えばいいのか、迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。

今回は、「コンサル料は何費?」といった基本的な話から、実際の仕訳について考えてみます。

⇒電子帳簿保存法の準備できていますか?Manegyユーザーに人気のサービスはこちら!

コンサルティング料とは

コンサルティング料とは、企業が専門的なアドバイスや指導を得るために、外部のコンサルタントやコンサルティング会社に支払うものです。一般的にはビジネスの各種問題を解決したり、組織のパフォーマンスを改善したり、新たな戦略を策定したりするために発生します。

コンサルティング料としてよく見られるのが、サービスを受けた時間に基づいて料金が発生する「時間あたりの料金」と、特定のプロジェクトまたはタスクに関する「プロジェクトベースの料金」の二つです。上記の二つに加えて、コンサルタントがクライアントのために使った費用(旅行費用や通信費用など)が含まれる場合もあります。

コンサルティング料の経費計上に使える勘定科目

結論からいえば、コンサルティング料は「外注費」や「支払手数料」の勘定科目で経費計上されるのが一般的です。「外注費」は、企業が特定の業務やプロジェクトを社外の個人や組織に委託し、その対価として支払った費用を記録するために使用されます。コンサルティングサービスのほか、Webサイト制作などのITや製造といった分野で用いられます。

「支払手数料」の勘定科目は、金融機関やサービスに対して支払われる各種手数料や料金を記録するために使用されます。銀行手数料やクレジットカード手数料、証券会社に対して支払う委託手数料などが典型的な例です。

コンサルティング料の仕訳例

オーソドックスな仕訳を見てみましょう。まずは戦略コンサルタントと顧問契約を結び、毎月50万円を支払うとします。コンサルティング料を「外注費」で処理する場合、仕訳は以下の通りです。

◯月分には該当する月を入れます。

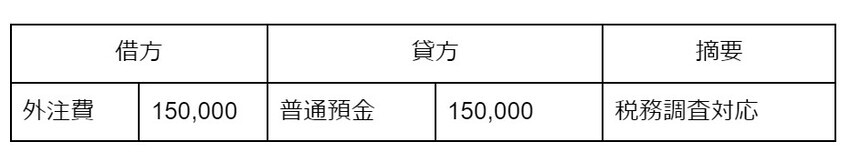

コンサルティングには、特定のプロジェクトや業務を一度きり、または不定期に依頼する場合もあります。顧問税理士に対して、税務調査対応を15万円で行ってもらった場合は、以下のような仕訳になります。

企業ではなく、個人の経営コンサルタントに依頼する場合などは、金額に応じて源泉徴収をする必要があります。源泉徴収とは、事業者(コンサルティングの発注側)が、給与の支払時に所得税などを差し引く制度です。支払った金額の10.21%を源泉徴収し、税務署に納付することになります。たとえば、個人の経営コンサルタントと20万円で顧問契約を結んでいる場合の仕訳は、以下の通りです。

まとめ

コンサルティング料の勘定科目としてよく使われるのは「外注費」や「支払手数料」です。今回は仕訳の一例を紹介しましたが、月額制と年額制など、支払期間によっても仕訳の方法が変わってきます。 あらかじめ自社の方針を固めつつ、臨機応変に対応するのが望ましいでしょう。

⇒電子帳簿保存法の準備できていますか?Manegyユーザーに人気のサービスはこちら!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

人事制度の歴史から見る今の企業に必要な評価軸とは ~貢献が価値を生む組織へのシンカ~

ニュース -

2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

ニュース -

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

ニュース -

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

ニュース -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

ニュース -

反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

ニュース