公開日 /-create_datetime-/

いまや国内における様々な業種に定着している人材派遣という雇用形態。

企業や職種によっては正社員と同等の業務を行う派遣社員もみられますが、人材派遣は根本的に正社員や契約社員とは異なる雇用システムであり、人材派遣に関するルールや規制については、派遣社員を活用する企業はもちろんのこと、実際に業務を行う当事者も理解しておく必要があります。

ここでは人材派遣の基本的な仕組みや種類について解説していきます。

人材派遣の仕組みとは

人材派遣の最大の特徴は、労働者と労働者が実際に働く企業の間に「人材派遣会社」が入っていることです。

通常、正社員や契約社員、あるいはアルバイトやパートといった形態で働く場合、労働者は業務に従事する企業と雇用契約(労働契約)を結びます。これを「直接雇用」といいます。

一方、人材派遣の場合は、実際に働く企業と雇用契約を結ぶのではなく、人材派遣会社と雇用契約を結びます。この場合、派遣社員にとっての雇用主は派遣先の企業ではなく、人材派遣会社となり、賃金も人材派遣会社から支払われます。また、社会保険などの福利厚生についても、人材派遣会社が負担することになります。

このように、雇用に関する様々な事柄を人材派遣会社が担った上で、派遣社員は派遣先企業の指揮命令のもとで業務に従事することになりますが、上記の正社員や契約社員のように「労働者と雇用契約を結ぶ雇用主」と「仕事上の指揮命令を行う者」が同じ雇用形態を「直接雇用」と呼ぶのに対し、人材派遣のように「労働者と雇用契約を結ぶ雇用主」と「仕事上の指揮命令を行う者」が異なる雇用形態を「間接雇用」といいます。ちなみに、派遣元となる人材派遣会社と派遣先企業が結ぶのは人材派遣契約であり、派遣先企業は、人材派遣を利用した対価として人材派遣会社に料金を支払うシステムとなっています。

なお、一般的に人材派遣会社では、求職者に対してまず「スタッフ登録」を行うシステムを採用していますが、人材派遣会社に登録しただけでは雇用契約を結んだことにはなりません。雇用契約は派遣先が決まり、実際に仕事をする段階になってはじめて労働者と人材派遣会社の間で結ばれるものであり、通常は派遣期間の終了とともに雇用契約も終了します。

人材派遣の種類

人材派遣は、大まかに下記の3種類に分けられます。

・一般派遣(登録型派遣)

派遣の仕事を希望する人が、まず人材派遣会社に登録しておき、仕事があるときだけ雇用契約を結んで業務に従事するシステム。上の項で述べた一般的な人材派遣がこれにあたります。

・紹介予定派遣

派遣先に直接雇用されることを前提として、一定期間(最長6ヶ月)の人材派遣を行うシステム。紹介予定派遣では、派遣期間の終了時に派遣社員と派遣先企業の双方が合意すれば、直接雇用の正社員や契約社員としての採用が決まります。紹介予定派遣の場合、派遣社員として働く期間は、正社員における試用期間のような役割を果たすといえます。

・無期雇用派遣(常用型派遣)

ここ数年で急速に普及している人材派遣のスタイルが「無期雇用派遣(常用型派遣)」です。これは、2015年に行われた労働者派遣法の改正で「特定派遣」が廃止されたことにより、多くの派遣会社が取り入れている派遣の新たな形態ともいえます。

特定派遣は正確には特定労働者派遣事業といい、上に述べた一般派遣のように「仕事があるときだけ」雇用契約を結んで労働者を派遣するものではなく、派遣元となる事業者が労働者を常時雇用する形での人材派遣でした。しかし、上記の法改正に伴い特定労働者派遣事業は原則的に行えなくなり、2018年9月末日で経過措置期間も終了しました。さらに、この改正法では「3年ルール」と呼ばれる仕組みが導入され、同じ派遣社員を同じ派遣先に3年以上派遣することもできなくなりました。

ただし、この改正法では、派遣元となる人材派遣会社が派遣社員を無期雇用すれば、3年の制限を超えて、同じ派遣先に派遣することができるという「雇用安定措置」も取られています。そこで、多くの派遣会社が無期雇用派遣の制度を整え、優秀な人材の「囲い込み」に動いているのが現状です。

ちなみに、一般派遣の社員は、働く期間があらかじめ決まっている「有期雇用」にあたりますが、無期雇用の派遣社員には働く期間の定めはなく、たとえ1ヶ所での派遣が終了したとしても、人材派遣会社との雇用関係は継続しているため、収入が途切れることはありません。また、大手の人材派遣会社の多くが月給制や賞与を無期雇用の派遣社員に対して導入していることから、無期雇用の派遣社員は一般の派遣社員よりも正社員に待遇の近い雇用形態ということができます。

ただし、無期雇用の派遣社員になるということは、同じ派遣先でキャリアを積んでもずっと派遣社員という立場にいることも意味しています。一部の派遣会社では、無期雇用の派遣社員が同じ派遣先でしばらく働いた後は、派遣先と直接雇用を行うことを推進しているようですが、これと真逆に無期雇用の派遣社員を自社で囲い込もうとする人材派遣会社があるのも実情です。

こうした人材派遣会社の思惑やキャリアアップについて考えると、無期雇用のメリット・デメリットは働く人が各自の状況にあわせて慎重に判断したほうがいいといえるかもしれません。

人材紹介や業務請負との違いは?

人材派遣と混同されがちなサービスやワークスタイルに、人材紹介や業務請負がありますが、この2つは人材派遣とは全く異なるものといえます。

下記は両者の特徴や人材派遣との違いをまとめたものです。

・人材紹介

近年では「転職エージェント」という言葉で呼ばれることも多いのが人材紹介サービスです。人材紹介も、求職者が登録を行って利用するところは人材派遣と共通していますが、人材紹介会社はあくまでも求職者にお仕事を(または求人者に求職者を)紹介するだけで、企業への派遣を行うことはありません。

通常、人材紹介においては、求職者が登録を行った上で求人に応募し、求人案件を持つ企業とのマッチングを図る方法がとられており、採用が決まった場合には、採用した企業が人材紹介会社に紹介料を支払います。

・業務請負

企業が行う業務の一部を、請負会社に発注するシステムが業務請負です。請負会社は発注された業務を自社の社員などを使って行いますが、この場合ポイントとなるのは、仕事を行う労働者は、請負会社と雇用関係にあるという点であり、発注元の企業は労働者に対して指揮命令を行うことはできません。

なお書類の上で業務請負や業務委託の契約を結んでいるにもかかわらず、発注元の企業が労働者に細かい指示を出したり、出退勤や勤務時間の管理を行ったりした場合は、「偽装請負」という違法行為になるため注意が必要です。

まとめ

人材派遣については上記の労働者派遣法の改正のように、法改正によって規制が強化され、従来は合法であったものが法律の改正後は違法になってしまうというケースもあります。

例えば、2012年10月に施行された改正労働者派遣法では、「30日未満の短期派遣(=日雇い派遣)」が原則として禁止されました(ただし、日雇い派遣については、職種や年齢、収入などによる例外もあります)。

また、人材派遣の現場では、人材派遣会社から派遣された労働者を、派遣先の企業がさらに別の会社に派遣する「二重派遣」も違法行為として問題となっています。

上の項で述べた偽装請負もそうですが、人材派遣を利用する際には、人材を受け入れる企業も、派遣先で働く労働者も、そこに違法性がないか十分に注意をした上で、契約を行うことが重要といえそうですね。

※派遣法に関する詳細については専門家または関連省庁までご確認ください

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

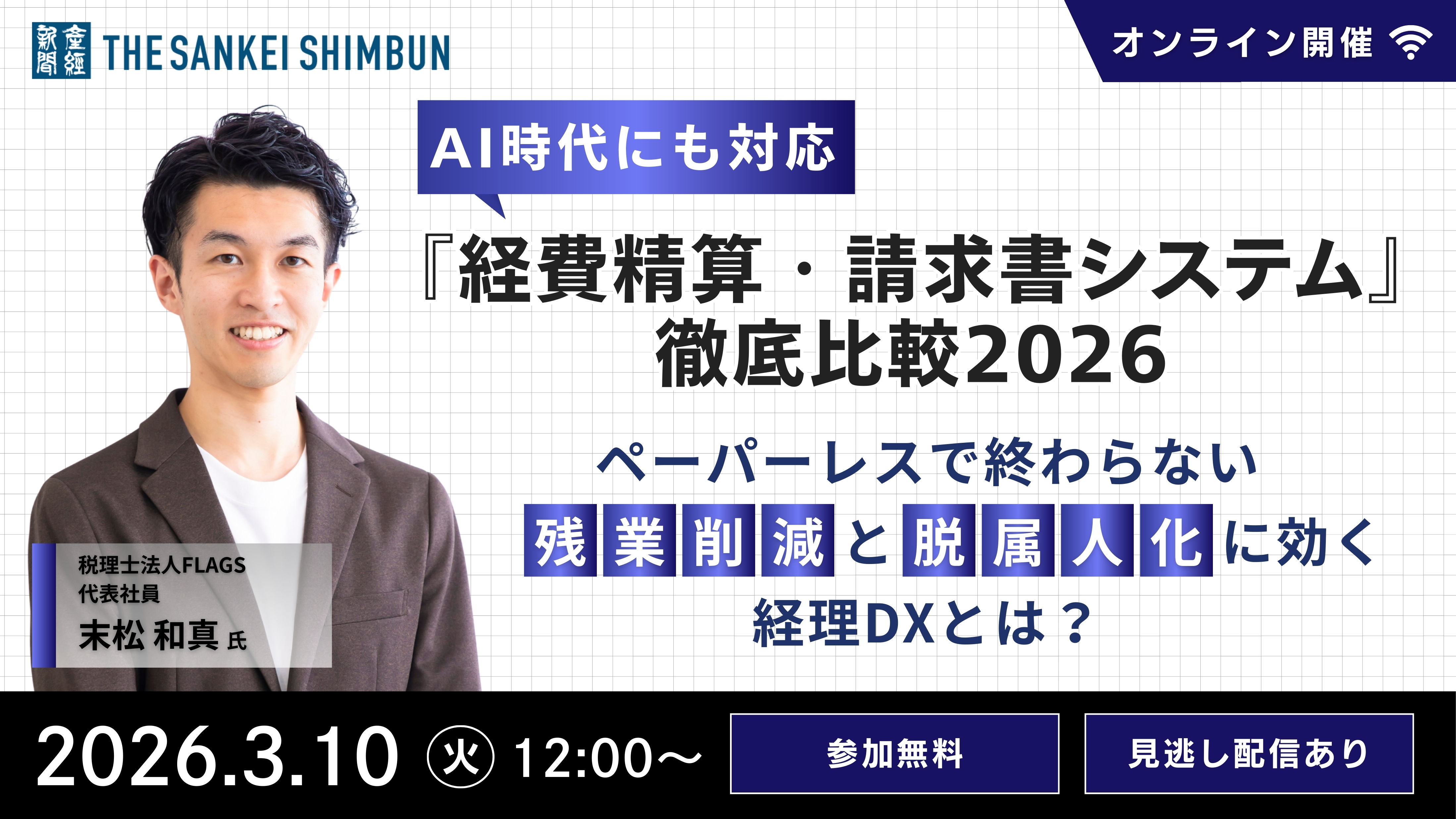

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

ニュース -

介護短時間勤務制度とは?―制度の概要と制度設計に必要な視点を考える―

ニュース -

2026年4月施行「改正法」直前対策!IPO審査で差がつく規定整備と運用

ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース