公開日 /-create_datetime-/

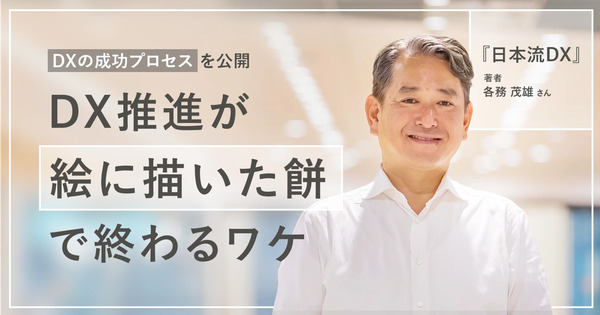

DXのプロが語る成功プロセス。「絵に描いた餅」でなぜ終わるのか?

この記事でわかること

・日本流DXが陥る課題

・組織を変えるためのプロセス

・パーパスとDXの相関関係

2024年2月7日(水)、2月14日(水)で開催されるオンラインイベント「SmartHR Agenda #4」。「パーパスを実践する企業の挑戦」をテーマに、パーパス経営の効果最大化に向けた本質×実践例をお届けします。

本稿ではDAY2のファシリテーター・スピーカーを゙務める各務 茂雄さんをお招きし、「日本流DX」の本質、パーパス経営との関係性について伺いました。

各務 茂雄さん

株式会社JTB 執行役員 CDXO / iU情報経営イノベーション専門職大学 准教授

VMware、楽天、Microsoft、AWSなどを経てドワンゴへ移籍。2019年にKADOKAWA Connected代表取締役社長就任。2022年3月に退任後三菱UFJ銀行デジタルサービス企画部、経営企画部 部長としてMUFGのDXを行った後、現在はJTB 執行役員CDXO、GovTech東京 業務理事 CTOとしてDXを推進中。著書は『世界一わかりやすいDX入門』『日本流DX』(東洋経済新報社)。

SmartHR Agenda #4

本質×実践例で実行につながる10セッション

SmartHR Agenda #4では「DAY1:パーパス経営の理解と実践」「DAY2:DXでパーパスを加速・持続可能に」を掲げた、10セッションをお届けします。

各務 茂雄さんのほか、DAY1ファシリテーター・スピーカーとして『両利きの組織をつくる』著者の加藤 雅則さんが登壇。ソニーグループ(株) シニアアドバイザーの平井 一夫さんによる特別講演も開催します。

互いに惹かれ合うアナログとデジタル

ー「パーパス経営」と「DX」の関係性について、伺いたく考えています。アナログ的側面をもつパーパスと、デジタルであるDXはどのように作用するのでしょうか?

各務さん

私が株式会社KADOKAWAや株式会社ドワンゴといったエンターテインメント業界の在籍時に痛感したのですが、人間はアナログ的であり、アナログが大好きです。そして、人間はもともと合理化がどちらかというと苦手でもあります。

各地域で文化という特色があり、アナログ的側面の強い地方創生では、自然、食、風土などを残すためにはDXが欠かせないと、GovTech東京や株式会社JTBとの仕事を通じて痛感しています。また、物理的に人と会う時に、偶発的な刺激から新しい発想が生まれるケースがあるように、リアルの大切さを多くの方が再認識されていらっしゃるのではないでしょうか。

ーアナログ一辺倒ではだめなのでしょうか?

各務さん

有効的な連携・バランスが大切です。グローバルプラットフォームとしてデジタル要素の強いGoogleやMicrosoft、Amazonでも、アナログ的なチームビルディングも重要視します。一方で、対象的にヒューマンタッチを重視する伝統的日本企業は、デジタル要素を取り入れることに日々トライしていると思います。

白黒はっきりさせるデジタル、あいまいさが大切なアナログ、この価値のある2つのアプローチをつなげることが簡単ではないことは容易に想像できます。

ーアナログ・デジタルの両軸が求められるのですね。パーパス経営の実践(アナログ)にあたって、合理的な進め方(デジタル)は欠かせないものでしょうか?

各務さん

そう思います。ただし、やはりアナログ・デジタルのバランスが求められます。たとえば紙運用のデジタル化に目を向けると、物理的な受け渡しは非効率ですが、一方で紙で渡すと状況によっては一覧性が高いというメリットもあります。デジタル化する領域、アナログを残す領域と、双方の利点を活かすべきです。

デジタル化を進めるにあたり、従業員を十分に理解したペルソナベースの考え方も非常に重要です。デジタルネイティブ世代であれば合理的に進めたいと考え、デジタルサービスを受け入れやすいでしょう。一方、ヒューマンタッチ、紙運用が便利である事も未だゼロではありません。

つまり、DX推進が絵に描いた餅で終わらないようにするためには、自社に適したハイブリッドなアプローチが求められるでしょう。

絵に描いた餅で終わる原因とは?

ー『日本流DX』における「DX推進が絵に描いた餅で終わってしまう」という一節に悩みにも似た共感を覚えた担当者も多いかと思います。その原因はどこにあるのでしょうか?

各務さん

頭の回転が速く、声の大きい人から広げられた風呂敷が広げられたあと、受け止める人が何をしたらいいか分からず解像度が低いまま仕事が進みます。それがトップダウンのパターンもありますし、他部門から回ってくるケースもあります。いずれにしても、「DX推進のために◯◯が大事だ」という提案へ賛同は集まるものの、いざ実行にあたって難しさに直面するのです。これはフィジビリティ(実現可能性)について十分に議論されないためです。

DX推進にあたりバリューチェーンの横断になるケースが多く、他部門の既存業務に変化を強いることになります。人間は変化が得意ではないため、腹落ちする理由がなければ反発が生まれてしまうのです。

障壁にぶつかり推進力が落ちると、「なぜできないのか?」という周囲の期待に負けて、中身が伴っていない「できている風」に見せかけるのです。最終的に当初想定していた半分ほどの状態で「できた」と見せることもあります。

ーできたように見せつつも、本質としては何も解決につながってない状態ですね。

各務さん

絵に描いた餅で終わらない会社は、明確なミッション、ビジョン、バリューがあり、DX推進の行動指針を決めています。また、実直にフィジビリティを議論・実行している人たちへスポットライトを当てているように思います。

ー絵に描いた餅で終わらないために、フィジビリティ検討のほか何が必要でしょうか?

各務さん

小さくスタートし、そこからスケールした経験の型化が重要です。スタート時点は最初から型をつくれないという前提で、施策に共感した人たちでアイデアをもちよって推進します。型化にはあらかじめ「ノウハウはどこに残すのか?」「誰に引き継ぐのか?」「将来起こりそうな課題はなにか?」という想定が重要です。

型化されていれば、10倍のリソースをかけた際のイメージをもてますし、実際に実施した場合は10倍のスケールが期待できます。型化しない場合は、「ただ頑張る!」で終わり、スケールする仕事にできません。

ーメンバーシップ型の人事制度による定期的な異動も要因の一つでしょうか?

各務さん

メンバーシップ型の人事制度とDXは相性がよくない点が多く、現状はそこがとくに目立ちます。DXは5年〜10年ほどかかる長期戦です。ジェネラリスト育成を目指す企業では3年で異動させるケースが多い認識があり、私自身も目にしてきました。

短期間の異動では、自身の企画が完成しないまま異動になってしまいます。その結果、企画が誰かの手にわたり、それを受け止める人が出てきます。まず、渡す側の人は、最後までやりきれず渡す可能性が高いため企画推進に対して本気で勝負しにくく、受け止める側は中途半端に進んだ企画を「なぜ受け取らないといけないのか?」という状態からはじまります。また、引き継ぎ自体の解像度が低いケースもあるのです。

その場合、企画当初のロードマップに遅れが生じ、それが1年以上になることもあります。そして、そのまま勢いがなくなってしまい、DXが止まってしまうこともあります。

アーリーアダプターと進めるDXの成功手順

ー「スモールスタートからのスケール・型化」のほか、成功するためには、どのような手順があるでしょうか?

各務さん

「アーリーアダプターといっしょに小さな成功をする」です。アーリーアダプターの見つけ方として、「興味をもってくれる人」はアーリーアダプターの可能性があります。たとえば、ミーティングで自分が新たな考えを発言し際に、考えについて意見を言ってくれる人に目を向けましょう。

個別での1on1やコミュニケーションを通じて、意見の背景を確認しましょう。一緒に実現したいと考えてくれてアーリーアダプターの力を発揮できる場をつくる必要があります。

各務さん

アーリーアダプターとの成功体験を型化したら、続いてアーリーマジョリティを巻き込みます(キャズム越え)。

キャズム越えにはパターンがあります。まずはアーリーアダプターの比率である13.5%を目指して、自身の周りから組織や会社全体の13.5%の人を巻き込んでいきましょう。

次に、アーリーマジョリティです。彼らはメリットを求めるため、徹底的なメリット設計が必要です。いわゆる「アメと鞭」のアメを設計できれば、進めやすいでしょう。アーリーマジョリティが巻き込めたら、あとは型を用いて回すだけです。

チームや個人のさまざまな成功事例を共有していくと、レイトマジョリティに焦りや危機感による変化が生まれるのです。

ーレイトマジョリティに変化が生まれる頃には、組織としての考え方やカルチャーにも変化があり、組織制度として幅広い選択肢が生まれていそうですね。

各務さん

基本的には多様性をふまえた、適材適所の実行が要になります。適材適所によって「これは自分の仕事だ」と実感すると、モチベーション向上につながり、アウトプットがよくなります。よいアウトプットが増えれば企業の業績にもつながり、個人の成長・昇給にもつながります。

今までは多様性を支える仕組みづくりにコストがかかりました。現在では多様性を支えるデジタルツールもコスパよく整っています。さらに、徐々にではありますが多様性に対する理解も若者やミドル層を中心に進んでいますので、そのうえで適材適所で配置をし、適切なマネジメントさえすればパフォーマンスアップへとつながります。全員が同じように働くのではなく、人それぞれのリスク許容度に応じて働けるようになるのです。

DX推進の因果関係を実践例で理解する

ーSmartHR Agenda #4ではそれぞれのセッションを通じて、「パーパス経営」の概念と実践を紹介します。各務さんにもDAY2のファシリテーターを゙務めていただきますが、本イベントはどのように生かすとよいでしょうか?

各務さん

まず私自身も痛感していることで言うと、会社のありたい姿を、絵に描いた餅ではなく、しっかりと解像度高く描くことが非常に大切です。その実践論を皆さんには期待していただきたいです。

2つ目は、ありたい姿の実現には適材適所が大事で、それは個性を認めることです。多様性をどうやって受け入れていくかについても、期待していただきたいです。

これらを確実に推進するステップを事例講演から可能な限りキャッチアップいただくとよいように思います。また、皆さんの会社組織に当てはめて考えながら参加いただければ幸いです。

ーありがとうございました。DAY2では事例講演を交えながら、組織づくりとDX推進というアナログとデジタルの相関関係について、わかりやすく迫ってまいります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

事業用不動産のコスト削減ガイド

おすすめ資料 -

簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

ニュース -

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

ニュース -

「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

ニュース -

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係

ニュース -

紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

ニュース -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

1月9日~1月15日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

ニュース -

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術

ニュース -

約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは

ニュース -

福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説

ニュース