公開日 /-create_datetime-/

育休 給付金の基本概要

育児休業給付金は、子育て支援の一環として、労働者が育児に専念できるように設計された制度です。この制度を通じて、従業員は育児休業中の経済的負担を軽減することができます。給付金の対象者と条件、支給額の計算方法、給付期間と支給タイミングに関して、基本的な知識を把握することが重要です。以下では、これらのポイントに焦点を当てて詳細を説明します。

育休 給付金の対象者と条件

育児休業給付金は、雇用保険に加入している従業員が対象となります。育児休業を取得するためには、特定の保険加入期間が必要です。具体的には、育児休業開始日から遡って2年間で、月11日以上の就業が12ヶ月以上必要とされています。また、子供が生まれる前に休業を開始した場合や、産前休業を利用した場合でも、一定の条件を満たせば給付金が支給されます。

給付金の支給額の計算方法

育休給付金の支給額は、育休開始前の賃金に基づき計算されます。支給率は、休業開始から最初の6ヶ月間は給料の67%、その後は50%になります。具体的な計算は、休業開始時賃金の日額に支給日数と給付率を乗じて行います。たとえば、休業開始前の6ヶ月間で120万円の賃金を得ていた場合、休業開始時賃金日額は120万円÷180日=6,667円となり、1ヶ月の支給額は6,667円×30日×67%=13万4,000円となります。

給付期間と支給タイミングの理解

育児休業給付金は、産後休暇(8週間)が明けてからの育児休業開始時から支給されます。通常、育休給付金の初回支給は出産日から約4ヶ月後となり、2ヶ月分をまとめて支給される仕組みになっています。育休給付金の支給期間は、子が1歳になるまでが基本となりますが、保育所の空きがないなどの理由で延長される場合もあります。延長された場合の支給対象期間は、子が1歳6ヶ月や2歳になるまでとなることがあります。

育休 給付金の申請プロセス

育児休業給付金の申請は、計画的で効率的なプロセスが求められます。このプロセスには、必要書類の準備、申請手続きの流れ、および会社としての準備とサポートが含まれます。適切な準備と理解をもって進めることで、従業員は育児休業中の経済的な支援を確実に受けることができます。

必要書類と申請方法

育児休業給付金の申請には、複数の書類が必要です。主な書類には、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(初回のみ)、育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書、賃金台帳や労働者名簿などが含まれます。申請は通常、会社を経由して行われ、所管のハローワークに対して提出します。初回申請時には母子手帳などの書類も必要ですが、2回目以降はハローワークから交付される書類を使用します。

申請手続きの流れ

育児休業給付金の申請は、育児休業開始後に行います。まず、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付金支給申請書を用意し、これらを会社経由でハローワークに提出します。申請は原則2カ月ごとに行われますが、状況によっては1カ月ごとの申請も可能です。申請後、ハローワークからの確認と承認があれば、給付金が指定の口座に振り込まれます。申請の際には、育児を証明する書類(例えば母子手帳)も必要になることがあります。

会社としての準備とサポート

会社は従業員が育児休業給付金を申請する際に重要なサポート役を果たします。このプロセスには、必要な書類の提供と記入のサポートが含まれます。例えば、会社は従業員に必要な申請書類を提供し、記入方法や提出期限についての指導を行う必要があります。

さらに、会社は従業員が育児休業を取得しやすい環境を整えることも重要です。これには、休業前後の業務の調整や代替人材の配置、復帰後の職場復帰支援などが含まれます。従業員が育児休業からスムーズに職場に復帰できるよう、キャリアパスや研修プログラムの提供も考慮することが望ましいです。

会社がこれらのサポートを提供することで、従業員は安心して育児休業を取得し、その後もキャリアを継続することができます。これは従業員のモチベーションと職場満足度の向上にもつながり、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。

会社としての準備とサポート

会社は、従業員が育児休業給付金を申請する際に大切なサポート役を果たします。重要な第一歩として、必要な書類の提供と記入のサポートが必要です。具体的には、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の準備や、育児休業給付金の申請書類の正確な記入方法のガイダンスが含まれます。

さらに、従業員が育休を取得する際の内部プロセスの管理も重要です。これには、休業に伴う業務の引継ぎや代替人員の手配、休業中の業務調整が含まれることがあります。また、育児休業後の復職プランの策定と職場復帰後のフォローアップも大切です。これは、従業員が職場にスムーズに復帰し、仕事に再び集中できるようにするために必要な手続きです。

会社としては、育児休業を取得する従業員に対して十分な情報提供とサポートを行い、スムーズな休業と職場復帰を促進することが求められます。これにより、従業員が育児と仕事の両立をしやすくなり、職場のモチベーションと満足度の向上にも寄与します。

産後パパ育休の制度と給付金

産後パパ育休は、新たな育児支援の一環として導入された制度で、父親が出生直後の子どもの世話に参加しやすくするために設計されています。この制度は、育児休業給付金制度の一部として、父親の育児参加を促進し、家庭内の育児負担を分担することを目的としています。以下では、産後パパ育休の概要、父親の育休取得と給付金の適用、そして事例を通じた活用方法について説明します。

産後パパ育休の概要

産後パパ育休は、育児休業給付金制度の一環として、父親が出生直後の育児に参加するために設けられた制度です。この制度では、子の出生後8週間の期間内に最大4週間(28日)の育児休業を取得することができ、一定の条件を満たせば、出生時育児休業給付金の支給を受けることが可能です。産後パパ育休は、育児への父親の参加を促進し、家庭内での育児負担の分担を目指しています。また、育休を2回まで分割して取得することも可能となっており、柔軟な育児参加を支援しています。

父親の育休取得と給付金の適用

父親が産後の育児休業を利用する際、出生時育児休業給付金を受け取ることが可能です。この給付金は、休業前の賃金に基づいて計算され、休業中の経済的な負担を軽減することを目的としています。具体的には、育休中の父親に、彼の給与の一定割合が給付として支払われます。

産後パパ育休の取得は、男性の育児への参加を促進するための重要な施策です。これにより、育児におけるジェンダー平等が推進され、家庭内の役割分担がより均等になります。また、父親が育児に積極的に関わることで、子供の発達にも良い影響を与えるとされています。

父親の育休取得は、職場における男女平等の実現にも寄与し、より多くの男性が育児休業を取得しやすい環境を促進します。企業もこのような取り組みをサポートすることで、従業員のワークライフバランスと職場の多様性を高めることができます。

育休 給付金に関するQ&A

育児休業給付金に関する疑問は多岐にわたります。このQ&Aセクションでは、よくある質問とその回答、さらには育休給付金の特例や注意点について解説します。これらの情報は、従業員や人事担当者にとって重要な知識となります。

よくある質問とその回答

育児休業給付金に関するよくある質問には、給付金の申請方法、支給額の計算、支給タイミングなどがあります。例えば、給付金の申請方法については、必要書類の準備と所管のハローワークへの提出が基本です。支給額の計算は、休業前の給与に基づいて行われ、給付金は育休開始後に支給される点が重要です。これらの質問に対する回答は、従業員や人事担当者にとって非常に有用な情報となります。

育休 給付金の特例と注意点

育児休業給付金には特例や注意すべき点がいくつかあります。特に重要なのは、育休を取得するための資格条件です。たとえば、育児休業の延長が可能な特定の状況や、パパ・ママ育休プラス制度の利用条件などがあります。また、育児休業中の一時的な就業に関する規定や、育児休業給付金の支給に影響を与える可能性のある要素にも注意が必要です。これらの特例や注意点を理解することは、育休給付金の適切な運用に不可欠です。

育休 給付金の国際比較

育児休業給付金の制度は世界各国で異なり、日本の制度と他国の制度を比較することで、その特色や国際的な位置づけを理解することができます。国際的な育休政策の動向や日本の育休制度の国際的な位置づけを考察することは、制度の改善や発展のための重要な手掛かりとなります。

日本の制度と他国の比較

日本の育児休業給付金制度と他国の制度を比較すると、いくつかの違いが見られます。各国によって、育児休業の期間や給付金の率に差があります。たとえば、北欧諸国では、比較的長期の育児休業と高い給付率が特徴的です。これらの国々では、育児に対する社会的な支援が充実しており、育児と仕事の両立がしやすい環境が整っています。

また、父親の育児休業を奨励する制度も、多くの国で導入されています。これにより、育児における男女の役割分担が促進され、家庭内のバランスが取れやすくなっています。

日本の育児休業給付金制度は、これらの国々と比較して、給付率や制度の柔軟性において異なる点があります。例えば、日本では給付率が初期67%、その後50%となっており、北欧諸国の給付率と比べると低い傾向にあります。また、男性の育児休業の取得率も他国に比べて低いと指摘されています。

国際的な育休政策の動向

最近の国際的な育児休業政策のトレンドは、育児休業の普及と、特に父親の育児参加を促進する動きが目立っています。多くの国では、男女双方が育児休業を取得しやすいようにするための政策が導入されています。これは、家庭内での育児責任を均等に分担し、ジェンダー平等を推進するための重要なステップです。

例えば、スウェーデンやノルウェーなどの国々では、父親専用の育休クオータが設けられており、父親が育児休業を取得することが一般的です。このような政策は、家庭内の役割分担を変え、男性も積極的に育児に関わる文化を促進しています。

また、育児休業中の給付金の支給率を高める動きや、柔軟な休業制度の導入も世界的なトレンドとなっています。これにより、親たちは経済的な負担を減らしながら、育児に集中することができます。

これらの動向は、育児が単なる私的な問題ではなく、社会全体にとって重要な課題であることを示しています。多くの国々が育児休業政策を改善し、家庭と職場の両方でのバランスを取ることの重要性を認識していることがわかります。

日本の育休制度の国際的位置づけ

日本の育児休業給付金制度は、国際的な視点から見ると、一定の強みと課題があります。強みとしては、育児休業給付金の支給率の高さや、休業期間の保障が挙げられます。しかし、男性の育休取得率の低さや制度の利用しやすさに関する課題も指摘されています。国際的な基準や他国の事例を参考に、日本の制度の改善や更なる発展が期待されています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

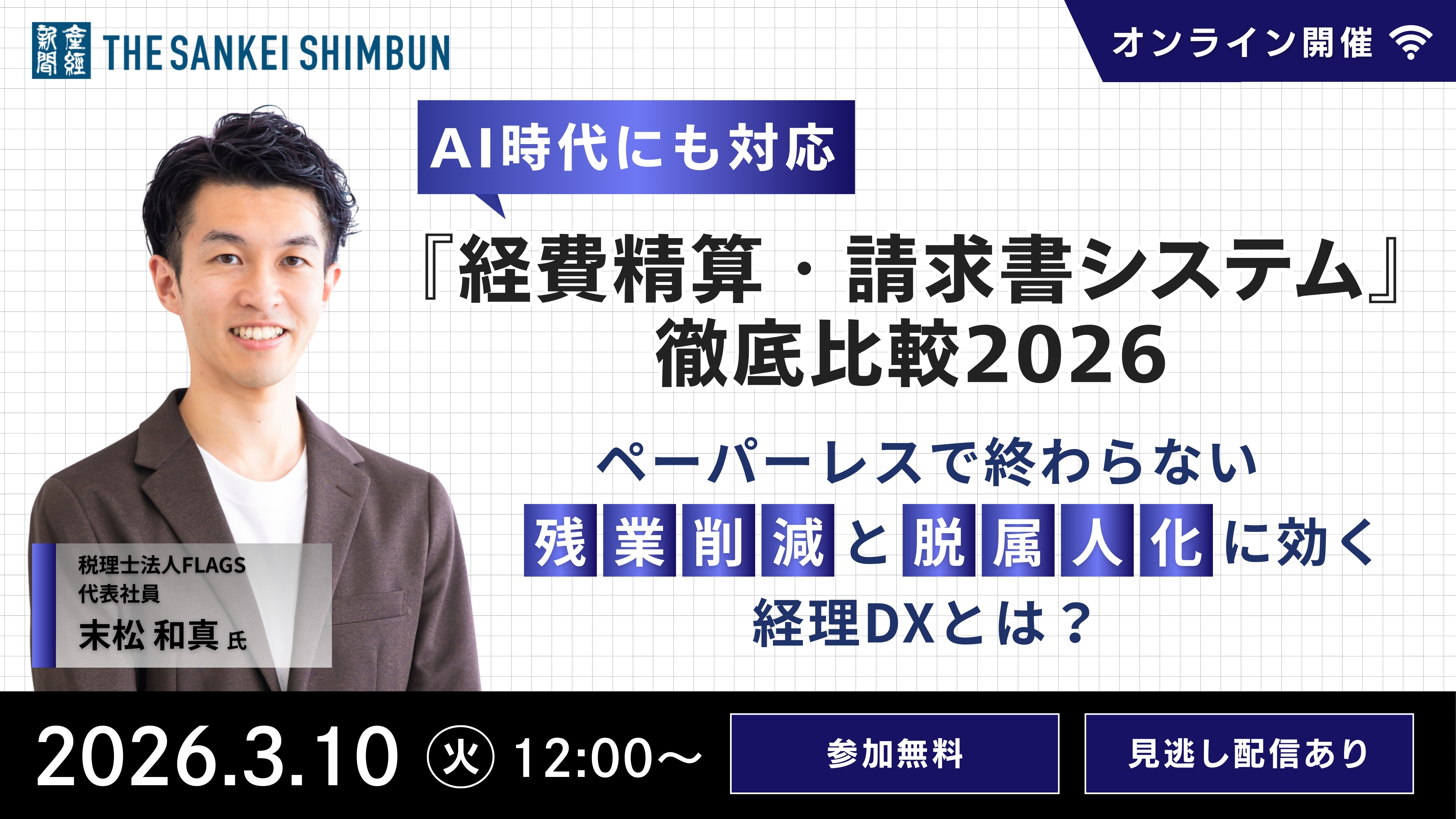

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

おすすめ資料 -

【調査】内定期間中に企業に求めるサポート1位「先輩との関係構築」。9割以上が人事の「不安・疑問への丁寧な対応」で入社意欲高まる

ニュース -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応

ニュース -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査

ニュース -

業務改善助成金の予算が前年度から20億円アップ!2026年助成金のポイントについて中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

【経営企画・DX・投資まで】意思決定力を高める Manegy注目セミナー6選

ニュース -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集

おすすめ資料 -

新任マネジャーが4月に壊れる前に、3月にできること

ニュース -

セキュリティ対策評価制度の監査証跡とは?星3獲得のログ管理術

ニュース -

海外拠点を持つグローバル企業の法務課題を解決するシステム導入とは?

ニュース -

変革が“当たり前”になるための最後の壁 ― 組織に根づくかどうかを分ける「定着の関所」―<6つの関所を乗り越える6>

ニュース -

内部統制システムとは?会社法・金融商品取引法の定義、義務化された企業と構築のポイント

ニュース