公開日 /-create_datetime-/

少子化が急激に進む昨今では、産休や育休の取得が推進されています。総務としては対応すべき仕事が増えて面倒に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、申請期限をすぎて不利益を受けるのは、実は従業員だけでありません。本来免除されるはずの社会保険料が免除されないなど、企業側にもデメリットが生じてしまいます。

従業員から妊娠の報告を受けて産休・育休に入るまで、タイミングごとに総務が対応するべき事項を解説していきます。

目次【本記事の内容】

妊娠が発覚したタイミングでやるべきこと

従業員から妊娠の報告を受けたら、まずは休暇制度の説明や今後の手続きの流れを本人に説明しなければなりません。それらの準備のためにも、妊娠が発覚したら、早めに出産予定日を会社に報告するよう、日頃から社員へ周知しておくようにしましょう。

ちなみに、出産休暇を社員に与えるのは会社の義務ではありますが、休暇期間中も給与を支払う必要はありません。

産前休暇と育児休暇取得の意思確認

産休・育休の中で、会社が必ずとらせなければいけないのは産後休暇のみです。産前休暇と育児休暇は、本人が希望し申請があった場合のみ取得を認めることになります。そのため、まず休暇制度の仕組みについて社員に説明し、産前休暇と育児休暇の取得意思の有無を確認しましょう。

担当業務の見直し

妊娠中の女性従業員に対しては、企業側は母体の健康管理に努めるよう法律で定められたルールがあります。そのため、業務内容によっては担当の見直しも必要です。

例えば、通勤の緩和、休憩時間の延長や休憩回数の増加など、従業員の状況や要望に応じて措置を施さなければいけません。

業務内容についても配慮が求められます。全身運動を伴う作業や深夜作業など、身体への負担が大きい業務をしている場合は、負担の軽い業務への変更が望まれます。女性従業員が業務の軽減を申し出た場合には、これに応じなければいけません。

さらに、重量物を扱う業務や有毒ガスを発散する業務など、母体に有害な業務に就かせることは法律で禁止されています。所属部署と相談し、業務内容の変更を検討してください。

保健指導または健康診査を受けるための時間確保

女性従業員から健康検査等を受けるための時間確保の申し出があった場合、原則として規定の回数分の時間を確保しなければいけません。妊娠中の受診回数は、「0週から23週までは4週間に1回」「24週から35週までは2週間に1回」「36週から出産までは1週間に1回」とされています。1回の検査にどれだけの時間を付与するかは企業が決めることになりますが、労使で話し合うことが求められます。

産休に入る前のタイミングでやるべきこと

出産休暇は、次の2つに分類されます。

・産前休暇:出産予定日の6週前から出産当日まで(双子以上の場合は14週間前)

・産後休暇:出産の翌日から8週間

このうち、法律で必ず従業員を休ませなければいけないのは、産後休暇のみです。産前休暇は本人が希望し、申請があった場合のみ認めることになります。産後休暇は最大8週間取得できますが、6週間を経過後に医師が就労可能と認め、本人が希望した場合には期間を短縮して働き始めることもできます。

産休中の社会保険料免除手続き

管轄の年金事務所に対して、産休期間中の社会保険料の免除を届け出ます。産休に入るタイミングで、年金事務所に必要書類を提出してください。申請すると、従業員分と会社負担分どちらも社会保険料が免除されます。

出産手当金の申請手続き

出産手当金は、育休中の収入減を補償する制度です。会社が加入する健康保険から、月額平均給与の3分の2相当が手当金として支給されます。加入している健康保険に対して必要書類を提出してください。育休に入ってから1カ月経ったタイミングで初回申請を行うといいでしょう。

育休に入る前のタイミングでやるべきこと

育休の取得期間は、産後休暇終了日の翌日から子どもが満1歳になるまでです。ただし、子どもが1歳になっても保育園に入所できないなどの事情がある場合は、1歳6カ月まで育児休暇の延長を認める義務があります。さらに、平成29年10月の法改正で、この期間が2歳まで延長できることになりました。1歳6カ月の時点で再度判断し、就労が難しい場合は子どもが満2歳になるまで育休を認める義務があります。

育休の取得希望の有無と、取得期間の確認

育児休暇は子どもが満1歳になるまで取得できますので、子どもを出産したタイミングで取得できる期間が決まります。従業員が出産したら、育休制度の内容や手続きについて説明し、育休を取得する希望があるかどうか確認しましょう。育休取得の申請には、「開始予定日」「終了予定日」を明記する必要がありますので、期間はこの時点で明確にする必要があります。期間は最大で「満1歳まで」で申請できますが、希望があればそれよりも短くても問題はありません。

育児休暇中の社会保険料免除手続き

管轄の年金事務所に対して、育休期間中の社会保険料の免除を届け出ます。従業員が育児休暇に入るタイミングで、年金事務所に必要書類を提出してください。申請すると、従業員分と会社負担分どちらも社会保険料が免除されます。

育児休暇手当金の受給資格確認手続き

育児休暇中の従業員は育休手当金を受け取ることができますが、まずはその受給資格を確認する必要があります。受給資格として、育児休暇を開始した日の前2年間に、12カ月以上の被保険者期間が必要になります。12カ月を下回る場合でも、期間中に第1子の育児休暇期間がかぶっていたり、本人に疾病があったりする場合は、受給資格が緩和されることがあります。契約社員などの有期雇用者の場合は、1年以上の雇用継続と、子が1歳6カ月になるまで雇用が継続されることが明らかであるなどの条件が追加されます。

育児休暇手当金の申請手続き

育児休暇開始後6カ月間は月額平均給与の67%相当、その後は50%相当額が、手当金として支給されます。育児休暇開始後1カ月経ったタイミングで、管轄のハローワークに初回の申請を行いましょう。その後、1カ月ごとに申請が必要になります。

※男性が育休を希望する場合

男性から育休の取得希望があった場合も、もちろん応じる義務があります。男性従業員の配偶者が出産してから、子どもが満1歳になるまで育児休暇を申請でき、条件によっては2歳まで延長も可能です。

注意点として、パパ休暇の特例があります。夫婦で育児休暇取得を取得した場合の育休期間は、1歳2カ月までとなります。

育児休暇は、配偶者が専業主婦でも取得できますし、男性社員に対しても育休手当金が支給されます。総務がやるべき手続きは女性従業員と同様です。

復帰した際のタイミングでやるべきこと

最後に、育休が明けて従業員が復帰する際の手続きを説明していきます。主に、それまで免除されていた社会保険料の変更手続きになります。

育児休暇の終了届

社会保険料の免除が終了しますので、その旨を年金事務所に届け出ます。育児休暇終了のタイミングで、管轄の年金事務所に必要書類を提出してください。

社会保険料の報酬月額変更届

育児休暇から復帰後、時短勤務などで育休取得前と給料が変わる場合も多いことでしょう。その場合、変更後の給与にあわせて社会保険料の金額も変更する必要があります。育児休暇終了後3カ月間の給与の平均額に基づき、4カ月目以降の社会保険料を改定することになります。そのため、申請は育休終了後3カ月が経過してから行います。

3カ月間は以前の給与に基づいた保険料がとられることになってしまいますが、これは制度上やむを得ません。事前に従業員に説明しておきましょう。

厚生年金の保険養育期間標準報酬月額特例の申し出

時短勤務により社会保険料が減少しても、将来従業員が受給する年金額が減少しないようにする手続きです。前述の社会保険料の報酬月額変更届の提出と同時に、管轄の年金事務所に必要書類を提出してください。

産休や育休は、正社員だけではなく、契約社員やパート社員も同様に取得することができます。総務も、同様の対応をする必要がありますので、注意してください。

特に、社会保険料の免除や手当金の支給手続きは、申請漏れがあると会社にとっても大きな不利益になります。労務を司る人事総務担当の方はタイミングごとにやるべき事項を確認し、抜け・漏れのないように対応していきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

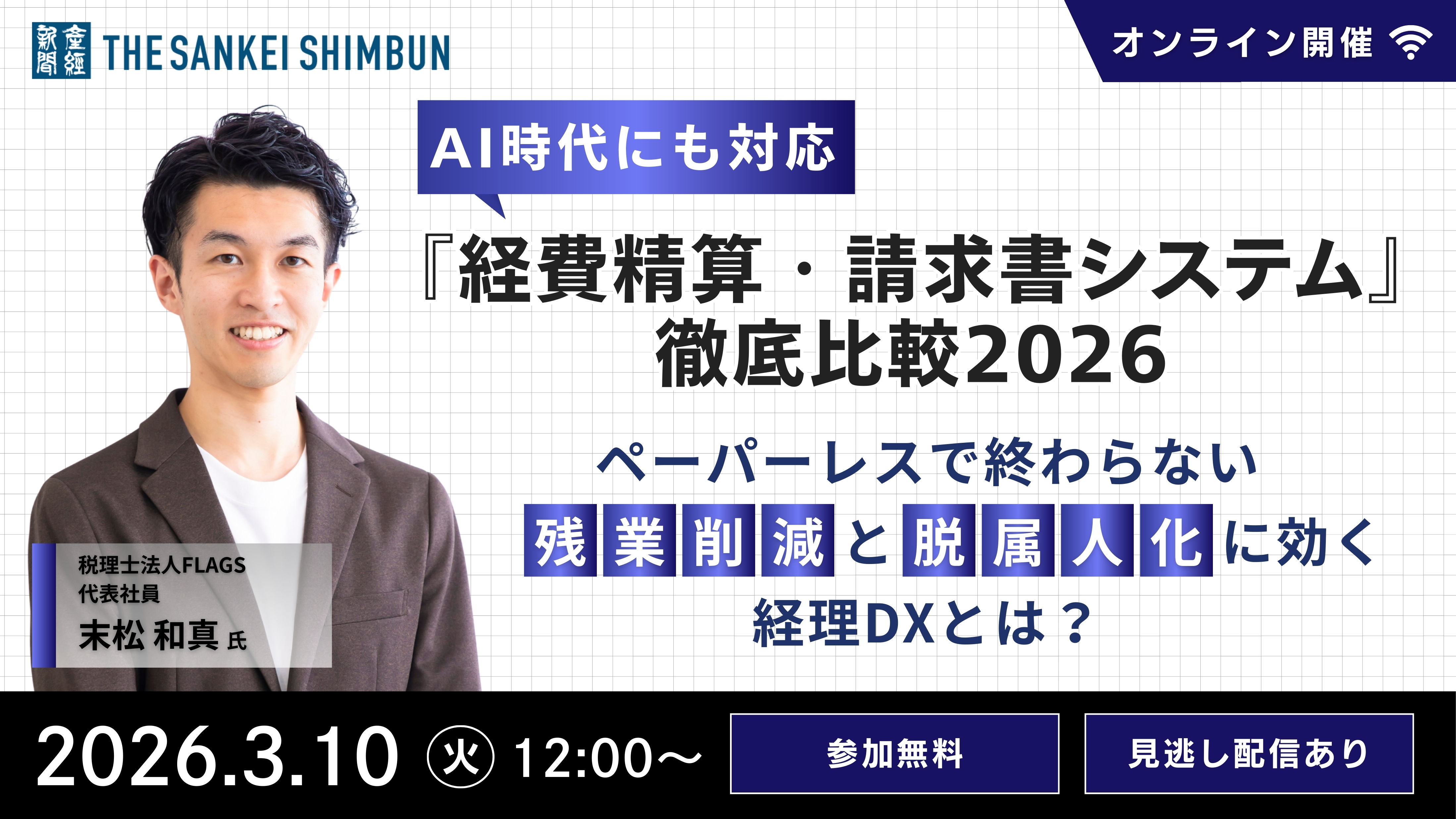

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

ニュース -

令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説

ニュース -

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

ニュース -

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは

ニュース -

2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

棚卸減耗損とは?計算方法・仕訳例と棚卸評価損との違いをわかりやすく解説

ニュース