公開日 /-create_datetime-/

現代の日本では、ガン、脳血管疾患、心臓疾患が三大死因となっており、これらの病気を発症するリスクを高めているのが、食生活や運動不足といわれています。

そこで日本生活習慣病予防協会では2月を「生活習慣病予防月間」と定めて、スローガン(川柳)の一般公開、年度テーマに合わせた特設サイトの公開など、メディアとタイアップした啓発支援を行っています。

今回は、生活習慣病予防月間にちなみ、この機会に知っておきたい病気の予防法についてご紹介します。

目次【本記事の内容】

「生活習慣病予防月間」実施の背景

生活習慣病の原因は主に喫煙や食生活の積み重ねで、やや歳を重ねた人がなるものと考えられ、かつては「成人病」と呼ばれていました。しかし、1980年ころからこれらを発病する若者が急増。このため1996年に「生活習慣病」という概念が提唱され、今日に至っています。

厚生労働省は毎年2月の第1週を「生活習慣病予防週間」と定めて様々なキャンペーンを行ってきましたが2008年に終了。その重要性を提唱する日本生活習慣病予防協会が、「生活習慣病予防月間」を設けて活動を行うこととなったのです。

健康寿命を延ばすために“一無二少三多を実践

人生100年時代といわれています。とはいえ長く生きていても多くの病気を抱えていては豊かな人生を送ることは難しいでしょう。そこで注目されているのが活動的に生活できる年齢を伸ばす「健康寿命」という考え方で、「生活習慣病予防月間」もこの概念に基づいたものです。

基本テーマは「一無二少三多」。その内容について詳しく解説します。

タバコの健康リスク

一無とはタバコを止めることです。スウェーデンで行われた32年にも及ぶ追跡調査によると、喫煙者の生活習慣病による死亡リスクは非喫煙者の1.92倍となっています。最近はタバコが健康に与える害については日本でも広く知られるようになり、病院では院内だけではなく敷地も含めて完全喫煙禁止が原則です。飲食店などでも禁煙の店が増えています。

タバコは、百害あって一利なしというところでしょう。

暴飲暴食は生活習慣病の温床

二少とは小食と少酒のこと。昔から「腹八分目」といいますが、食過ぎは肥満のもと。特に怖いのが内蔵肥満です。よくいわれるメタボリックシンドロームとは、日本語に訳すと「内臓脂肪症候群」のことで、高脂血症・高血圧・糖尿病など生活習慣病の温床といえます。メタボリックを放置しておくと脂肪やコレステロールが血管内に多くなり、プラークといわれる異常な組織が形成され、動脈硬化の原因になるので要注意です。偏食を避け、バランスのいい食生活を心がける必要があります。

一方、少酒ですが、お酒の飲みすぎは喫煙と同じように健康に対して様々な害があるといわれています。

純アルコール摂取量の目安は、1日に20gとされています。純アルコールとはお酒の種類によって含まれるアルコールの割合のこと。具体的には日本酒ならば1合、ビール中ビン1本、ウィスキーならばダブルで1杯程度。お酒が好きな方には物足りないかもしれませんが、健康を考えると節制する方が良いと言えそうです。

しっかり休んで余裕のある生活が活力の源

三多は、多動・多休・多接ということです。

多動とはよく運動すること。運動不足は肥満を招きやすい上に、体力も低下させます。適切な運動を心掛けましょう。

ただし、いきなり過度な運動をするのも心臓へ急激な負担をかけるなど危険を伴います。自己流ではなくトレーニングジムのトレーナーや医師などの指導を受けて正しくかつ安全に運動しましょう。忙しくて運動の時間がとれない人も、こまめに歩くなどできることから始めると良いでしょう。

多動と矛盾するようですが、しっかりと休養をとる多休も必要です。

ワークホリックで連日に亘り長時間労働をしていたり、休日を返上するというような生活はもってのほか。質の良い睡眠をしっかりととり、月に6日以上は休暇を設ける。これが多休ということで、余裕のある生活は日々の暮らしを豊かにするだけではなく活力の源にもなるでしょう。

また、人付き合いを多くしたり、趣味を持ったりすることなどで、毎日を楽しく、豊かに送ることが多接です。人と接するのが苦手だったり無趣味だったりという方も少なくないでしょうが、通勤や買い物など外出した時に、電車から見る風景を楽しんだり、店員さんとちょっと話をするだけでも気分転換になります。身構えないで日常生活を少しだけ楽しむ気持ちを持てば多接は可能です。

まずできることから生活習慣の改善を

やや古いデータですが2006年の死因の上位3つはガンが30.4%、心疾患が16.0%、脳血管疾患が11.8%で合計58.2%にもなります。この数字を見ると、生活習慣病がいかに恐ろしくそして身近なものかがわかります。だからこそ「生活習慣病予防月間」を設けることに意味があるのだといえるでしょう。

まとめ

企業にとって社員は大切な財産です。社員が健康でなければ厳しい競争に勝ち抜くことはできませんし、良い製品やサービスを生み出して提供することも不可能といえるでしょう。生活習慣病予防月間を機に、今までより少し生活習慣について考え、身近なところから改善するように、総務等管理部門は社員の方たちに呼びかけてみてはいかがでしょうか。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

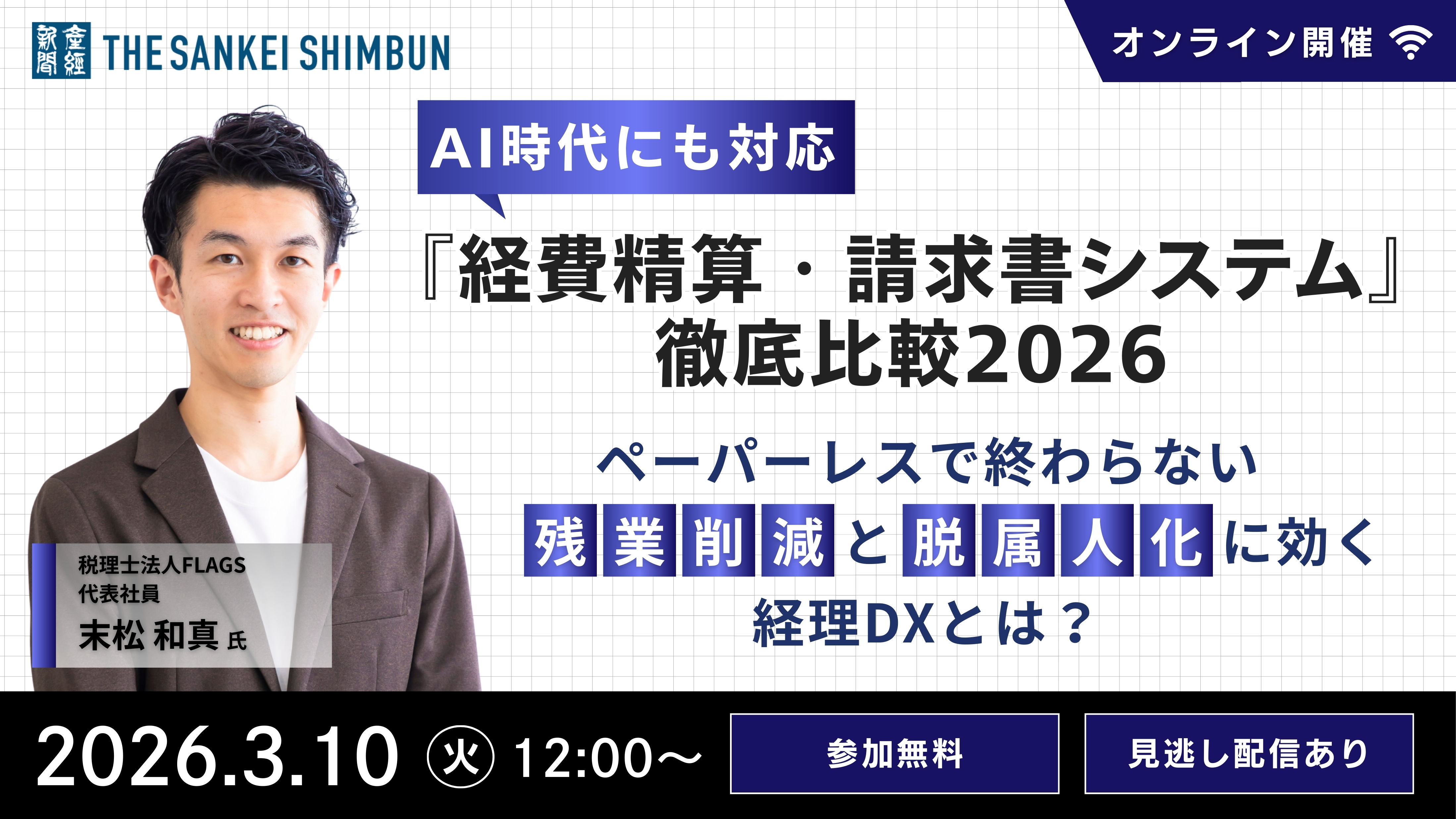

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?

ニュース -

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

ニュース -

2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

第5回(最終回) 特別償却と併せて検討すべき制度について

ニュース -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略

おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

おすすめ資料 -

サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

おすすめ資料 -

第4回 特別償却と税額控除制度の比較について

ニュース -

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

ニュース -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応

ニュース -

第3回 税効果会計を適用する場合の会計処理並びに別表調整(翌事業年度以降)

ニュース -

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

ニュース