公開日 /-create_datetime-/

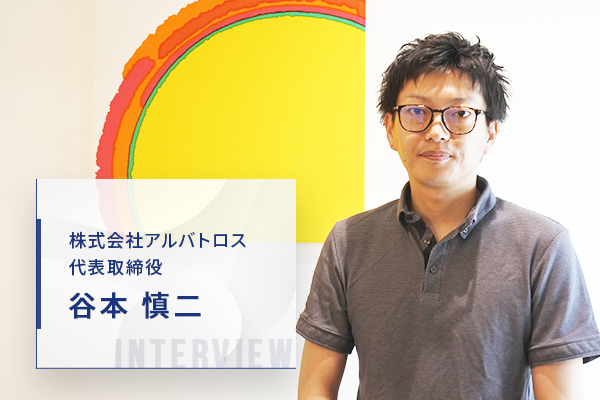

昨今、退職代行サービスの利用が急増しており、その実態や企業の対応について関心が高まっています。本日は、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの谷本様にインタビューを行い、利用者の傾向や企業の対応について詳しく伺いました。特に、30代以上の方も退職代行サービスを利用するケースが増えているという調査結果(管理部門・士業の「退職代行」における知名度・イメージ調査)に基づき、その背景と実際の利用状況についてお伝えします。

お話を伺った人

株式会社アルバトロス 代表取締役

谷本慎二様

【関連記事】

退職代行サービスの知名度は92%!利用したことがある割合は?【退職代行に関する実態調査】

目次本記事の内容

「月間3,000人が利用!退職代行のリアルな数字と動向

ーー今日は退職代行サービスの利用者や企業の対応についてお伺いしたいと思います。20代など若手からのサービス利用が多いと思いますが、30代以上の方も「退職代行」というサービスを知っているというアンケート結果も出ており、使うと本当にスムーズに退職できるのか?ということを本日の取材を通してお伝え出来たらと思います。

早速ですが、利用者について、毎月どれくらいの方からサービス利用の申し込みがあるのでしょうか? また、時期によって利用者数は上下するでしょうか?

谷本様: 利用相談でお伝えすると、1カ月あたり大体3,000~4,000名近くの相談があり、そのうち1,780名ほどが実際に退職をされたという形になります。

また、多い時期は4月から5月です。他にも8月のお盆期間やゴールデンウィーク、年末年始といった長期連休の後も増える傾向にあります。休み中に「もう会社に行きたくない」と感じる方が多いようです。

ーー利用者の男女比や年齢層についても教えてください。

谷本様: 男女比については、大体50%ずつです。年齢層は20代と30代が多くて、全体の6割を占めています。ただ、それ以降の40代、50代、60代の方もいらっしゃいますね。

ーー 年代によって退職理由は変わりますか?

谷本様: そうですね、若い方は比較的軽い理由で退職することもありますが、長年勤務されている方は過酷な労働環境が原因で退職することが多いです。

lockこの記事は会員限定記事です(残り2977文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

年次有給休暇管理簿とは|作成義務はある?管理方法や記載すべき項目も解説!

ニュース -

人的資本経営とは?メリットやデメリット、具体的な取り組み事例やポイントを紹介

ニュース -

![【管理部門・士業のリモートワーク及び出社回帰に関する実態調査】6割がフル出社、週半分以上リモート可能は2割[MS-Japan調べ]](/upload/img/news/news_thumbimage/1752235630/200x0/12738.jpg)

【管理部門・士業のリモートワーク及び出社回帰に関する実態調査】6割がフル出社、週半分以上リモート可能は2割[MS-Japan調べ]

ニュース -

経理・総務・労務の違いは?仕事内容ややりがい・必要なスキル

ニュース -

海外進出のための事業計画とは?海外進出の事業計画作成のポイントやリスク対策を解説

ニュース -

押印に合わせた電子署名形態の選択

おすすめ資料 -

【電子署名の導入を検討中の方にオススメ!】電子署名ガイドブック

おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?

おすすめ資料 -

【特集】管理部門が知っておくべき、東証市場再編とTOB/MBOの“現場”への影響

ニュース -

中小企業、中高年の活用に活路 「早期・希望退職」は大企業の2.8%が実施

ニュース -

ジョブ型雇用とは?メリットやデメリット、具体的な取り組み事例やポイントを紹介

ニュース -

賃金トレンドが企業に与える影響と賃金制度における対策

ニュース -

2023年度「赤字法人率」 過去最小の64.7% 最小は佐賀県が60.9%、四国はワースト5位に3県入る

ニュース

ポイントをGETしました

ポイントをGETしました