公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

従業員の健康を守ることは、企業にとって必要不可欠です。健康は、体と心の両方に気を付けるべきですが、“心の病”は体の病気と比べて罹患がわかりにくい場合があります。そして、心の病は誰もがなる可能性があるのです。この記事を読んでいる皆さんのなかにも、過去もしくは今現在、心の不調を感じている人がいるかもしれません。

マネジーではこのたび、企業に勤める人々を対象に、メンタル不調に関する調査を実施しました。本記事でその結果をまとめてご紹介します。

【調査概要】

調査テーマ:「仕事のメンタル不調」と「部下のメンタル不調のフォロー」に関する実態調査

調査実施日:2024年9月13日~9月19日

調査方法:Webアンケート

調査対象:マネジー会員ユーザー

有効回答数:319人

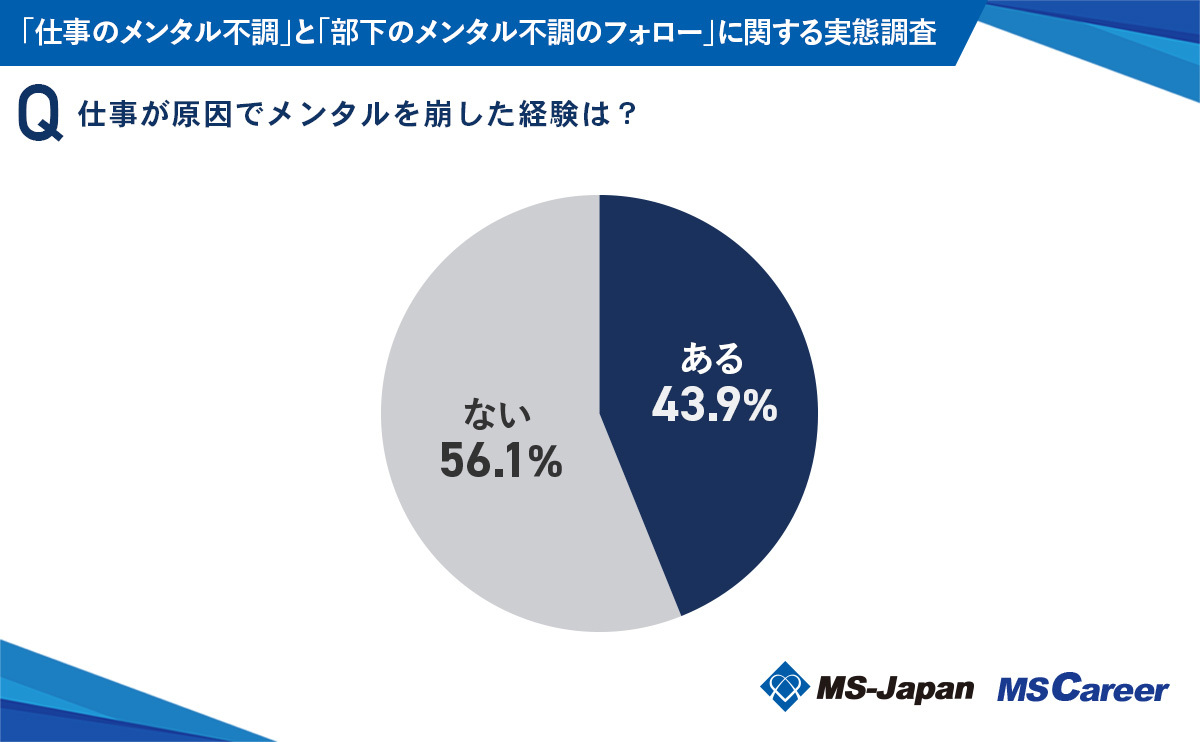

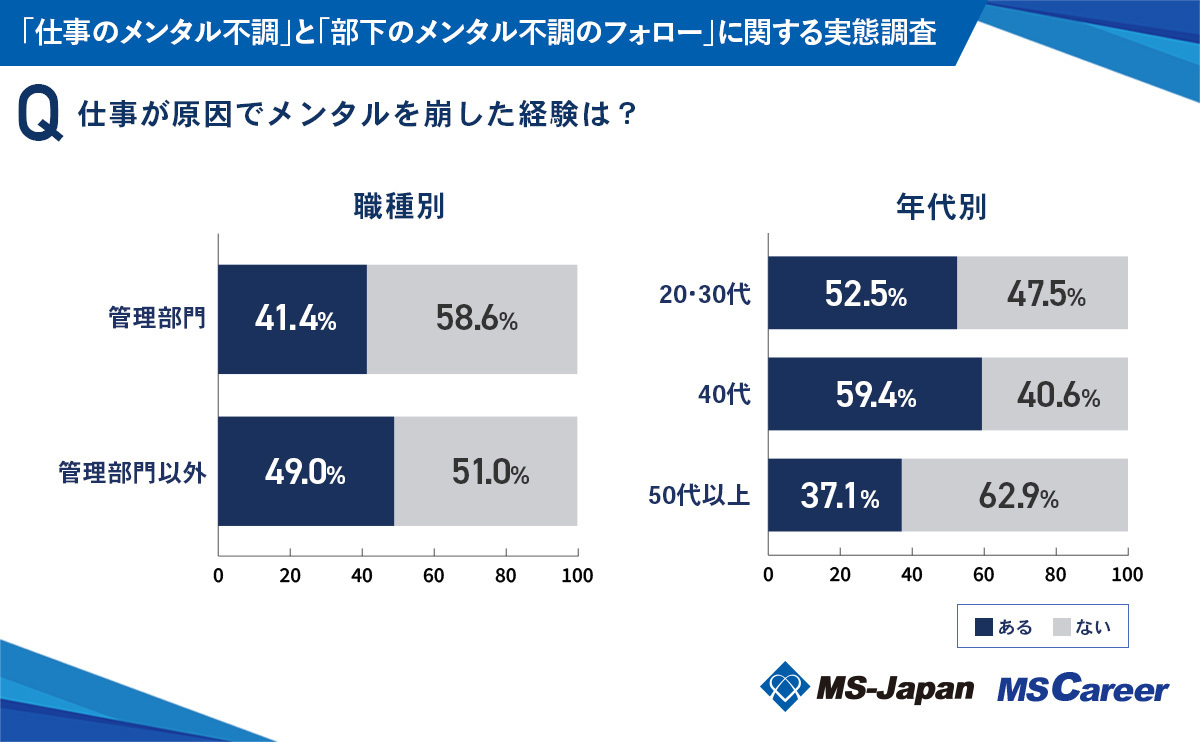

まず設問1では、仕事が原因でメンタルを崩した経験があるかを質問しました。

結果は、「ある」が43.9%で「ない」が56.1%でした。「ある」人の方が若干少ない結果でしたが。4割以上の人がメンタルを崩したことがあるというのは見過ごせない問題と言えるでしょう。

この結果を職種別に見てみると、「管理部門」(41.4%)より「管理部門以外」(49.0%)の人の方が、メンタルを崩した経験の割合が高いことがわかりました。

また、年代別で見ると、メンタルを崩したことがある人が最も多かったのは40代(59.4%)でした。働き盛りの40代は中間管理職に就く人が多い年代であり、“ストレス世代”とも言えるでしょう。また、20・30代の若い人々も52.5%と高く、苦労していることがわかります。

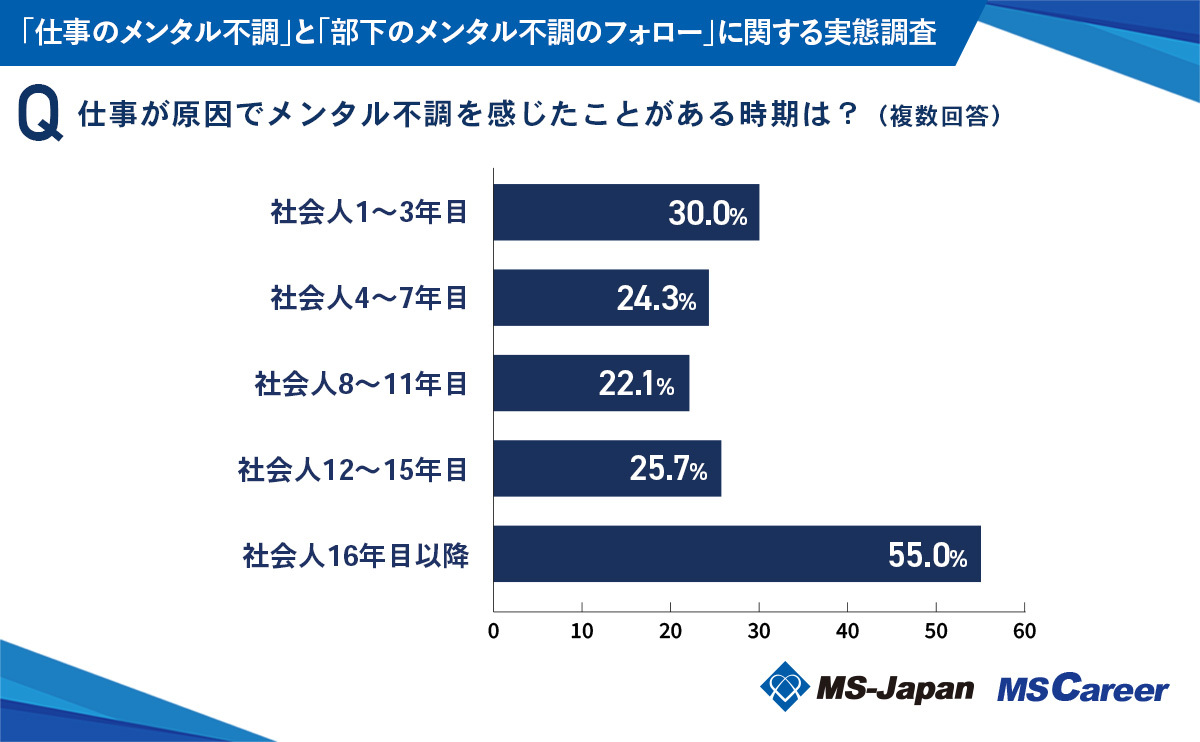

設問2では、仕事が原因でメンタル不調を感じたのはいつ頃かを尋ねました(複数回答可)。

結果は、最多が「社会人16年目以降」(55.0%)で、以下「社会人1~3年目」(30.0%)、「社会人12~15年目」(25.7%)と続きました。「社会人16年目以降」はだいたい39歳以降となり、まさに中間管理職世代となります。また、2番目に多かった「社会人1~3年目」は新卒の入社間もない時期であり、設問1の結果とリンクしていると言えるでしょう。

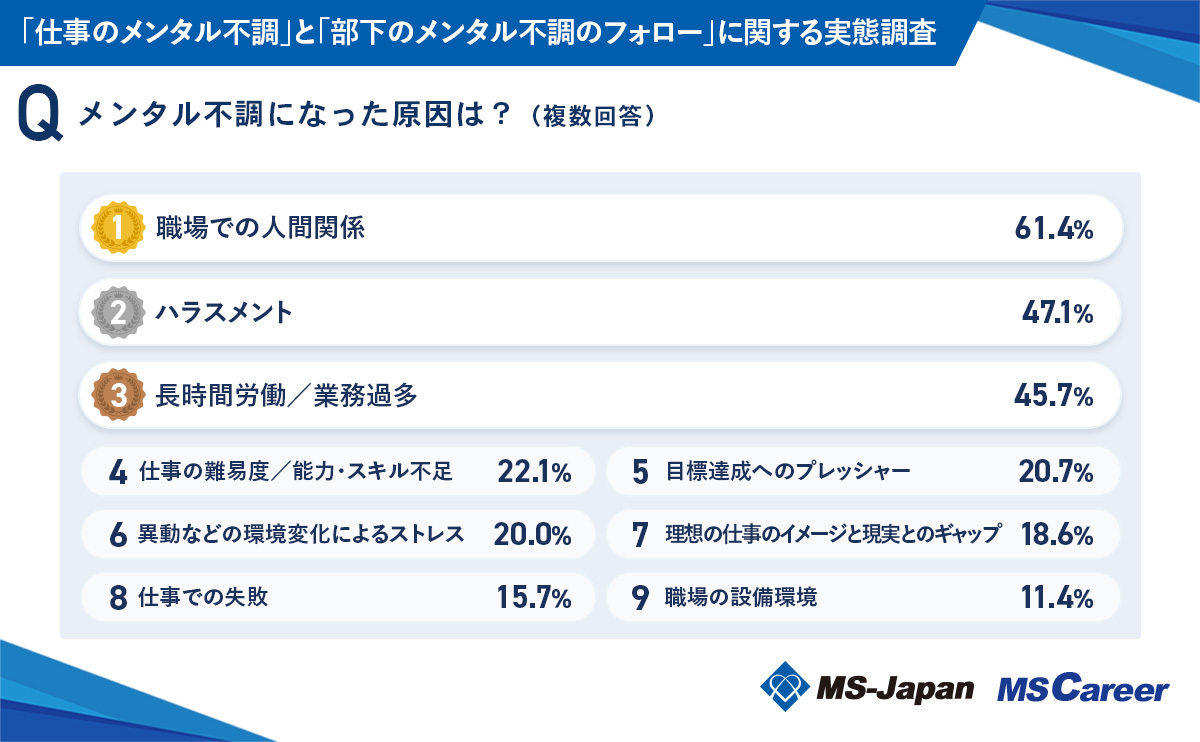

設問3では、メンタル不調になった原因を尋ねました(複数回答可)。

結果は、最多が「職場での人間関係」(61.4%)で、以下「ハラスメント」(47.1%)、「長時間労働/業務過多」(45.7%)と続きました。上位2つは主に人間関係に起因するもので、同僚や上司・部下、仕事関係の人々とのやり取りや関係性がストレスに結び付くことがわかります。また、「仕事の難易度/能力・スキル不足」(22.1%)や「目標達成へのプレッシャー」(20.7%)は、自身の能力に関わるものであり、責任感が強い人や真面目な人ほど抱えやすいストレスと言えるかもしれません。

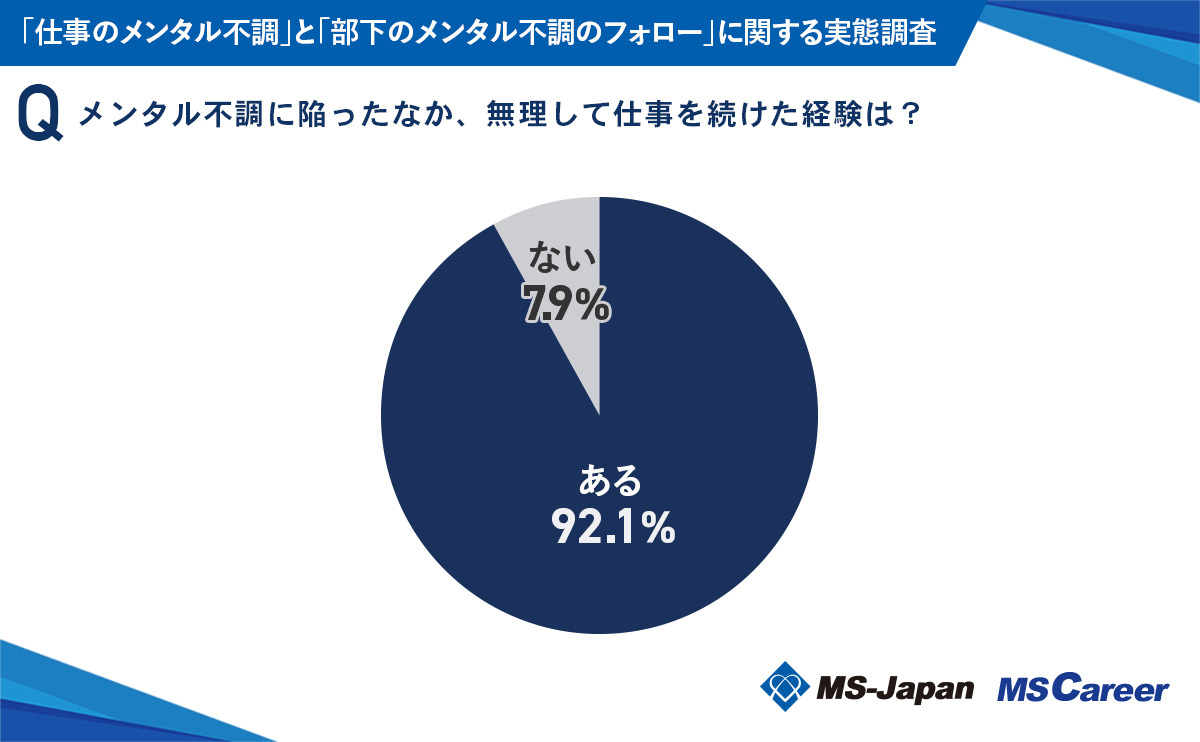

設問4では、メンタル不調でも無理して仕事を続けた経験があるかを聞いてみました。

結果は、「ある」と回答した人がなんと92.1%もいました。メンタル不調になった人のほとんどが無理して仕事を続けており、休職や転職・退職をすぐに実施した人は少ないことがわかります。会社で働く“厳しさ”が表れた結果ではないでしょうか。

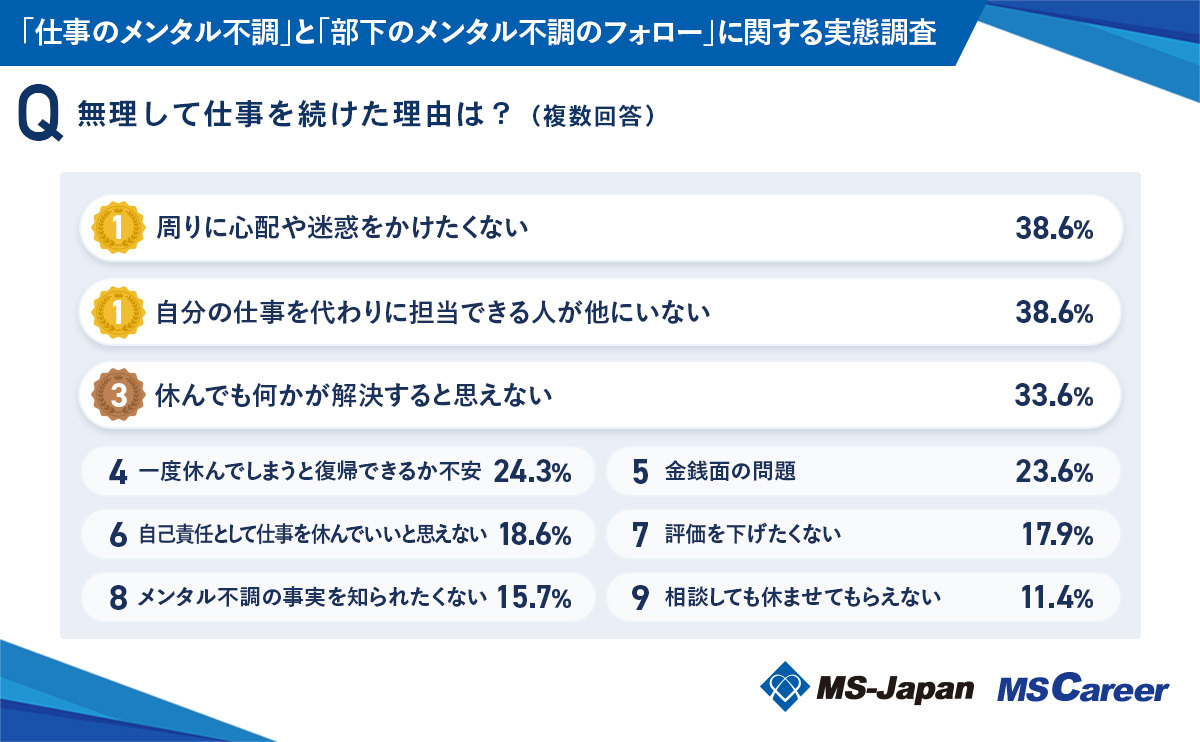

設問5では、無理して仕事を続けた理由を質問してみました(複数回答可)。

最多回答は「周りに心配や迷惑をかけたくない」と「自分の仕事を代わりに担当できる人が他にいない」の2つで、ともに38.6%でした。回答者たちの周囲への気遣いや責任感などを感じた結果だと思います。3位以下は、「休んでも何かが解決すると思えない」(33.6%)、「一度休んでしまうと復帰できるか不安」(24.3%)、「金銭面の問題」(23.6%)などが並びました。

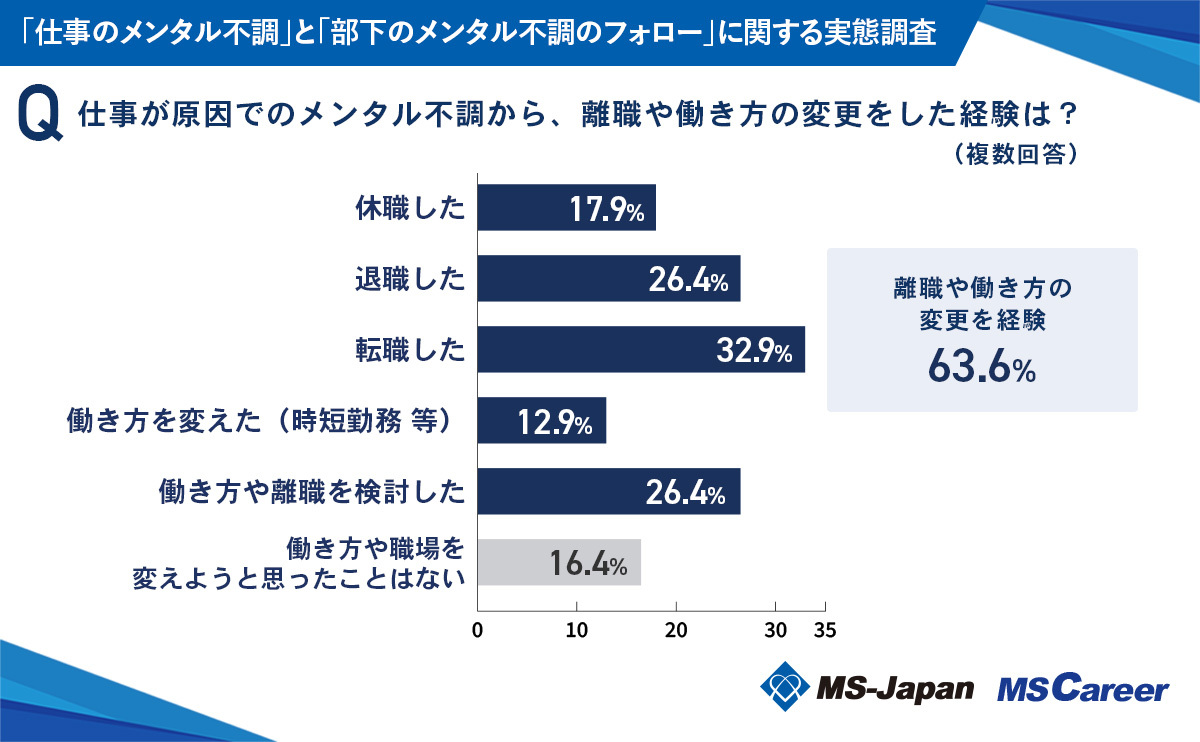

設問6では、仕事が原因でのメンタル不調によって離職や働き方の変更をした経験について尋ねました(複数回答可)。結果は、最多が「転職した」(32.9%)で、以下「退職した」(26.4%)、「働き方や離職を検討した」(26.4%)、「休職した」(17.9%)と続きました。

ここで、厚生労働省が実施した「令和5年雇用動向調査」を簡単にご紹介しましょう。この調査結果には、2023年の1年間の転職入職者が前職を辞めた理由が記載されています。回答者のうち、男性は「その他の個人的理由」(17.3%)、「その他の理由(出向等を含む)」(14.0%)を除くと「定年・契約期間の満了」(16.9%)が最多ですが、その次に多かったのは「職場の人間関係が好ましくなかった」(9.1%)でした。

一方、女性は「その他の個人的理由」(25.1%)を除くと「職場の人間関係が好ましくなかった」(13.0%)が最も多く、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」(11.1%)が並んでいます。

今回のマネジーの調査では、メンタル不調になった主な原因は「職場での人間関係」「ハラスメント」「長時間労働/業務過多」でした(設問3)。この結果は、厚生労働省の調査結果にも通じ、職場の人間関係悪化や労働の悪条件などは、メンタル不調の一因になると言えます。マネジーおよび厚生労働省の両調査からわかるのは、仕事にまつわるさまざまな負の要因によって転職や退職などに至る可能性がある、ということでしょう。

設問7では、部下がメンタル不調になった経験があるかを聞きました。 結果は、「ある」が39.0%で「ない」は61.0%でした。設問1で、仕事が原因でメンタルを崩した経験があるかを尋ねた結果が「ある」43.9%、「ない」56.1%だったので、ほぼ同様の割合と言えます。メンタル不調は珍しいことではないのが改めてわかる結果です。

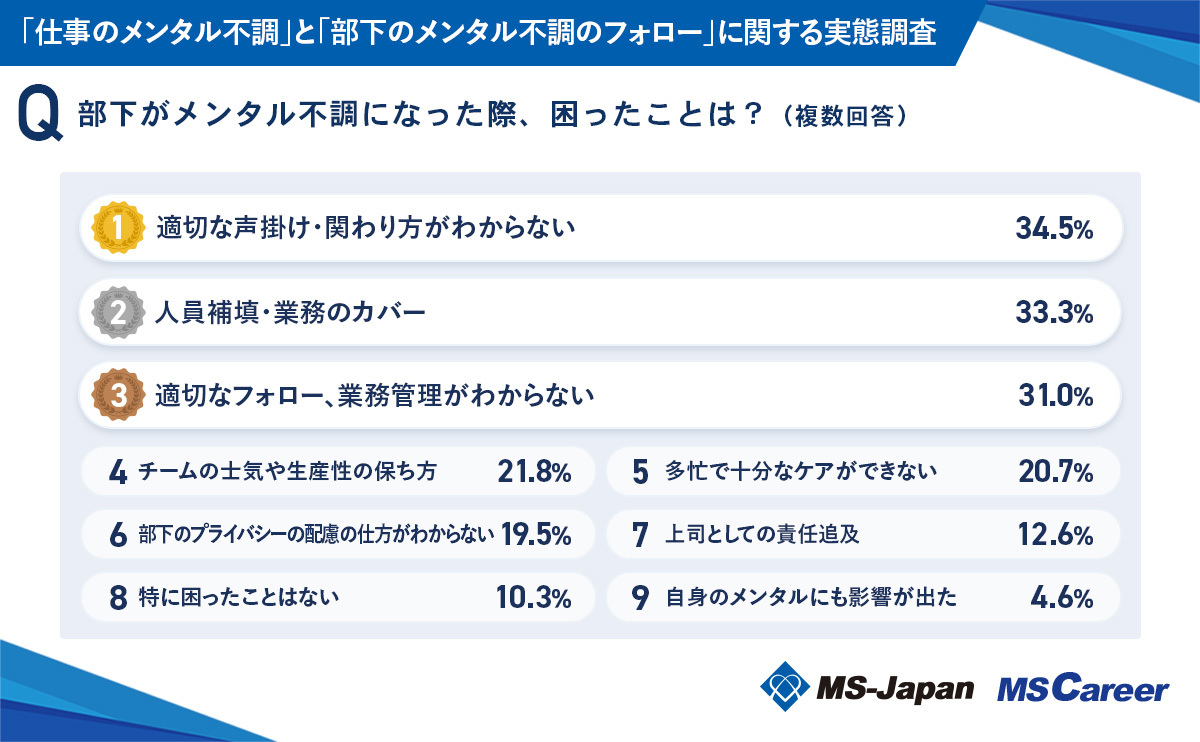

設問8では、部下がメンタル不調になった際に困ったことを聞きました(複数回答可)。

結果は、最多が「適切な声掛け・関わり方がわからない」(34.5%)で、以下「人員補填・業務のカバー」(33.3%)、「適切なフォロー、業務管理がわからない」(31.0%)、「チームの士気や生産性の保ち方」(21.8%)などが並びました。

最多の「適切な声掛け・関わり方がわからない」ということは、メンタルが不調な部下を気遣うがゆえに感じる迷いや悩みでしょう。心の健康状態が悪い人にとって、他者からかけられる言葉は、健康時とは異なる受け止め方になることがあります。心の不調者を部下に持つ管理職の人に対し、対応の仕方などをフォローすることも、企業には必要かもしれません。

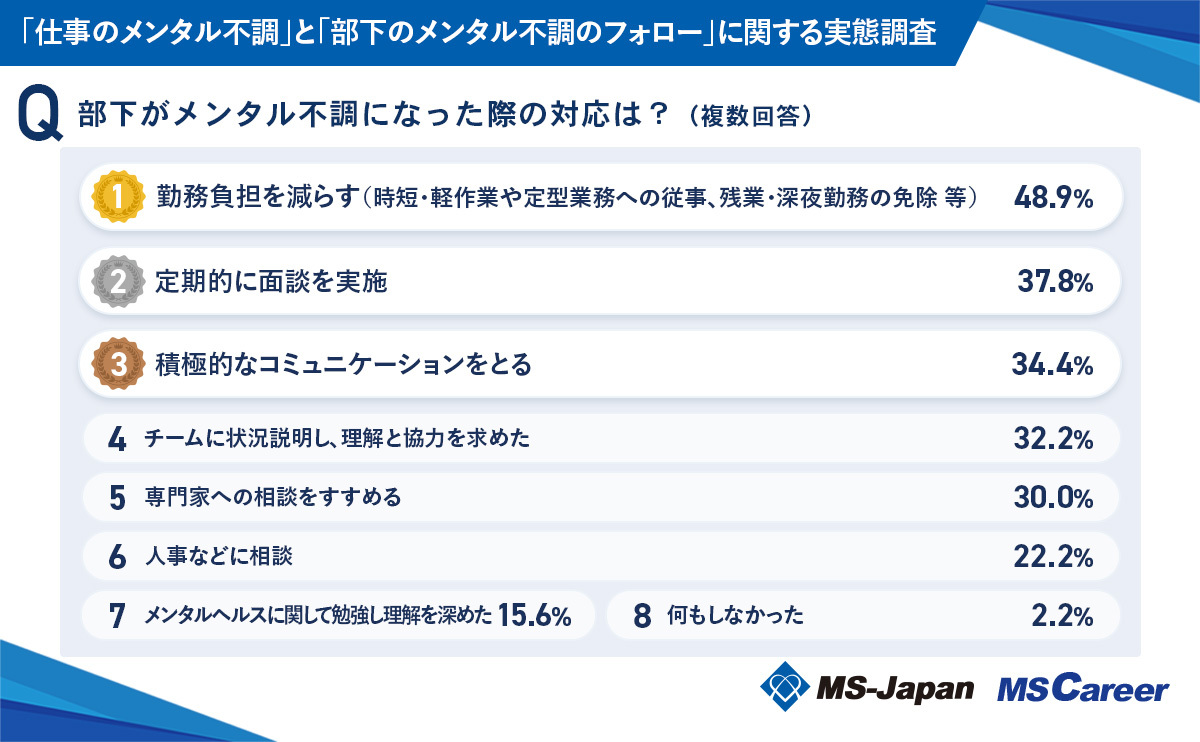

設問9では、部下がメンタル不調になった際の対応について尋ねました(複数回答可)。

結果は、最も多かったのが「勤務負担を減らす(時短・軽作業や定型業務への従事、残業・深夜勤務の免除 等)」(48.9%)でした。メンタル不調な状態の従業員に対し、企業は不調がより悪化しないように配慮する必要があります。まずは、勤務負担を減らすことが最も取りやすい対策と言えるでしょう。

2番目以降は「定期的に面談を実施」(37.8%)、「積極的なコミュニケーションをとる」(34.4%)、「チームに状況説明し、理解と協力を求めた」(32.2%)などが続きました。

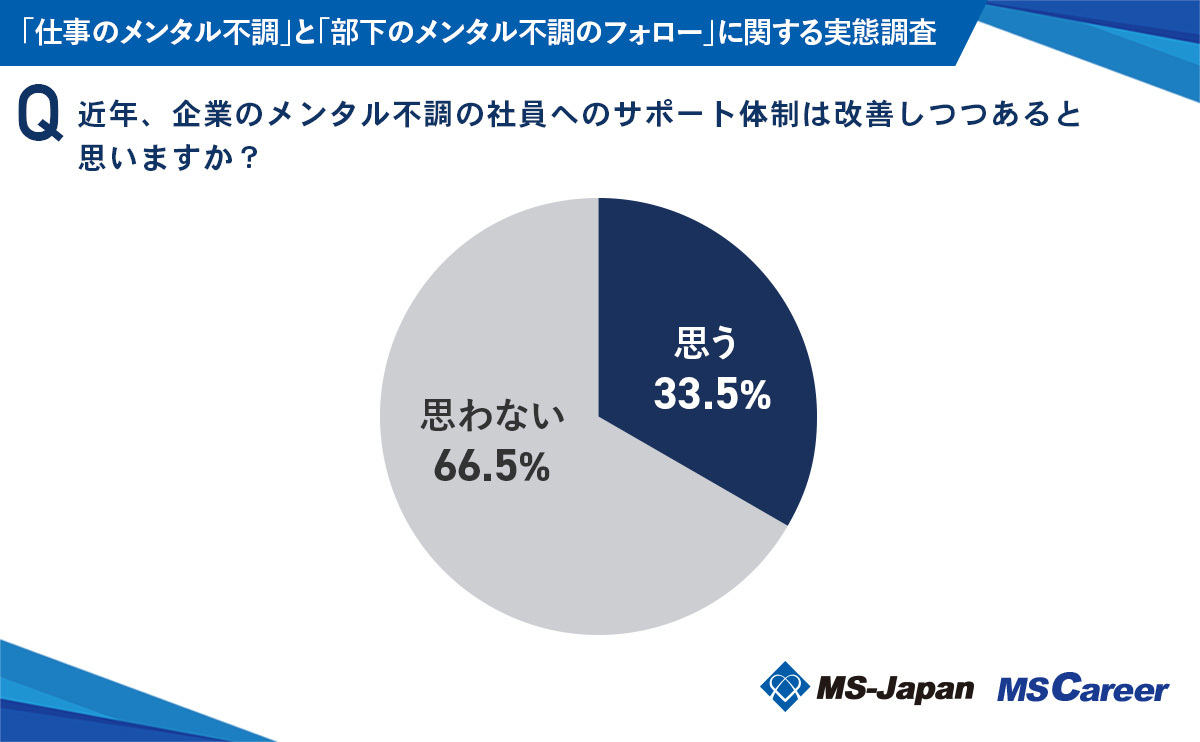

最後の設問10では、メンタル不調の社員への企業のサポート体制が近年は改善しつつあると思うかを聞いてみました。

結果は、「思う」が33.5%で「思わない」は66.5%でした。設問1で仕事由来のメンタル不調経験者が4割以上いたことを踏まえると、企業のサポート体制が改善されていないという声が多いのは、由々しき問題です。サポート体制の強化が課題であると言えます。

今回の調査で、「仕事のメンタル不調」と「部下のメンタル不調のフォロー」について以下のことがわかりました。

・仕事が原因でメンタルを崩した経験がある人は4割以上。最も多い年代は40代。

・メンタル不調になった原因の最多は「職場での人間関係」で、不調者の6割以上が経験。「ハラスメント」や「長時間労働/業務過多」も多い。

・メンタル不調になっても無理して仕事を続けた経験がある人は、不調者の9割以上。

・仕事が原因でのメンタル不調から、「転職した」人は3割以上、「退職した」人は2.6割以上。

・部下がメンタル不調になった経験がある人は4割弱。

・メンタル不調の社員への企業のサポート体制は「改善しているとは思わない」が7割弱。

上記から、働く人々のメンタル不調経験者は比較的多く、不調が原因の離職を防止するためには、企業のサポート体制の改善・強化が早急に必要であると言えます。

なお、マネジーではこれからも働く皆さんのお役に立てる情報を発信してまいりますので、ぜひご注目ください!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説

ESG・業種特化で差をつける!30代公認会計士が選ばれる理由(前編)

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方

公開日 /-create_datetime-/