公開日 /-create_datetime-/

【最新意識調査解説】シニア社員はキャリア研修で変わるのか?活躍のカギは「働きがいの再発見」から

急速に高齢化の進む日本社会で、50代・60代以上の年齢層の社員、いわゆるシニア社員の再活躍に注目が集まっています。

2021年4月に施行された高年齢者雇用安定法の改正では、2025年4月から65才までの雇用確保を企業に義務づけるとともに、70才までの就業確保措置を講じることが「努力義務」になりました。こうした法改正の動きからも、50代・60代の社員がこれまで以上に「現役」の働き手として位置付けられ、再活躍が強く促されていることがうかがえます。

こうした中、組織・人材開発支援事業を手掛けるリ・カレント株式会社は2024年8月、東京都の働く50代・60代就業者400人を対象に、会社からの支援の有無や、働くことへの価値観など、シニア活躍の実状と本音に関する調査を行いました。

今、働くシニア社員の本音はどこにあるのか、シニア社員へどのような支援が求められているのか・有効なのか、シニア支援領域専門コンサルタントの解説と共にお役立ていただければ幸いです。

<調査概要>

調査対象:東京都、50代~60代の就業者400名

調査期間: 2024年8月

調査方法:選択回答及び自由回答式インターネット調査

※構成比の数値は、四捨五入のため 100%にならないことがあります。

※実際の人口構成に合わせるために、回収サンプルに重みづけを行っています(ウェイトバック集計)

※非有効回答を含まないグラフもあります。

目次本記事の内容

シニア社員の本音:50代・60代社員の迷いとストレス

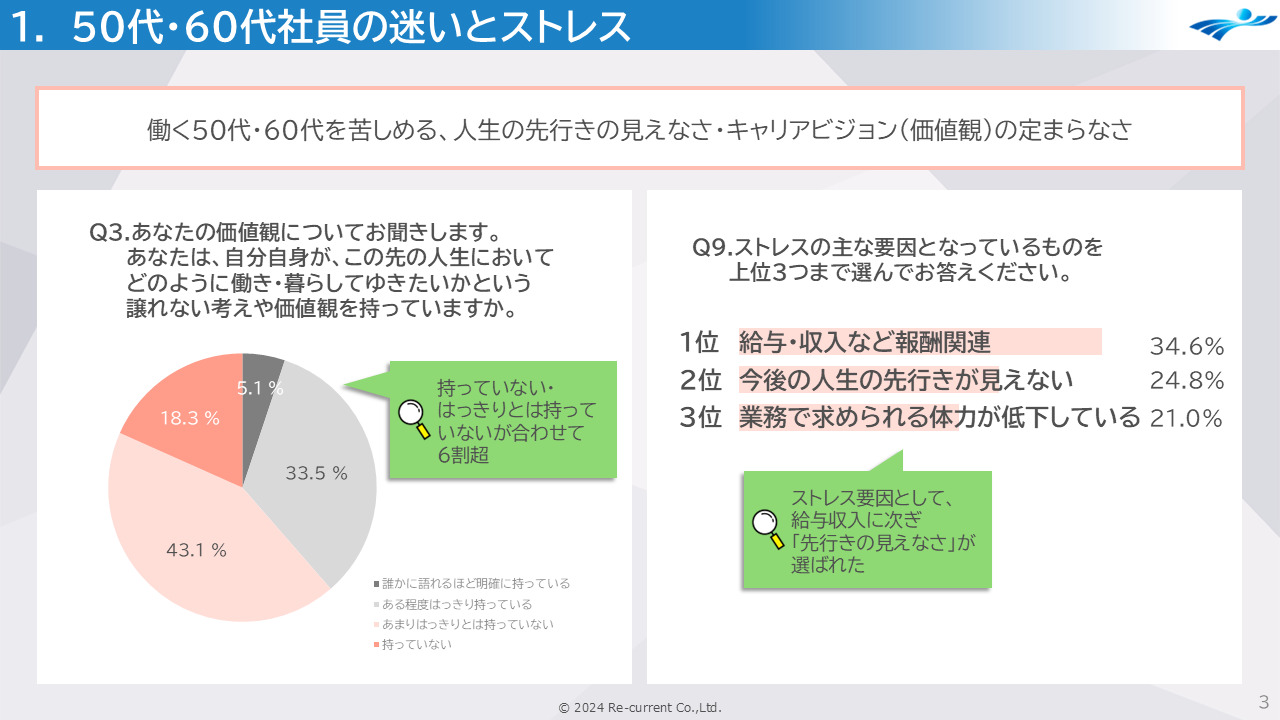

働く50代・60代は、どのような価値観において働いているのか、今どんなことにストレスを感じているのかを聞きました。

調査Q3「あなたは、自分自身が、この先の人生においてどのように働き・暮らしてゆきたいかという譲れない考えや価値観を持っていますか」には、「持っていない」(18.3%)・「あまりはっきりとは持っていない」(43.1%)と、合わせて6割超の回答者が、「どのように働き・暮らしてゆきたいかという価値観はない・はっきりとはない」を回答していることがわかります。

一方調査Q9「ストレスの主な要因となっているものを上位3つまで選んでお答えください」では、給与・収入など報酬関連に次いで「今後の人生の先行きが見えない」(24.8%)に回答が集まっています。

これらの結果を合わせて見ると、「先行きの見えなさ」に苦しむシニア社員の過半数が、どのように働き・暮らしてゆきたいかの軸をそもそも持てずにいることが見えてきます。

また、回答結果の背景を考察すると、シニア社員と「キャリア」概念の摩擦も見てとれます。 20代・30代社員にはなじみのある「キャリア」という概念・考え方が提唱され、教育に取り入れられて本格的に浸透してきたのは、実は2000年代に入ってからのことです。今の50代・60代の働き手にとって、自分が仕事や職場を決めたころには考えもしなかったような「仕事・働き方の軸」が、再活躍を求められる今になって急に突きつけられているような感覚すらあると予想できます。しかし、そうした「自分はどのように働き・暮らしてゆきたいか」という軸を育てる観点を持たずに仕事に打ち込んできたシニア社員が、今「先行きの見えなさ」に苦しんでいることも事実なのです。

こうした50代・60代が、再び組織の中で活躍していくためには、やはり会社・組織側からの、働き方の軸を再発見し・自らのキャリアを見つめなおす支援が必要といえるでしょう。

lockこの記事は会員限定記事です(残り5185文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

事業用不動産のコスト削減ガイド

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

ニュース -

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

ニュース -

「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

ニュース -

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係

ニュース -

紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

ニュース -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

令和7年度 税制改正のポイント

おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

おすすめ資料 -

1月9日~1月15日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

ニュース -

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術

ニュース -

約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは

ニュース -

福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説

ニュース