公開日 /-create_datetime-/

総務のお役立ち資料をまとめて紹介

総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

2022年に道路交通法が改正され、安全運転管理者に対して、運転者の酒気帯びの有無を目視で確認することが義務付けられました(アルコールチェック義務化)。また、2023年12月からはアルコール検知器を使用することも義務付けられています。

ビジネス用コミュニケーションツール「LINE WORKS」を提供するLINE WORKS株式会社(本社:東京都渋谷区、以下「LINE WORKS社」)は、全国20~59歳のアルコールチェックの義務化対象企業またはアルコールチェックに関する業務に携わっている1,000人を対象に、「アルコールチェック義務化に関する意識や取り組み状況・課題」の実態・意識調査を実施しました(本調査は第4弾)。本記事でその結果をご紹介します。

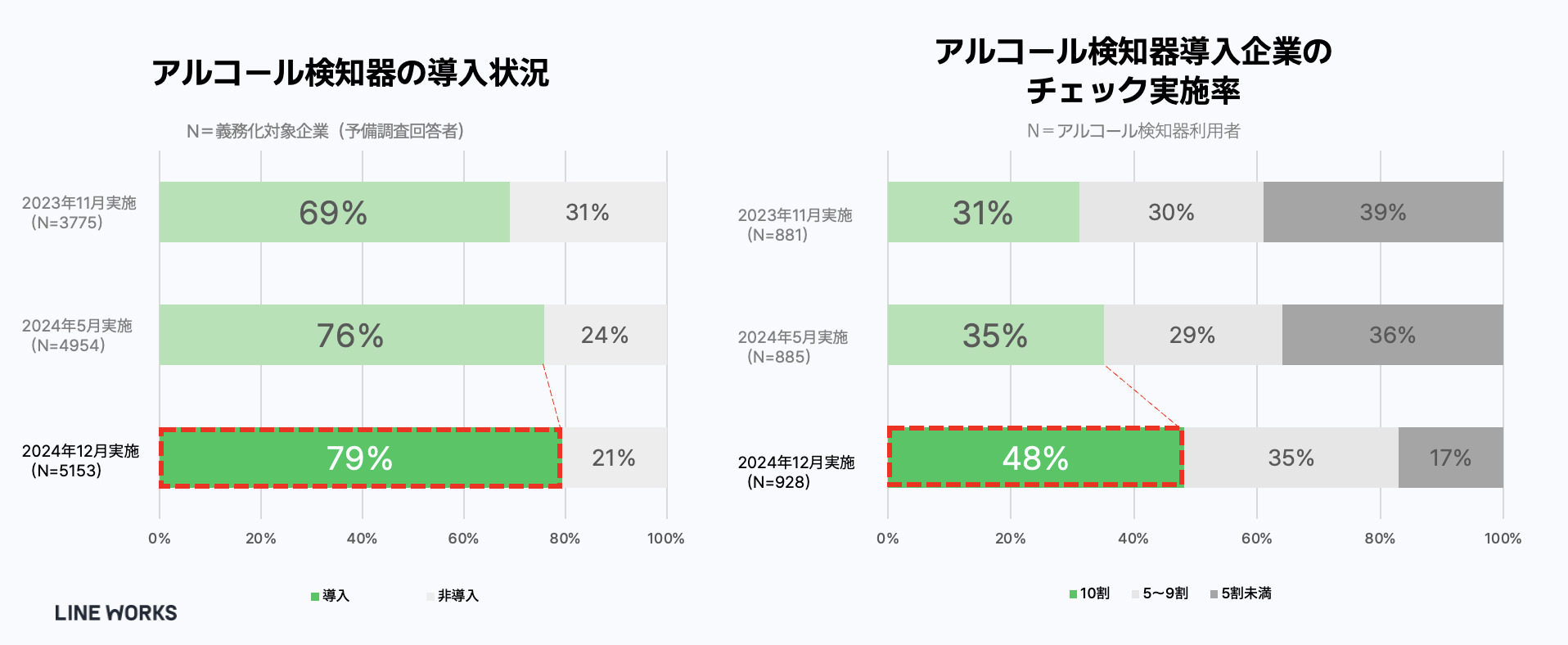

アルコール検知器の導入状況は、2023年11月の調査から10ポイント増加して79%でした。また、アルコール検知器を用いたアルコールチェックを100%実施している企業は、17ポイント上昇して48%となりました。義務化から1年経ち、アルコールチェックの対策に取り組む企業は増加していますが、100%実施の割合は5割を下回っています。

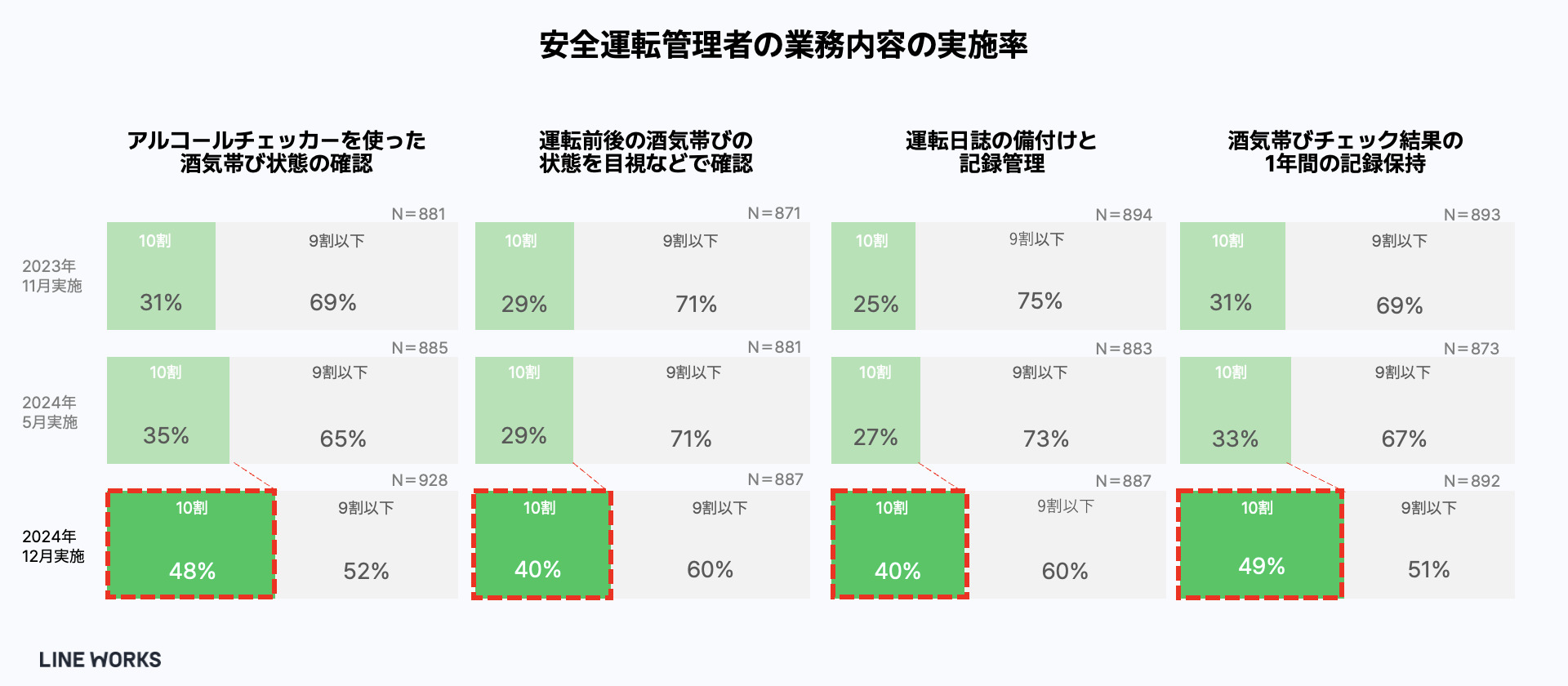

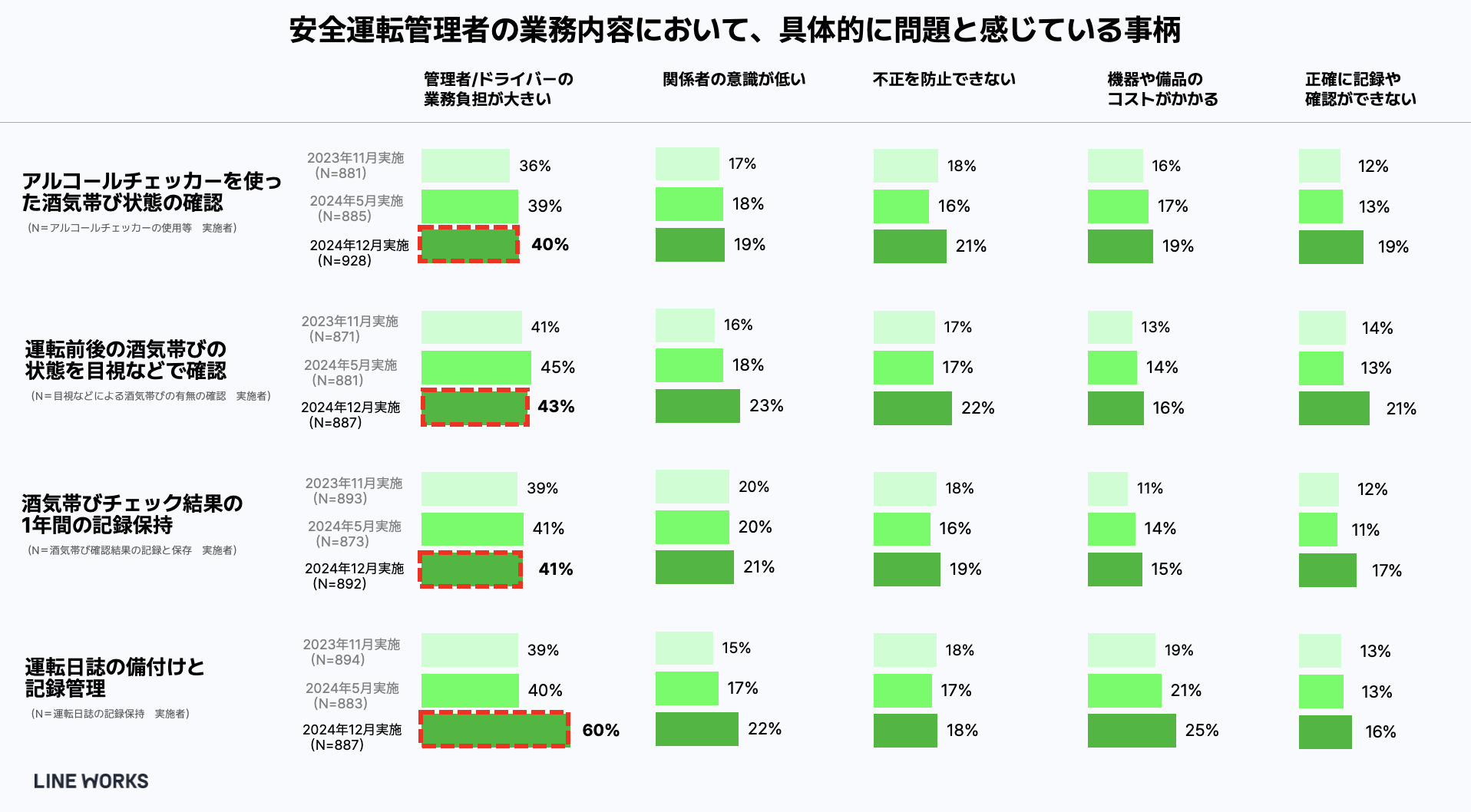

道路交通法で定められた安全運転管理者の業務内容に関して尋ねたところ、前々回(2023年11月実施)、前回(2024年5月実施)の調査から10ポイント以上上回る結果となりました。

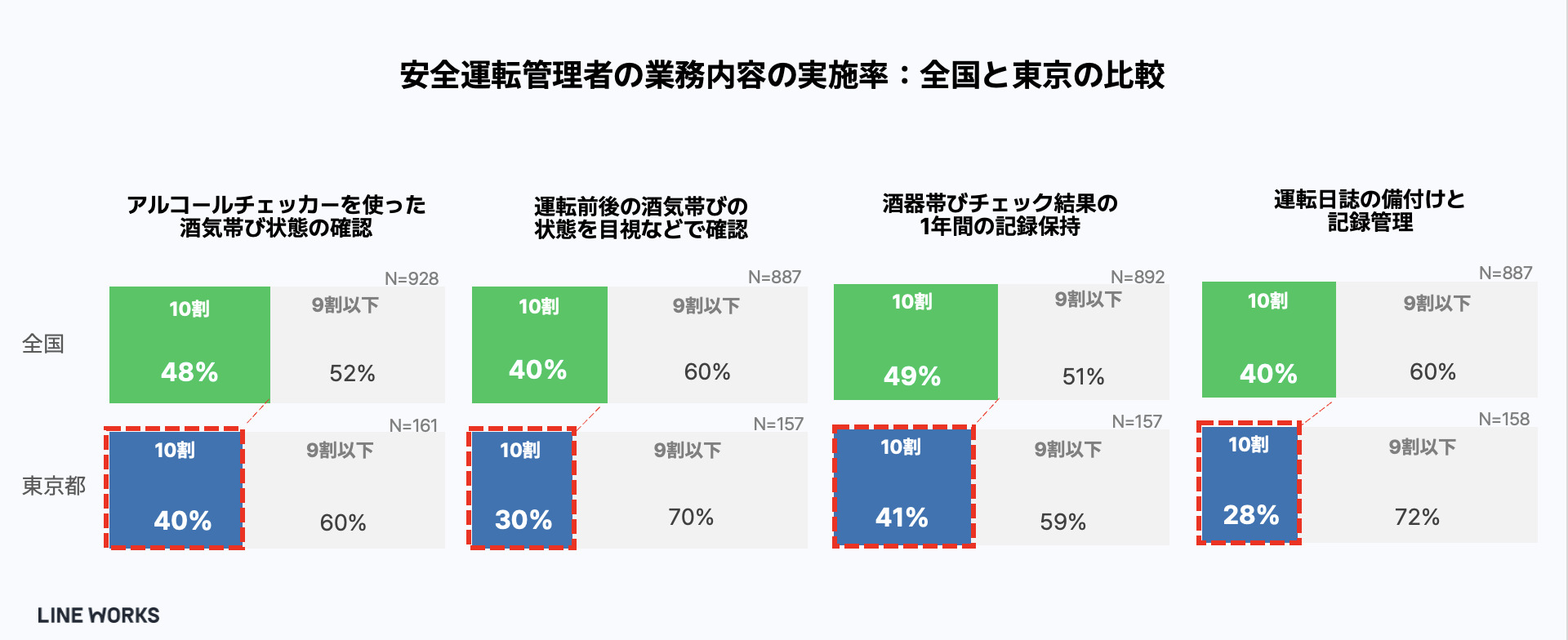

さらに今回の調査では、それぞれの業務について、東京都と全国の状況を比較すると、東京都の100%実施の割合は全国を8ポイント以上下回りました。LINE WORKS社ではこの結果を、「東京都では公共交通機関が発達しており業務での車の利用率が全国平均と比較して低いため、アルコールチェック実施・管理の徹底が図りづらい状況」と推測しています。

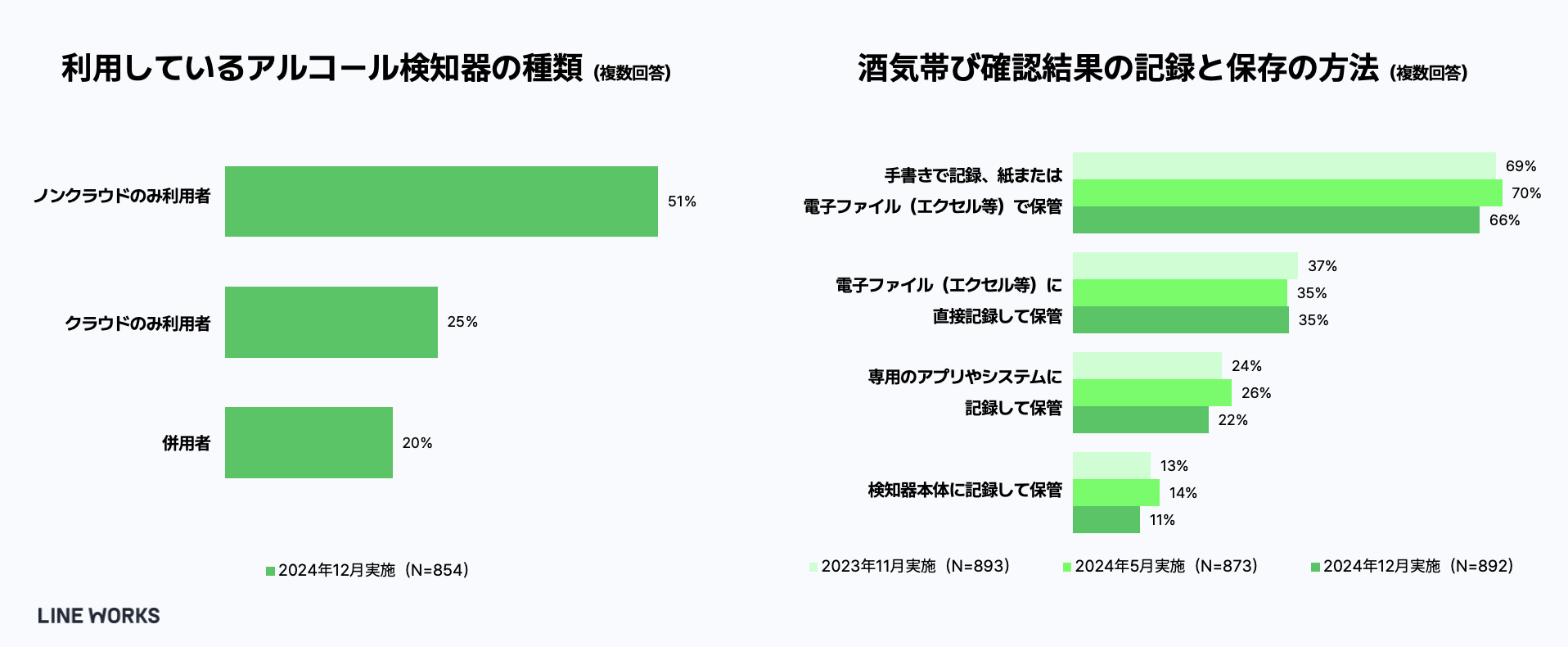

また、使用中のアルコール検知器のタイプは、非クラウド型(ノンクラウド)のみの利用者が51%、酒気帯び確認結果の記録保存の方法については「手書きで記録、または手書きで記録、電子ファイル(エクセル等)で保管している」という回答が66%でした。アナログな方法による運用で、管理者やドライバーの負担が大きいことがわかります。

今回の調査では、すべての業務内容に対し、前々回と前回同様「管理者/ドライバーの業務負担が大きい」の回答が最多でした。なかでも「運転日誌の備付けと記録管理業務」については、前々回と前回の調査から20ポイント上昇して60%でした。

本調査の結果では、アルコールチェック義務化から1年が経ち、アルコール検知器の導入割合は上昇しつつも、引き続きアナログな方法でアルコールチェックを運用している管理者やドライバーの負担が大きい現状が見えてきました。

このような負担は、アルコールチェック管理サービスなどの利用によって軽減できることがあります。自社でこれらの業務を担当している場合は、ぜひサービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【調査概要】

調査名:「アルコールチェック義務化に関する意識や取り組み状況・課題」に関する実態・意識調査

調査対象:以下、[1]~[4]の条件をすべて満たす人

([1]男女20~59歳 [2]2022年4月以降の改正道路交通法にてアルコールチェックの義務化対象企業に勤務している人 [3]管理業務担当者または当該業務担当部署に所属している人 [4]勤め先で次のいずれかの業務を実施することがある人:「運転日誌の備付けと記録管理」「酒気帯びの有無の確認」「アルコール検知器の使用」)

調査期間:2024年12月13日~17日

調査方法:インターネット調査

サンプル数:1,000人(会社従業員数100人未満 410人、100人以上 590人)

詳細:LINE WORKS株式会社 公式サイト「プレスリリース情報」

https://line-works.com/pr/20250114/

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

生成AI時代の新しい職場環境づくり

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

新リース会計適用時の科目設定

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

公開日 /-create_datetime-/