公開日 /-create_datetime-/

総務のお役立ち資料をまとめて紹介

総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

社会的時勢や社内ニーズの移り変わりにあわせて、企業に導入している福利厚生を見直すことになるも、その検討基準や新サービスの適切な選び方がわからず、経営陣と従業員の板挟みになって頭を抱えているバックオフィス部署の方も多いのでは。福利厚生の内容を重要視する求職者・就活生も極めて多くなってきたこんにち、福利厚生は単なる待遇に留まらず「企業が従業員を大切にしているかどうか」をはっきりと可視化する指標であるといっても過言ではありません。

経費・コストをなるべく抑え、それでいて従業員に長くポジティブに働いてもらうための福利厚生へと整理整頓していくためにも、既存の福利厚生の見直し方・新規導入時に注意すべきポイント・サービス選定時のおすすめ基準などをご紹介します。日本全国どこでも低予算で導入できる、見直し後の新規導入におすすめのオフィスコンビニ『snaq.me office (スナックミーオフィス)』についてもぜひあわせてご覧ください。

今ある福利厚生を見直すときは、まずは利用者数や利用率を確認するところから始めましょう。宅配弁当のように物品を注文するサービスの場合は、購入数をもとに総務側ですぐ数字を出せますが、サービスそのものの社内認知度や、どれくらい必要とされているかの温度感などもあわせて把握するために、社内アンケートを実施するのがおすすめです。

たとえば在庫の捌けがよく社内人気が高いと感じていたサービスについても、調査してみたら「ごく数人の従業員が積極的に使っているだけで、実は大多数が興味を持っていなかった」「存在を知らされていない部署があった」「一部の部署が独占していた」などの実態が明るみに出るかもしれません。

利用者数や利用率といった定量的なデータを出せる項目のほか、利用方法や品質に満足しているか、不便に感じている点はないか…といった定性的な評価についても、従業員の生の声として把握する必要があります。たとえば、全員の利用・参加が前提となっている飲み会制度やランチ制度を苦痛に感じている従業員がいたり、リモートワーク手当や書籍購入制度を不平等に感じていたり、フリードリンクや置き菓子のラインナップに偏りがあったり…といった点を可視化することができます。

食事提供系のサービスを導入している場合は、その味やラインナップの満足度についてもヒアリングしてみるとよいでしょう。手軽なGoogleフォームなどを使用し、意見を記載できる自由記入欄も多く設けるのがおすすめです。

福利厚生のアウトソーシングサービスや、提供企業に月々の代金を支払って利用するサービス(自動販売機/オフィスコンビニ/コーヒーサーバー/置き菓子/ケータリング/運動施設など)の場合、その費用が現時点の自社にとって適切なものであるかを見直す必要があります。他社のサービスを利用せず、飲食品などの商品を総務部が随時購入・提供していた場合は、逆に飲料メーカーや製菓メーカーによるワンストップサービスを活用したほうが、費用・手間ともにコストダウンできる可能性もありますね。

利用者が少ない・従業員満足度が低いサービスをやめるだけでなく、満足度が高くとも高額すぎる場合は、長く続けていくためにリーズナブルな類似サービスに乗り換えるのも手ですし、その費用相当の価値を感じているのであればそのまま継続するのももちろんよいでしょう。また、忘年会や納涼会などの費用も条件を満たせば福利厚生費として計上できますが、こういった社内行事に不必要にコストをかけていないかもあわせて検討すると、浮いた予算を使ってより従業員に喜ばれるサービスを導入できるかもしれません。

リサーチの結果、継続利用することにしたものもそうでないものも、これからの福利厚生運営に役立つヒントにできるよう要改善点を検討し、実行に移すとよいでしょう。たとえばオフィスカフェやコーヒーサーバーの導線をよりよくしたり、宅配弁当や置き社食のラインナップを健康的なものに変更したりと、総務・従業員双方の満足度を向上させるための小さなポイントがたくさん眠っているはずです。

利用を終了する外部サービスがある場合も、以降の代替サービス検討時に同様の選択をしてしまわないよう、気になった点を細かく記録しておくべきです。社内アンケートにより「利用に際する手続きや申請が面倒・煩雑」という気づきを得られた場合は、バックオフィス部署による承認方法についても今一度見直してみましょう。

【類似記事】福利厚生サービスの社内利用率を上げるには?

記事提供元

株式会社スナックミーでは、お菓子による複合的法人向けサポート『snaq.me office/スナックミーオフィス』を展開しています。福利厚生の無添加置き菓子・オフィスコーヒー・社食・オフィスコンビニ・コーポレートギフトなどのサービスを通じ、企業さまの健康経営やコミュニケーション活性化を、おいしくてギルトフリーな「おやつ体験」を通じて応援中。人事・総務ご担当者さまや経営者さまを助けるあらゆる情報を発信します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

ラフールサーベイ導入事例集

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

社員研修を成功させる計画立案とKPI設定と効果測定

【ランスタ特別企画】『ManegyランスタWEEK -FY2025 ハイライト-』で自信を持って新年度を迎えよう!

「規定」と「規程」の違いとは?意味・使い分けと社内文書での正しい使い方を解説

キャリアアンカーとは? 8タイプの診断方法と企業における活用法を解説

退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

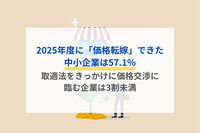

2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満

政策金利上昇で「自動昇給」、0.25%増で月1.25万円の給料アップ 住宅ローン会社が導入

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

公開日 /-create_datetime-/