公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

企業の経営成績を正しく把握するには、「収益に対応する費用をいつ、どのように計上するか」が重要です。

その基本となる考え方が「費用収益対応の原則」です。

本記事では、この原則の基本的な考え方から、実務での適用例や税務上の取扱い、業種ごとの注意点までをわかりやすく解説します。

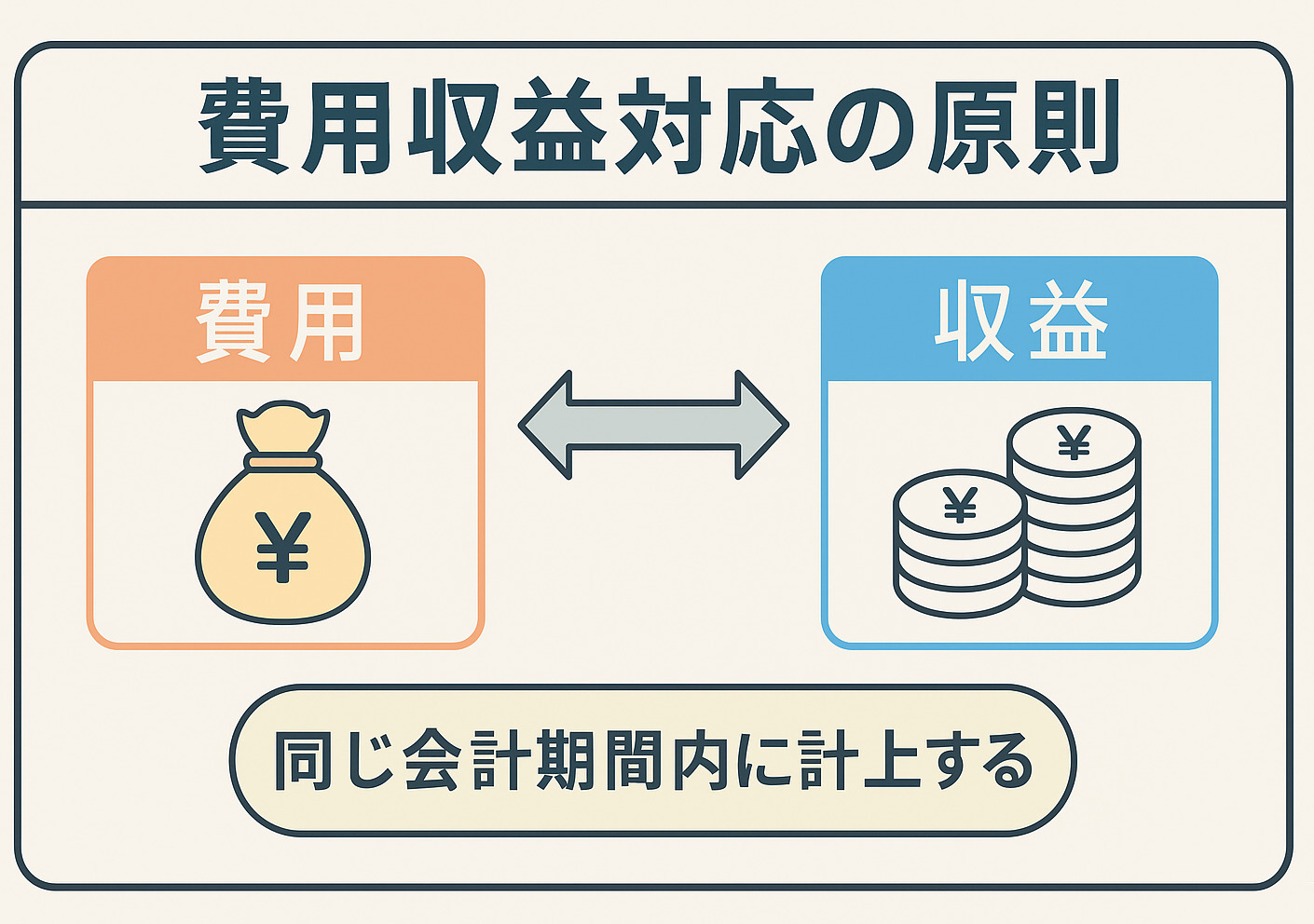

費用収益対応の原則とは、ある会計期間に発生した収益に対応する費用を、同じ期間に計上するという会計の基本的な考え方です。

企業の経営成績を正確に表すために不可欠なルールであり、企業会計原則においても重要な原則とされています。

たとえば、2025年3月に商品を販売して100万円の売上が発生した場合、その商品の製造原価(たとえば40万円)は、同じ2025年3月に費用として計上します。

このように「収益が発生した時点」を基準に、「それに直接対応する費用」を同じ会計期間に計上するのがこの原則です。

なお、よく似た用語として「費用配分の原則」がありますが、これは目的が異なります。

費用配分の原則は、収益と直接的な関係がない費用について、その効果が及ぶ期間にわたって合理的に配分することを目的とした考え方です。

一方で、費用収益対応の原則は、特定の収益と直接対応する費用を、収益と同じ会計期間に計上する点に特徴があります。

費用収益対応の原則が会計上で重視される理由を、3つの視点から解説します。

企業の業績を正しく把握するには、収益と対応する費用を同じ会計期間に計上する必要があります。

この原則が守られないと、利益が実態と異なる形で表示され、経営判断を誤るリスクがあります。

たとえば、収益だけを先に計上すると利益が過大に見え、逆に費用を先に一括計上すれば利益が小さく見えることになります。

こうしたズレを防ぎ、期間損益を正しく評価するために欠かせないのが、この原則です。

企業は投資家や金融機関などの利害関係者に財務情報を提供しています。

費用収益対応の原則に従えば、業績を時系列や他社と正確に比較できる、信頼性の高い財務諸表を作成できます。

この原則が守られないと、利益の計上基準にばらつきが生じ、投資判断や信用評価が難しくなります。

とくに株式市場や融資審査では、会計処理の一貫性と透明性が重視されます。

会計では、収益は商品やサービスを提供し、対価の受け取りが確実になった時点で計上します(これを「実現主義」といいます)。

費用収益対応の原則は、この収益の計上タイミングに合わせて、それに対応する費用も同じ期間に計上するという考え方です。

つまり、「収益と費用をセットで考える」のが適正な会計処理であり、実現主義と費用収益対応の原則は連動して機能するものとされています。

費用収益対応の原則は、日常の会計処理においてさまざまな形で適用されています。

もっとも基本的な適用例が、商品の販売に伴う売上と売上原価の同時計上です。

例:

3月10日に10万円で商品を販売し、仕入原価が6万円だった場合、同日に「売上10万円」「売上原価6万円」を計上します。

このように、収益の発生と同時に、対応する費用を計上することで、損益の対応が保たれます。

一方で、収益がまだ発生していない段階で費用だけが先に支払われるケースもあります。

この場合でも、将来の収益に対応する費用として処理するために、次のような方法が用いられます。

たとえば、半年分の保険料や家賃をまとめて支払った場合、未経過分は「前払費用」としていったん資産に計上し、期間ごとに費用として振り替えます。

創立費や広告宣伝費など、将来的に収益への貢献が見込まれる支出については、数年にわたって計画的に償却します。

これらの処理も、収益が発生するタイミングに合わせて費用を配分している点で、費用収益対応の原則に則った考え方です。

会計では「企業会計原則」に基づいて費用収益対応の原則が適用されますが、税務では「法人税法」に則った独自の処理ルールが存在します。

税務上でも、収益と費用の対応は重要な考え方ですが、課税の公平性や簡便性を重視する法人税法では、会計基準と完全には一致しません。

企業は、会計処理は会計基準に、税務処理は法人税法に従って行う必要があります。

たとえば、減価償却費では、会計上は企業が任意の方法や耐用年数を選べますが、税務上は法定耐用年数・償却方法に制限があり、それに従わないと損金算入が認められません。

また、貸倒引当金も、会計では見積もりに基づいた計上が可能ですが、税務上は認められる範囲が限られており、基準が異なります。

以下のようなポイントを確認しましょう。

このような観点でチェックすることで、損益の対応関係を正しく保つことができます。

定額制サービスのように収益が期間にわたって発生する場合、広告費や契約獲得コストなどの費用も、サービス提供期間に応じて適切に按分して計上する必要があります。

2021年から適用された収益認識基準では、収益を「5ステップ」に基づいて厳密に認識することが求められています。

それに対応して、費用も収益発生のタイミングに合わせて計上する必要があり、従来よりも慎重な対応が必要です。

費用収益対応の原則は、収益とそれに対応する費用を同じ会計期間に計上するという、会計処理の基本的な考え方です。

正確な損益計算や財務報告の信頼性確保に不可欠であり、実現主義とセットで機能します。

実務では、売上原価や前払費用、繰延資産などさまざまな形でこの原則が適用されます。

会計と税務で処理ルールが異なる点にも留意し、状況に応じた適切な運用が求められます。

この記事を読んだ人にオススメ

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

令和7年度 税制改正のポイント

法務DXの失敗はなぜ起こる?現場に根付く導入の3ステップを解説

「叱る・注意する」が怖くなる前に ─ ハラスメントを防ぐ“信頼ベース”の関係づくり

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!

エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え

日本のダイバーシティの針はどちらに振れるのか ―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―

人的資本開示の動向と対策

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

人事制度の歴史から見る今の企業に必要な評価軸とは ~貢献が価値を生む組織へのシンカ~

現場の大容量ファイルを安全に共有する方法

2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

公開日 /-create_datetime-/