公開日 /-create_datetime-/

産業医が解説!働き方改革関連法を機に、企業の生産性向上・離職防止を実現するには

労働基準法、労働安全衛生法をはじめとした労働法の改正が行われた働き方改革関連法が、2019年4月から施行されました。人事・総務・管理部の担当者はこれに対して、どのように取り組んでいけばよいでしょうか。

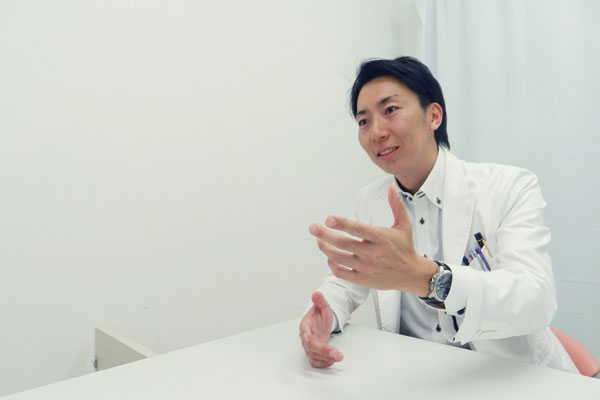

メンタルヘルステック事業を手掛ける株式会社ラフ―ルの顧問でもあり、精神保健指定医/産業医、茂木崇治氏に聞きました。

目次【本記事の内容】

1.働き方改革関連法による改正内容のまとめ

まずは改正内容を大きく6つに分け、それぞれの概要を整理しておきましょう。

| 働き方改革関連法による改正内容 | |

|---|---|

| 残業時間の上限規制 (大企業 2019年4月施行、中小企業 2020年4月施行) | 時間外労働の上限が原則として月45時間、年360時間と規定(特別の事情がある場合は年720時間以内などあり) |

| 年次有給休暇の取得義務化 (全企業 2019年4月施行) | 年10日以上有給休暇のある従業員には、年5日以上の有給休暇取得が義務となる |

| 産業医の機能強化 (全企業 2019年4月施行) | 労働時間等に関する情報を産業医に提供すること。産業医の勧告については、衛生委員会や安全衛生委員会での報告が義務付けられる。 |

| 同一労働同一賃金関連 (パートタイム労働法・有期雇用労働法施行、大企業2020年4月、中小企業2021年4月) | 正規雇用労働者と非正規雇用者の間において、基本給、賞与などのあらゆる待遇についての不合理な待遇差を禁止。待遇差の説明を求められた際には説明義務がある |

| 勤務間インターバル制度 (全企業2019年4月施行) | 就業時間から翌日の始業時刻の間には一定時間の休息を確保する(努力義務) |

| 高度プロフェッショナル制度 (全企業2019年4月施行) | 年収が1075万円以上で高度な専門知識を持つ労働者が労働時間の規制や割増賃金の支払いの対象外となる制度 |

この中から、改正にあたって影響を受ける企業が特に多く、経営戦略上も重要だといえる「残業時間の上限規制」「年次有給休暇の取得義務化」「産業医の機能強化」について今回は注目してみます。

しかし実際には産業医がこれらのデータをただ受け取っても、分析する時間がとれない、実態がよく見えてこない、といったことも起こり得ます。企業側で情報を整理する、後述するラフ―ルサーベイのような、より視覚的にもわかりやすいデータを企業側から産業医へ提供するなど工夫があるとより良いかもしれません。

2.産業医から見た、今回の改正で人事担当者が押さえておくべきポイント

産業医にとっても、業務量が大幅に増大するのではと言われているほど大きな改正です。しかし、法により提示された数字はあくまで上限と考えておきましょう。ただ数字を守れというのではなく、意識改革が求められているのです。そしてこれは、企業の経営戦略にとってチャンスと捉えることが大事です。

POINT1:生産性向上・離職防止に活かすチャンス

経営者や人事管理部門の人は労基法について理解していたとしても、その他の従業員には周知が十分ではない環境で勤務しているという状況は存在します。自身の権利を有効に使って健康を保ち、かつ業務中は集中して生産性を上げること。即ち生産性向上・離職防止の実現が、今回の改正の目的でもあります。

POINT2:現状の課題分析をするチャンス

改正に合わせるためには、どうしても現状把握が必要になります。そこで今の経営の課題を浮き彫りにし、改善策を立案し、実施し、結果をチェックして、という一連のフローを作り出すチャンスとなります。

POINT3:産業医との関係性構築のチャンス

働き方改革関連法に従って組織の生産性向上・離職防止を実現するには、産業医自身の姿勢が変わっていくことが大切です。産業医との連携をより緊密なものにするためには、企業側からも積極的にアプローチしましょう。

ともすると形骸化しがちであった関係を改めて見直し、医学的知識を経営に活かすのです。しかしながら全ての産業医が普段の職場の様子やその企業が属する業界全体について造詣が深いとは限らないのが現状といえます。より良い関係構築のためには、状況がよく理解できる企業側からのデータの提供が有効です。

3.残業上限の規制、有給休暇の義務化にあたって人事がチェックすべきポイント

今回の改正で特に影響を受ける人が多いのは、残業上限規制と有給休暇の義務化でしょう。

それぞれについて、対応しておくべき事項を挙げてみます。

| 残業上限規制にあたってのチェックリスト |

|---|

| □ 労基法を正確に理解する |

| □ 労働時間の適性な把握に努める |

| □ 時間外労働数削減のための工夫をする |

所定労働時間、法定労働時間、法定休日、36協定、残業上限規制の詳細、新しい様式での記載方法、これらを正確に理解しましょう。

労働時間の把握については、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」も確認しておくべきです。

36協定の範囲内、法律違反とならない場合であっても、労働者に対する安全配慮義務は負うことになり、労働時間が長くなるほど、過労死等との関連性が強まると言われています。時間外労働数削減のための工夫は怠らないようにしましょう。

| 有給の義務化にあたってのチェックリスト |

|---|

| □ 労基法を正確に理解する |

| □ 有給を取得しやすい職場環境をつくる |

| □ 年次有給休暇管理簿作成 |

年次有給休暇、時季変更権、時効、有給休暇取得義務化の詳細、これらを正確に理解します。

5日取得させていたからといって、例えば労基法第39条にもとづく年次有給休暇が11日ある場合に、残りの6 日を請求された場合、業務の正常な運営を妨げるため時季変更権を行使する場合を除き、付与しないことは法違反となることには注意が必要です。

また、時間単位年休は5日に含まれません。

そして、上司の意識改革や業務効率化、多能工化などによって、有給を取得しやすい職場環境を作ります。必要に応じて付与日の統一も検討しましょう。

4.産業医の機能強化に合わせて、企業が産業医に共有すべきデータとは?

2015年12月1日より労働者数50人以上の事業所において、ストレスチェック施行が企業に対して義務化されたことを背景とし、従業員の身体の健康のみならず、心の健康についてもこれまで以上に重要視されるようになってきました。それにともなって、企業と産業医が共有すべき情報にも変化が見られ始めてきています。

そして今回の改正により労働安全衛生法では、長時間労働者への面接指導や、健康診断、ストレスチェックに基づく面接実施後の措置やその内容、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の情報は提供を行わなければいけないものとされています。

それに加え、「労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うため必要と認めるもの」という項目があるのですが、以下が必要だとされています。

| 企業が産業医に共有するデータ |

|---|

| 労働者の作業環境 |

| 労働者の労働時間 |

| 作業態様 |

| 作業負荷の状況 |

| 深夜業等の回数・時間数 |

5.残業上限の規制と有給休暇の義務化に関する人事担当者の疑問点と産業医の回答

大きな改正ですから、疑問も生まれると思います。いくつか回答してみましょう。

Q.残業上限の規制の範囲内であれば、健康への害は少ないと考えていいものでしょうか

A.あらゆる企業において、会社の安全配慮義務としてできる限りの残業を減らす努力をすべきです。残業の上限時間が設定されたからといってその時間までの残業を推奨しているわけでは決してありませんので、解釈を間違えないようにしましょう。残業時間数にかかわらず、身体的・精神的に業務を負担に感じている従業員に対しては十分なフォローが必要でしょう。

Q.有給をとっても仕事をしている社員がいます。自主的であれば問題ありませんか?

A.表面上規制の範囲内、有給休暇は手続き上取得しているからといって、自宅でも業務を行っていたとなると問題です。

企業が従業員の労働時間を適切に把握できていない状況は非常に問題であるため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考に、確認してみましょう。

Q.最低限の対応はすでにしているつもりですが、メンタルヘルス不調での退職者が増えています。何か事前に気付く方法はないでしょうか?

A.数字はあくまで目安。実際には人間関係や仕事のやりがいなどが、メンタルヘルスに大きく影響します。遅刻、欠勤、身体的な不調の訴えなどが目立っていないか、普段ではしないようなミスや苛立ちを見せていないか気を付けて見てみましょう。

また、多忙な業務中でも挨拶をしたり、何気ない雑談をしたりとコミュニケーションを図ることが、心身の不調の早期発見につながることもあります。

6.働き方改革関連法の改正に合わせて、企業の生産性向上・離職防止に努めよう!

何度も言うようですが、一概に、労働時間が長いから問題だ!というわけではありません。

従業員それぞれのパーソナリティ、人間同士の関係性、気質、仕事への情熱なども、メンタルヘルスに影響します。

そういった部分まで調査し、産業医を含む第三者に職場の現状をわかりやすく伝えることができるツールが、私が顧問/産業医として携わっているラフ―ルが提供する、組織の“プレゼンティズム”※ を見える化し、⽣産性向上につなげるメンタルヘルス解析ツール『ラフールサーベイ』です。

※プレゼンティズムとは?

※プレゼンティズム(Presenteeism)とは、従業員が職場に出勤しているのに何らかの理由で⽣産性が上がっていない状態を指します。病気や体調不良などの理由で⽋勤することによる⽣産性低下である、アブセンティズム(Absenteeism)と対⽐される考え⽅です。プレゼンティズムの要因は、⾝体やメンタルの不調など多岐にわたり表⾯化しづらいため、⽣産性の低下に気づかないまま放置してしまっている企業が少なくありません。

『ラフールサーベイ』は、約3,000社の従業員18万⼈以上のメンタルヘルスデータをベースに⼤学や臨床⼼理⼠の知⾒を取り⼊れた独⾃の調査項⽬を⼀般的なストレスチェックに加えることにより、多⾓的な解析ができ、⼼⾝の健康状態だけでなく、組織エンゲージメント・衛⽣環境・ハラスメントリスク・離職リスクなども含めた包括的な診断で、組織の⽣産性向上、離職防止を実現するツールです。

既存のストレスチェックで示される図よりも、会社で実際に働いている人の気持ちやモチベーションや不満点などがより詳細に区分され結果に表れるため、産業医にとっても、各部門の担当者でも大変理解しやすいものとなるでしょう。

そして『ラフ―ルサーベイ』の、年1回多角的な調査により従来のストレスチェックだけでは把握できない、受験者の性格、エンゲージメント、衛生要因を包括的に把握できるスタンダードサーベイと、毎月組織の状態を定点チェックするショートサーベイを活用することで、同じ部署における改善率や達成率の変化など縦断的な評価につなげることも可能です。

成功した施策は続け、さらなる課題の改善施策を実施。

調査 → 分析 → 対策を繰り返し行うことで、組織はよりよいものになるでしょう。

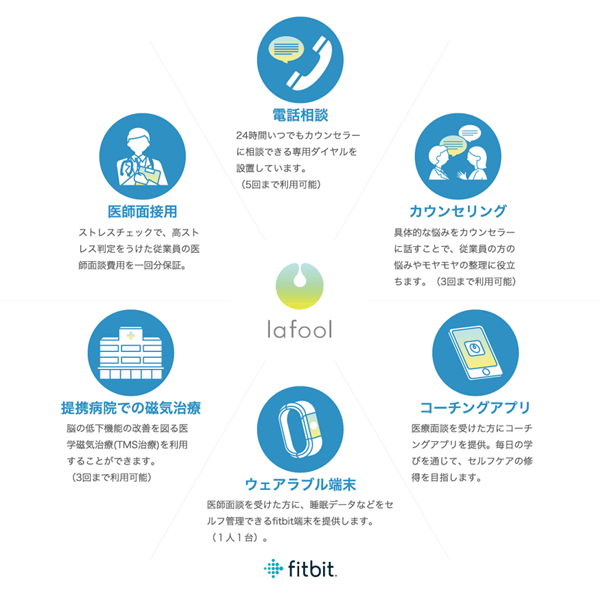

また、メンタル不調の方ほど「がんばり屋」で「迷惑をかけると申し訳ない」という気持ちを持っている方が多いです。いきなり医療機関を受診するのはちょっとという方でも、電話相談や簡単なカウンセリングなら受けてみようかなと考えるのではないでしょうか。

『ラフ―ルサーベイ』に加え、対策プログラムの一種である「ラフ―ル保証パック」を使えば、電話相談やカウンセリングも気軽に受けられます。

以上の通り、働き方改革関連法案の改正は企業にとってもチャンスです。生産性向上などの取り組みによって、企業の価値も向上、従業員にとっても、会社にとってもメリットです。

意義のある取り組みをすることで、組織は大きく変わります。

産業医との関係性をより一層深め、従業員が働きやすく生産性の高い企業を目指しましょう!

記事提供元

組織の生産性向上・離職防止なら 『ラフールサーベイ』

約3,000社の従業員18万⼈以上のメンタルヘルスデータをベースに、⼼⾝の健康状態、組織エンゲージメント・衛⽣環境・労務リスクなども含めた包括的な診断が可能。『ラフールサーベイ』で組織の⽣産性向上・離職防止をサポートします。

組織の生産性向上・離職防止なら 『ラフールサーベイ』

約3,000社の従業員18万⼈以上のメンタルヘルスデータをベースに、⼼⾝の健康状態、組織エンゲージメント・衛⽣環境・労務リスクなども含めた包括的な診断が可能。『ラフールサーベイ』で組織の⽣産性向上・離職防止をサポートします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計

ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

ニュース -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

おすすめ資料 -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント

ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説

ニュース -

ESG・業種特化で差をつける!30代公認会計士が選ばれる理由(前編)

ニュース -

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題

ニュース -

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方

ニュース