公開日 /-create_datetime-/

総務のお役立ち資料をまとめて紹介

総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

近年、関心が高まっている「脱炭素社会」という言葉。

地球温暖化や気候変動の原因となる二酸化炭素(CO2)を含む温室効果ガスの排出を、実質ゼロにする社会をいいます。

深刻化する気候変動問題に取り組み、持続可能な環境を目指すために、多くの国が将来の目標を掲げ、行動しています。

日本でも上場企業を中心に、温室効果ガスの排出量の開示を求める動きが広がってきました。

本記事では、脱炭素社会の重要性や基本的な考え方と共に、企業活動に求められる具体的な取り組みについて解説します。

脱炭素社会とは、二酸化炭素(CO2)の排出が実質ゼロの状態を達成した社会をいいます。

国際社会では、CO2排出量を従来よりも抑えることを目標とする「低炭素社会」から、排出量実質ゼロに取り組む「脱炭素社会」へ、目標を変化させています。

背景にあるのは、平均気温の上昇や異常気象などの世界的な気候変動、そして化石燃料の枯渇といった社会課題です。

深刻化する地球温暖化の主要な原因と考えられているのが、人間活動によって排出される温室効果ガスです。

温室効果ガスの中でももっとも排出量の多いCO2を削減し、最終的にゼロまたはほとんどない状態にするという意味で、「脱炭素」という言葉が使われています。

具体的には、再生可能なエネルギーの利用拡大、省エネルギー技術の革新といった施策が挙げられます。

「脱炭素」とよく似た、「カーボンニュートラル」という言葉もあります。

混同されがちですが、それぞれ異なる視点と目標を持っています。

CO2を含む温室効果ガスの排出を可能な限り削減し、最終的にゼロにすることが「脱炭素」です。

一方、「カーボンニュートラル」は、CO2の排出量と吸収・除去される量が均衡する状態を指します。

脱炭素は新たな交通手段の開発や再生可能エネルギーの推進など、排出そのものを極力抑える戦略に集中します。

カーボンニュートラルの場合は、排出の完全な削減自体は不可能な場合でも、森林育成や炭素回収技術などで排出分を相殺する方針です。

記事提供元

株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム請求書」は、「発行する請求書」だけでなく「受け取る請求書」「支払金額の通知」等、多様な請求業務のデジタル化に対応可能な国内シェアNo.1の請求書クラウドサービスです。

時間・コスト・手間のかかる請求業務を大幅に改善し、ペーパーレス化、経理のテレワークの実現を後押しします。

請求書のやり取りにおいて、PDF等へ変換することなく、デジタルデータのままやり取りできる「データtoデータ方式」を採用しており、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。(2025年6月現在で115万社以上が利用しています。)

BtoBプラットフォーム 請求書公式サイト(https://www.infomart.co.jp/seikyu/index.asp)

インフォマートのサービス「BtoBプラットフォーム 請求書」はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

「守りの人事」から、「攻めの経営パートナー」へ【セッション紹介】

「脱・便利屋」管理部門・情シスの進むべき道を解説【セッション紹介】

PPAPはなぜ危険?「マナー」が「迷惑行為」に変わった理由

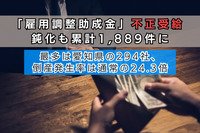

「雇用調整助成金」不正受給 鈍化も累計1,889件に 最多は愛知県の294社、倒産発生率は通常の24.3倍

米国ビザ審査におけるSNS情報提出義務の最新動向:対象者拡大と今後の見通し

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

ラフールサーベイ導入事例集

【2月の季節(時候)の挨拶】言葉に趣が出るビジネスシーンでの表現・例文まとめ

PPAP廃止後のロードマップ|取引先と揉めない安全な移行手順

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策

法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説

公開日 /-create_datetime-/