公開日 /-create_datetime-/

会社を選ぶ際に知っておきたい、有給取得率の算出方法

「改正労働基準法」が施行されたことにより、企業は6カ月以上継続勤務した社員に対しては「最低5日の有給休暇」を取得させなければならなくなりました。では有給休暇の付与日数や取得日数は何を基準に算出するのでしょうか。社員募集の際、求職者から選ばれる会社になるためにも人事担当者はこれを押さえておく必要があります。

目次【本記事の内容】

有給とは

有給休暇とは、会社を休んでも欠勤扱いをされない休暇のことです。正式名称は「年次有給休暇」で、1年ごとに所定の日数が付与されます。有給休暇は労働基準法の定めに基づく休暇であり、企業は社員に付与義務が課せられている「法定休暇」でもあります。一般には「年休」、「有休」などと呼ばれています。

有給休暇は、労働基準法により「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。

この法定休暇の対象に正社員・非正社員の区別はありません。

有給休暇付与日数は「週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上」の一般的な社員の場合は、6カ月経過後に10日付与し、その後は継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算し、継続勤務年数6年6カ月以上は年20日で打ち止めとなる仕組みです。

また「週所定労働時間が30時間未満で週所定労働日数が5日未満」のパート社員などの場合は、それぞれの週所定労働日数(または年所定労働日数)に比例して付与する仕組みです。付与日数はもちろん一般的な社員より少なく、週所定労働日数の違いによっても異なるので、人事担当者は要注意です。

有給取得率の算出方法に関して

有給休暇取得率とは、社員が有給休暇付与日数の何日を取得したかの割合のことです。

有給休暇取得率は、[有給休暇取得日数÷有給休暇付与日数×100]の計算式で算出します。

したがって、たとえば12日の有給休暇を付与された社員が有給休暇を5日取得した場合の有給休暇取得率は41.7%になります(5日÷12日×100)。

これだけなら有給休暇取得率の算出は簡単なのですが、人事担当者が戸惑うのが「算定期間」です。算定期間が不明確だと、各社員の有給休暇付与期間中の有給休暇付与日数と取得日数が正確に把握できず、正確な有給休暇取得率を算出できないからです。

有給休暇付与日数は、記述の通り「雇い入れから6カ月経過後に10日付与し、その後は継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算し、継続勤務年数6年6カ月以上は年20日で打ち止め」の定めとなっており、この付与日数は出勤率に基づいています。

つまり、労働基準法は「全労働日の八割以上出勤した労働者」を有給休暇付与の対象にしているので、この出勤率を満たさない社員に対して、企業は有給休暇付与の義務がないのです。この出勤率計算期間が「算定期間」です。したがって出勤率は、[出勤日÷全労働日]の計算式で算出します。ここで注意したいのが「出勤日」と「全労働日」の中身です。

出勤日の中身

出勤日とは、算定期間の全労働日のうちの出勤日数のことです。遅刻・早退した日も出勤日になります。しかし、休日出勤は出勤日になりません。休日は労働基準法で出勤が免除されている日だからです。休日出勤に対して割増賃金が支払われるのはこのためです。

一方、欠勤しても下記の場合は出勤日として取り扱われます。

(1)労災による休業期間

(2)産前産後休業期間

(3)育児休業期間

(4)有給休暇取得日

上記の日数は全労働日にも含められます。

また、下記の場合は、就業規則等で規定すれば「出勤日とする」あるいは「全労働日から除外する」が可能になります。

(1)通勤労災による休業期間

(2)慶弔休暇などの特別休暇取得日

(3)看護休暇取得日

(4)生理休暇取得日

全労働日の中身

全労働日とは、算定期間の全日数から会社所定の休日を引いた日数のことです。

全労働日には下記の日数を含めません。

(1)休日出勤した日

(2)企業の責任や都合による休業日

(3)ストライキによる休業日

(4)代休取得日

(5)公民権行使による休業日

(6)代替休暇取得日

(7)天災等不可抗力による休業日

人事担当者は、この算定期間を押さえれば、もう社員の有給休暇取得率の算出に戸惑うことはないでしょう。

有給取得率の平均的な数値とは?

厚生労働省の「平成30年 就労条件総合調査」結果によると、2017年の有給休暇平均付与日数は18.2日、平均取得日数は9.3日。したがって有給休暇取得率は51.5%となっています。この取得率は世界主要国中最下位といわれています。

わが国企業の有給休暇取得率はなぜこんなに低いのでしょう。

これには日本特有の労働慣行、有給休暇に対する企業の認識や労務制度、社員の労働観など様々な要因が指摘されています。

たとえば、HR総研の「働き方改革への取り組み実態調査 (3)有給休暇取得」(調査期間:2016年10月―20日)によれば、次のような結果になっています。

有給休暇取得推進のための制度

「時間単位や半日単位での年次有給休暇制度」66%、「5営業日以上の連続休暇制度」19%、「不測の事態に備えた特別休暇の拡充(病気休暇等法定以外)」19%、「誕生日等の決まった日や申告した日を年次有給制度とする休暇制度」14%などとなっています。

有給休暇取得推進のための施策

「年次有給休暇の計画的取得」35%、「年次有給休暇取得率の目標設定」21%、「年次有給休暇取得のための周知・啓発」17%、「経営トップからの呼びかけなど取得しやすい雰囲気の醸成」14%などとなっている一方、「何も行っていない」が最多の40%となっています。

有給休暇取得推進における課題

「業務量が多く人員が不足している」57%、「従業員の計画的な年休取得に対する意識が薄い」45%、「休んだ人の業務をカバーする体制がない」41%、「職場に取得しにくい雰囲気がある」39%、「突発的な業務が生じやすく計画的な休暇を取得しにくい」38%などとなっています。

この調査結果を見ると、有給休暇取得推進のための施策においては、「何も行っていない」40%がやはり気になるところです。また、有給休暇取得推進における課題においては、現状是認的なニュアンスが強く、有給休暇取得推進が経営改革課題の一環に位置付けられていない様子が窺えるといえるでしょう。

「働き方改革関連法」として2019年4月1日から施行された「改正労働基準法」により、企業には「年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を与えること」が義務付けられました。

しかし、「単なる義務履行は働き方改革にとって逆効果。義務を履行する前に企業は行うべき改革がある」と指摘する労務関連識者が少なくありません。

義務を履行しようとすると、社員は有給休暇取得日数を穴埋めするための労働負荷や業務責任に悩まされ、かえってモチベーションが低下するからです。

社員のモチベーション低下を招かない有給休暇取得促進が企業の新たな経営課題になりそうです。

まとめ

「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障」するために付与される有給休暇は、業務の効率化や社員のモチベーションアップに欠かせない制度といえます。そこで有給休暇取得を推進するためには、業務プロセスの見直し、社員が抱えている業務量調整の仕組み確立など全社的な取り組みが重要と見られています。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください

関連記事:有給休暇の義務化により求められる有給消化の施策とは?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

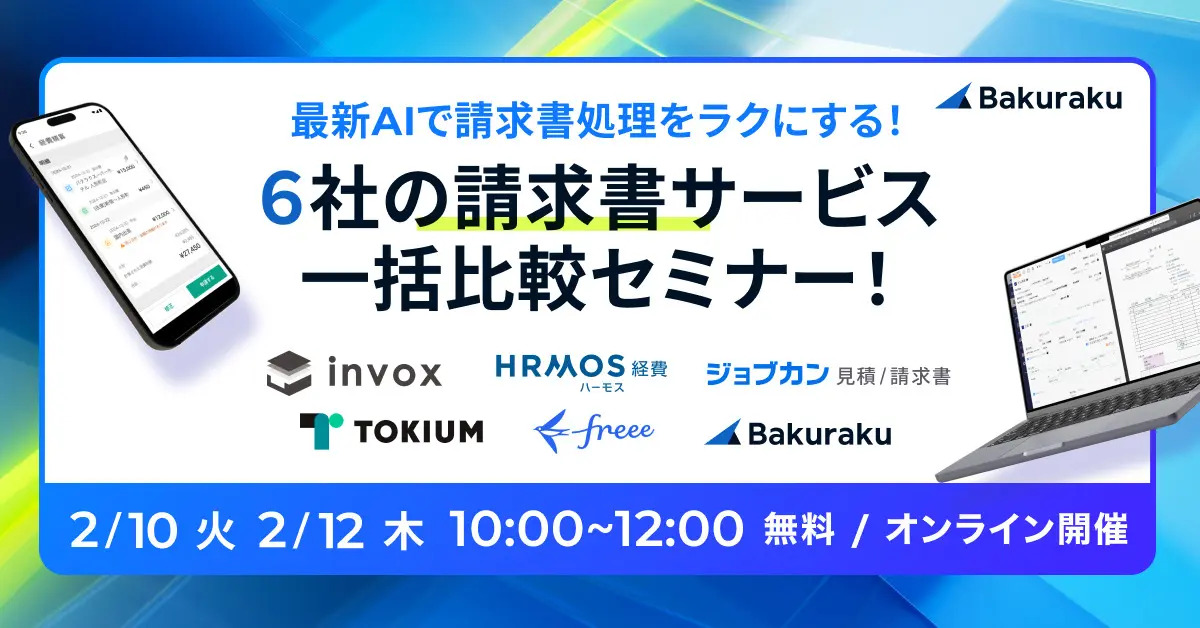

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略

ニュース -

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド

ニュース -

10のマネジメント機能とは/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第5話】

ニュース -

有給休暇はいつ消える?2年リセットと最大40日繰り越しの基本ルール

ニュース -

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット

ニュース -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?②〜【実効性検証】役割の明確化・戦略的育成・公正な処遇がもたらす経営効果〜

ニュース -

企業向けクラウドストレージ選定|日本的組織管理とサポートが鍵

ニュース -

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説

ニュース -

派遣契約とは?業務委託・SESとの違いと3年ルール・契約書のポイントを徹底解説

ニュース -

審査を揺るがす「過重労働」と「36協定違反」の深刻な影響:上場延期を回避するための労務ガバナンス

ニュース