公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

近年、職場におけるモラハラが深刻な問題となっています。

身体的暴力を伴わないモラハラは発見が困難で、適切な対応方法に悩む企業も少なくありません。

本記事では、モラハラの定義から具体的な対策まで、企業の人事労務担当が押さえておくべき知識を体系的に解説します。

まずはモラハラの定義、他のハラスメントとの違いなどを整理します。

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手の人格や尊厳を傷つける精神的な暴力を指します。

この概念は、フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌが提唱したもので、「道徳的嫌がらせ」という意味を持ちます。

モラハラの最大の特徴は、直接的な暴力ではなく、巧妙で継続的な精神的攻撃によって被害者を追い詰める点にあります。

無視、否定、皮肉、圧力など、目に見えにくい方法で相手を支配しようとするため、周囲からは問題が見えにくく、被害者自身も判断に迷うケースが多くあります。

パワハラは職場における上下関係や権力の差を利用した嫌がらせ行為で、明確な力関係が前提となります。

これに対してモラハラは、権力関係に関係なく発生し、同僚同士、部下から上司、家庭での夫婦間など、様々な関係性で起こりうるのが特徴です。

また、セクハラは性的な言動による嫌がらせという明確な区分があるため、対象となる行為の性質が根本的に異なります。

あわせて読みたい

現代社会でモラルハラスメント(モラハラ)が増加している背景には、主に2つの要因が挙げられます。

1つ目は、職場環境における変化です。

成果主義の浸透により、従業員にかかるプレッシャーが高まり、その結果、蓄積されたストレスが他者への攻撃的な言動として表れるケースが増えています。

2つ目は、テクノロジーの進化によるコミュニケーション環境の変化です。

SNSやメッセージアプリの普及により、常に連絡が取れる状況が当たり前になり、プライベートな時間にまで精神的な圧迫を感じやすくなっています。

また、リモートワークの普及によって対面でのやり取りが減少し、相手の感情や微妙なニュアンスを汲み取りにくくなったことも、モラハラを引き起こす一因と考えられます。

モラハラは、表面的には業務指導や日常会話に見えることもあり、判断が難しいケースが少なくありません。

職場や家庭で実際に起こりうる言動を整理することで、見落とされがちなモラハラの兆候を捉えやすくなります。

職場におけるモラハラは、業務上の指導を装って行われることが多く、判断に迷うケースが少なくありません。

最も典型的な例は、必要以上に厳しい言葉遣いでの継続的な叱責です。

「なぜそんなこともできないのか」「向いていないのではないか」といった人格否定を含む暴言を繰り返すことで、相手の自信を徐々に失わせていきます。

無視や孤立化も深刻な問題となります。

会議で特定の人の発言だけを聞かない、業務上必要な情報を意図的に共有しない、挨拶を返さないなどの態度により、職場での居場所を奪おうとします。

過度な監視と干渉、意図的に仕事を与えない、あるいは一人に過剰な業務を押し付けるといった業務配分の操作も、被害者の職業的自尊心を傷つける攻撃といえるでしょう。

「お前って本当に使えないな」「誰もお前なんか必要としていない」「お前は何をやってもダメだ」このような相手の存在価値そのものを否定する言葉が頻繁に使われます。

「お前が悪いから言っているんだ」「お前のせいでこうなった」「それくらいのことで傷つくなんて弱すぎる」「冗談で言っただけなのに」といった言葉で、すべての問題の原因を被害者に転嫁し、被害者の感情や反応を無効化しようとします。

気分によって態度を豹変させることが挙げられます。

機嫌が良い時は優しく接し、悪い時は理不尽に怒鳴るなど、予測不可能な態度により被害者を常に不安な状態に置きます。

また、公の場では良い人を演じ、二人きりの時だけ攻撃的になるという二面性も、モラハラ加害者の典型的な特徴です。

企業が組織として講じるべきモラハラ防止・対応策を、法的観点と実務対応の両面から紹介します。

企業は従業員に対して安全配慮義務を負っており、これには物理的な安全だけでなく、精神的な健康も含まれます。

労働契約法第5条では、使用者は労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされており、モラハラによって従業員の精神的健康が損なわれた場合、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

また、民法第715条により、従業員が業務中に他の従業員に対してモラハラ行為を行った場合、企業が損害賠償責任を負う可能性があります。

労働施策総合推進法の改正により、2020年6月からパワーハラスメント防止措置が企業の義務となり、違反した場合は行政指導の対象となり、最悪の場合は企業名公表のリスクも伴います。

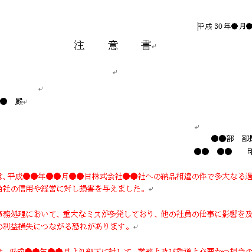

本人の過失により会社に損害を与えたときや、セクハラ・パワハラなどで周囲に迷惑をかけた社員に対し、いきなり懲戒処分を実施するのではなく、まずは注意書で通知しましょう。あわせて注意承諾書など注意を受け入れたことに同意する書類があると、裁判になった場合に安心です。※赤字の箇所をアレンジしてお使いください【マネジー事務局公認テンプレート】このテンプレートはマネジーと提携している有資格者が監修したものです監修:社会保険労務士 西方 克巳

無料でダウンロードする就業規則にモラハラ禁止条項を明記することは、予防と対応の両面で重要な意味を持ちます。

言葉による攻撃、無視や孤立化、過度な監視、人格否定などの具体例を記載し、これらが懲戒処分の対象となることを明確に示します。

周知活動では、説明会の開催、eラーニングシステムの活用、定期的な啓発活動などを通じて、全従業員に内容を確実に理解してもらう工夫が必要です。

新入社員研修や管理職研修でも必ず取り上げ、継続的な意識向上を図ることで、組織全体のハラスメント防止意識を高めることができます。

定期的な従業員サーベイは、職場の問題を数値化して把握する有効な手段です。

ストレスチェックに加えて、ハラスメントに関する独自の調査項目を設けることで、問題の兆候を早期に発見できます。

回答の匿名性を担保し、従業員が率直な意見を述べられる環境を整えることが重要です。

個別面談では、サーベイ結果で気になる数値を示した従業員に対して、人事担当者やカウンセラーが直接話を聞く機会を設けます。

プライバシーに十分配慮しつつ、具体的な状況や悩みを把握し、必要な支援を提供します。

モラハラ被害を受けた際の初期対応は、自分の安全と精神的健康を守ることを最優先に考える必要があります。

まず重要なのは、問題を一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することです。

客観的な意見を聞くことで、自分が置かれている状況を冷静に判断できるようになります。

加害者との物理的・心理的距離を取ることも重要な対策です。

職場では、可能な限り一対一での会話を避け、第三者の同席を求めるようにします。

メールやチャットでのやり取りを増やし、口頭での指示は文書で確認を取る習慣をつけます。

モラハラの証拠収集は、後の対応や法的手続きにおいて重要な役割を果たします。

日時、場所、相手、内容、目撃者の有無などを詳細に記録したメモを作成することから始めましょう。

相手が使った言葉をそのまま記録し、自分の感情や体調の変化についても記載します。

音声録音は強力な証拠になりますが、録音に際しては法的な制約があることを理解しておく必要があります。

メールやチャット、SNSでのやり取りも重要な証拠となります。

相手からの攻撃的なメッセージはスクリーンショットを撮影し、送信日時が分かるように保存します。

社内の相談窓口を活用する際は、相談の目的を明確にして臨みます。

収集した証拠を整理して持参し、時系列で説明できるよう準備しておきます。

労働基準監督署、労働局の総合労働相談コーナー、法テラスなどの公的機関では、無料で相談を受け付けています。

弁護士への相談は、法的な対応を検討している場合に特に有効です。

労働問題に詳しい弁護士を選び、証拠の評価や今後の対応策について専門的な意見を求めます。

社会保険労務士は、労働問題の専門家として、企業との交渉や労働基準監督署への申告支援などを行います。

モラハラは継続的な行為というイメージが強いものの、1回の言動であっても内容や状況によってはモラハラに該当する場合があります。

「お前は生きる価値がない」「死んでしまえ」といった極端な人格否定の発言は、たとえ1回であっても深刻な精神的ダメージを与えます。

重要なのは、1回の言動であっても、それが継続的な攻撃の始まりとなる可能性があることです。

早期の段階で適切な対応を取ることで、問題の深刻化を防ぐことができます。

職場でこうした言動を目撃したり、自分が被害を受けたりした場合は、躊躇せずに相談窓口を利用することをお勧めします。

モラハラは、見えにくく発見が遅れがちな精神的ハラスメントであり、職場の信頼関係や従業員の心身に深刻な悪影響を及ぼします。

人事労務担当者は、加害者・被害者の特徴を理解し、予防・早期発見・適切な対応まで一貫した対策を講じることが重要です。

就業規則への明記や研修、従業員サーベイ、証拠の収集支援、外部相談窓口の整備などを通じて、モラハラのない健全な職場環境づくりに取り組みましょう。

あわせて読みたい

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

経理業務におけるスキャン代行活用事例

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

オフィスステーション年末調整

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方

韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】

6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説

公開日 /-create_datetime-/