公開日 /-create_datetime-/

【育休社員の「肩代わり手当・制度」の実態調査】管理部門・士業の77.6%が業務代替に課題を感じる一方、制度・対応ありの企業は35.3%[MS-Japan調べ]

近年、男性の育休取得促進や、仕事と育児の両立支援に向けた取り組みが加速する中で、育児休業の「取得しやすさ」だけでなく、それを支える職場環境づくりにも注目が集まっています。

中でも、育休によって生じる業務の穴をどう埋めるか。いわゆる「育休フォロー・肩代わり」の仕組みや体制の整備は、企業にとって避けて通れない課題となっています。

制度化が進んでいる企業がある一方で、現場任せの対応にとどまっているケースも少なくありません。また、実際にフォローを担う社員からは、業務負担や評価・待遇への不安の声も聞かれ、見えにくい課題が潜在していることがうかがえます。

そこでマネジーでは、当サイトを利用する管理部門のビジネスパーソンを対象に、「育休フォロー・肩代わり制度」の現状や意識に関する調査を実施しました。

本記事では、その調査結果をもとに、制度の導入状況や認知度、実際の取り組み、フォロー側の意識などをご紹介します。働き方改革や人的資本経営を考えるうえでの参考として、ぜひご覧ください。

【調査概要】

調査テーマ:「育休フォロー・肩代わり制度」に関する実態調査

調査実施日:2025年6月10日~6月17日

調査方法:Webアンケート

調査対象:「マネジー」を利用する全国の管理部門・士業

有効回答数:413人

■■本リリースの転載・利用に関するお願い■■

本調査結果を掲載・利用される場合は、出典「MS-Japan調べ(https://www.manegy.com/news/detail/13246/)」と明記をお願いいたします。

管理部門のパパ育休取得率は15.3% 育休取得時の懸念点トップは「代替要員がいない」

※全回答者のうち、育休対象の男性118名の回答内訳

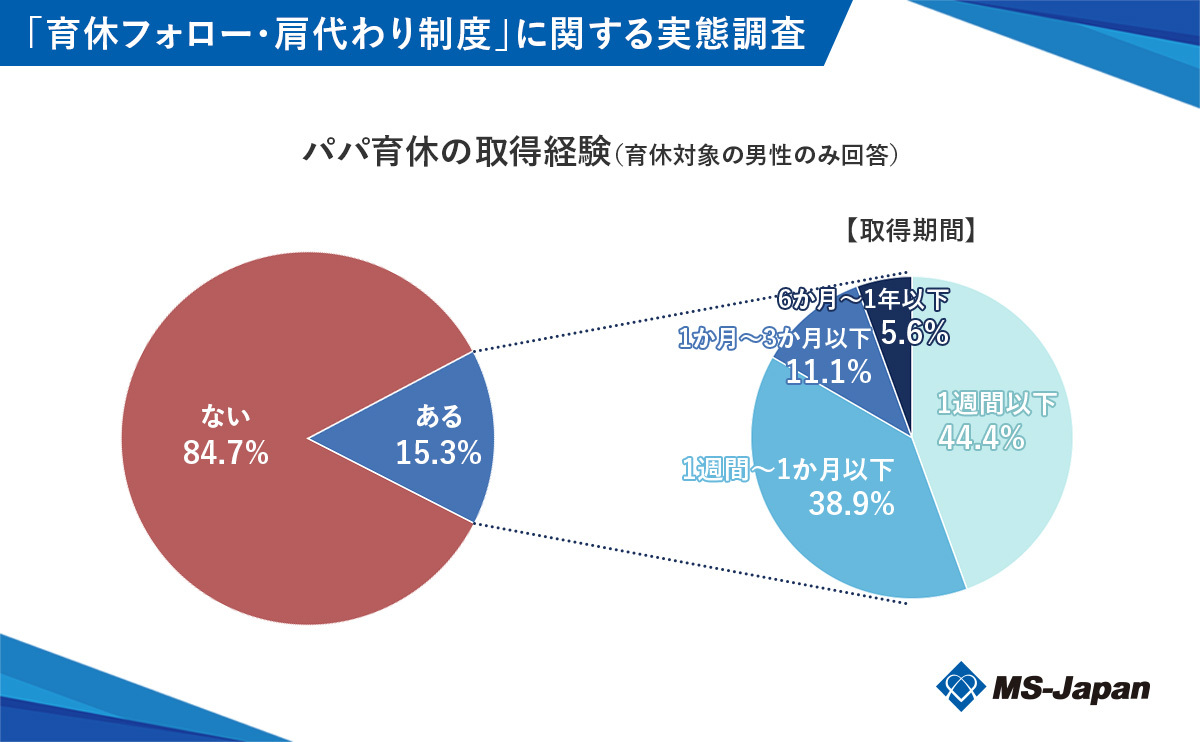

本調査では、まず育休取得の対象になったことがある男性に対し、育休の取得経験について質問しました。その結果、「取得経験がない」と回答した人は84.7%と大多数を占め、「取得経験がある」と回答した人は15.3%にとどまりました。

さらに、取得した人を対象に育休期間について尋ねたところ、「1週間以下」が44.4%、「1週間~1か月以下」が38.9%と、全体の約8割が1か月未満の短期取得であることが明らかになりました。制度上は育休の取得が可能であっても、実際には職場環境や業務の都合、周囲への遠慮などが影響し、短期間での取得にとどまっている実態がうかがえます。

※全回答者のうち、育休対象の男女138名の回答内訳

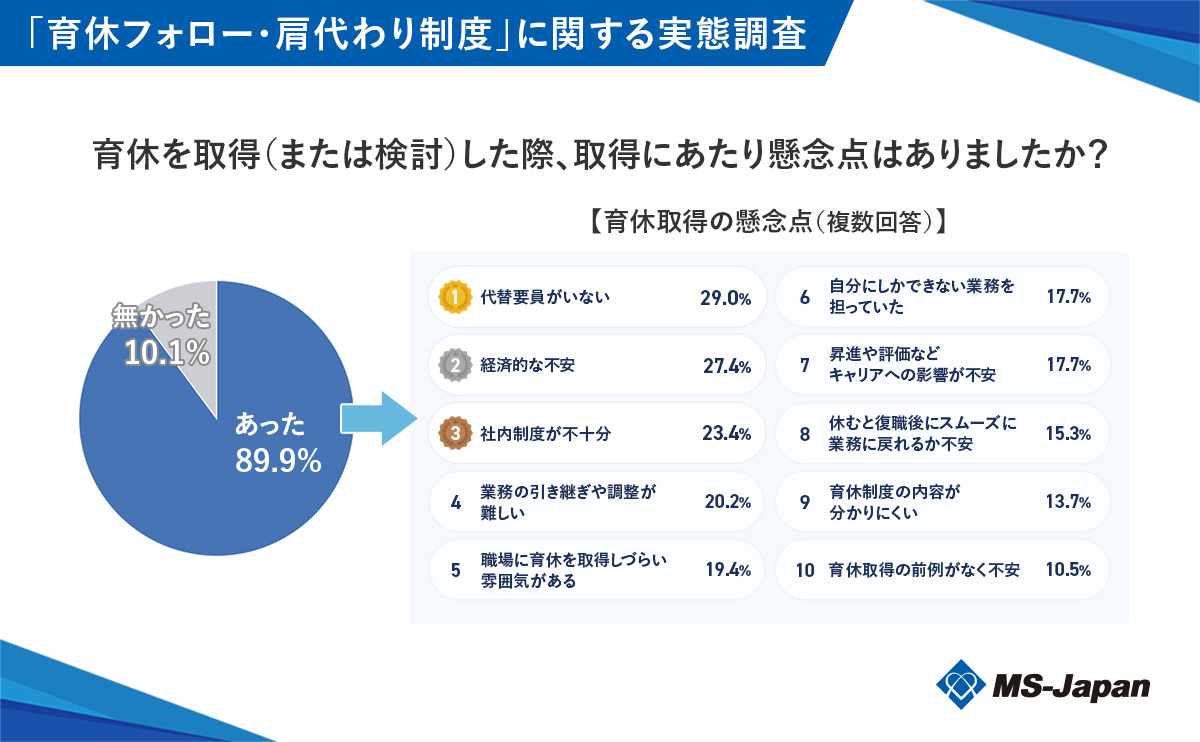

次に、育児休業を取得した人や取得を検討した人に対して、その際に懸念点があったかどうかを尋ねた結果、「懸念点があった」と回答した人は89.9%にのぼりました。

最も多く選ばれたのは「代替要員がいない」の29.0%で、業務体制に関する課題が育休取得の心理的ハードルとなっていることが分かりました。

一方で、「経済的な不安」や「社内制度が不十分」も上位に続き、育休取得の促進には、経済的課題やキャリア面での不安、制度上の課題の改善も求められていることがうかがえます。

育休・時短社員の業務代替で、77.6%が「課題を感じたことがある」と回答。最も多いのは「業務負担の増加」

※全回答者のうち、業務代替経験がある人に限定した201名の回答内訳

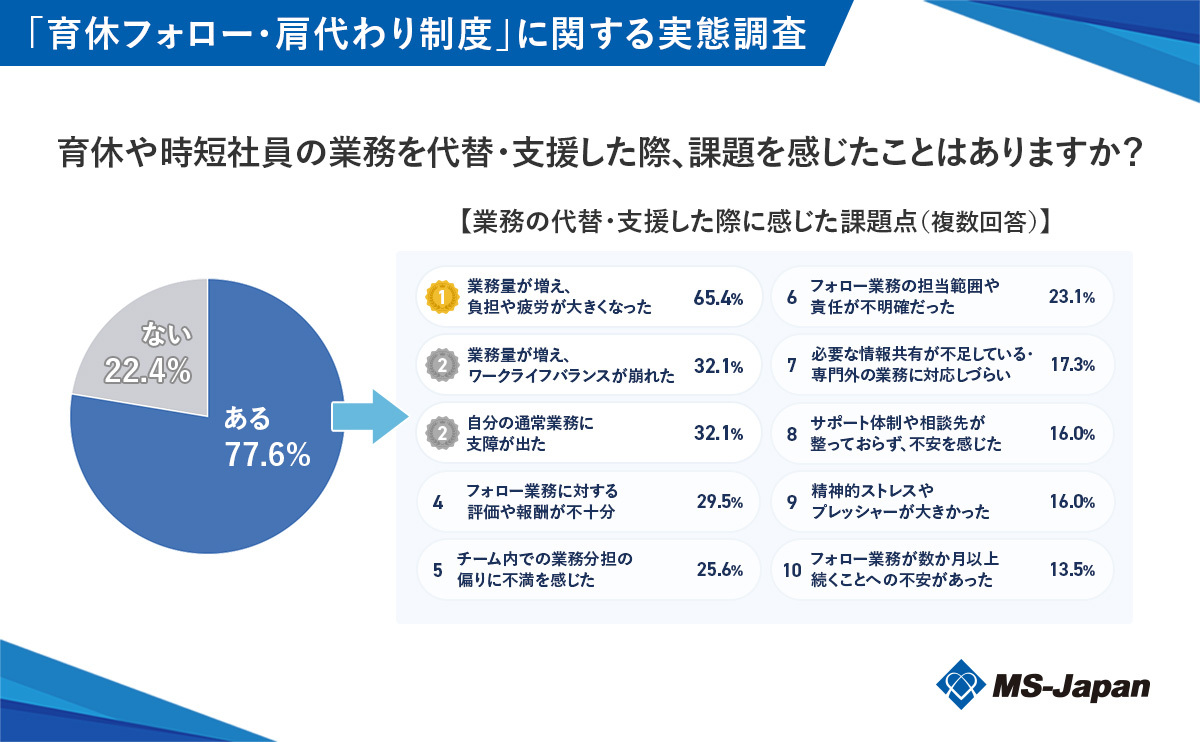

続いて、育休や時短社員の業務を代替・支援した経験がある人に課題を感じたことがあるか質問しました。その結果、77.6%が「課題を感じたことがある」と回答しており、支援する側の負担や不満が顕在化していることが明らかになりました。

また、課題を感じた点として最も多かったのは、「業務量が増え、負担や疲労が大きくなった(65.4%)」で、次いで「通常業務に支障が出た」「ワークライフバランスが崩れた」(ともに32.1%)といった回答が続き、支援によって自身の体調や働き方、成果に影響が出ている状況が浮き彫りになっています。

さらに「評価や報酬が不十分(29.5%)」、「業務分担の偏りに不満を感じた(25.6%)」といった声からは、支援の負担が個人の善意や責任感に依存している実態も見受けられました。これらの結果から、支援する側が安心して業務にあたれる環境が、十分に整っていないことがうかがえます。

育児休業フォロー制度、「知っている」人は6割 内容理解は15.7%にとどまる

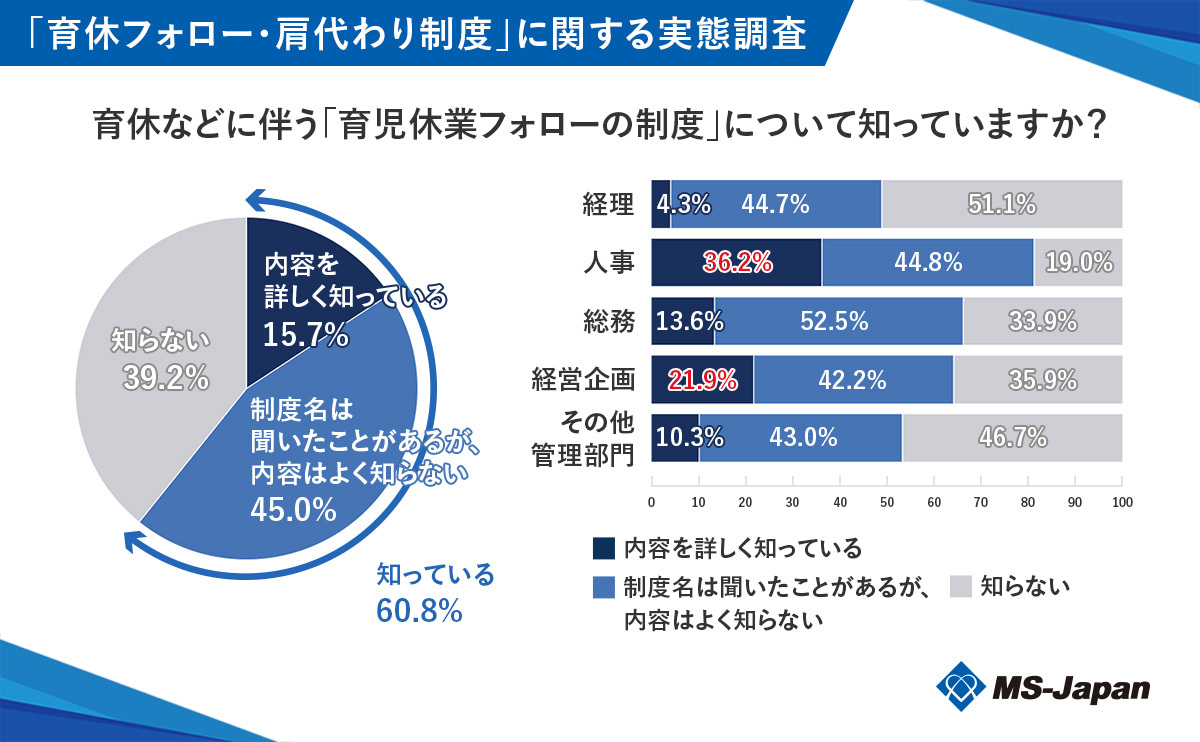

続いて、「育児休業フォローの制度」の認知度を調査しました。

その結果、「内容を詳しく知っている」と回答した人は15.7%にとどまる一方で、「制度名は聞いたことがあるが、内容はよく知らない」という回答は45.0%で、約6割が制度の存在自体は認識していることがわかりました。

ただし、「知らない」と回答した人も39.2%にのぼっており、制度の周知が十分とはいえない現状が浮き彫りとなりました。

また、管理部門の各職種別に見ると、育児休業フォロー制度に対する認知度には大きな差が見られました。特に人事(36.2%)や経営企画(21.9%)では、「内容を詳しく知っている」と回答した割合が他部門に比べて高く、制度導入を検討するような職種で理解が比較的進んでいると考えられます。

育児休業フォロー制度、「制度または実質的な対応がある」企業は35.3% 社内での導入議論も進まず

※全回答者のうち、導入状況に関する回答の不整合を除いた有効回答者391名の回答内訳

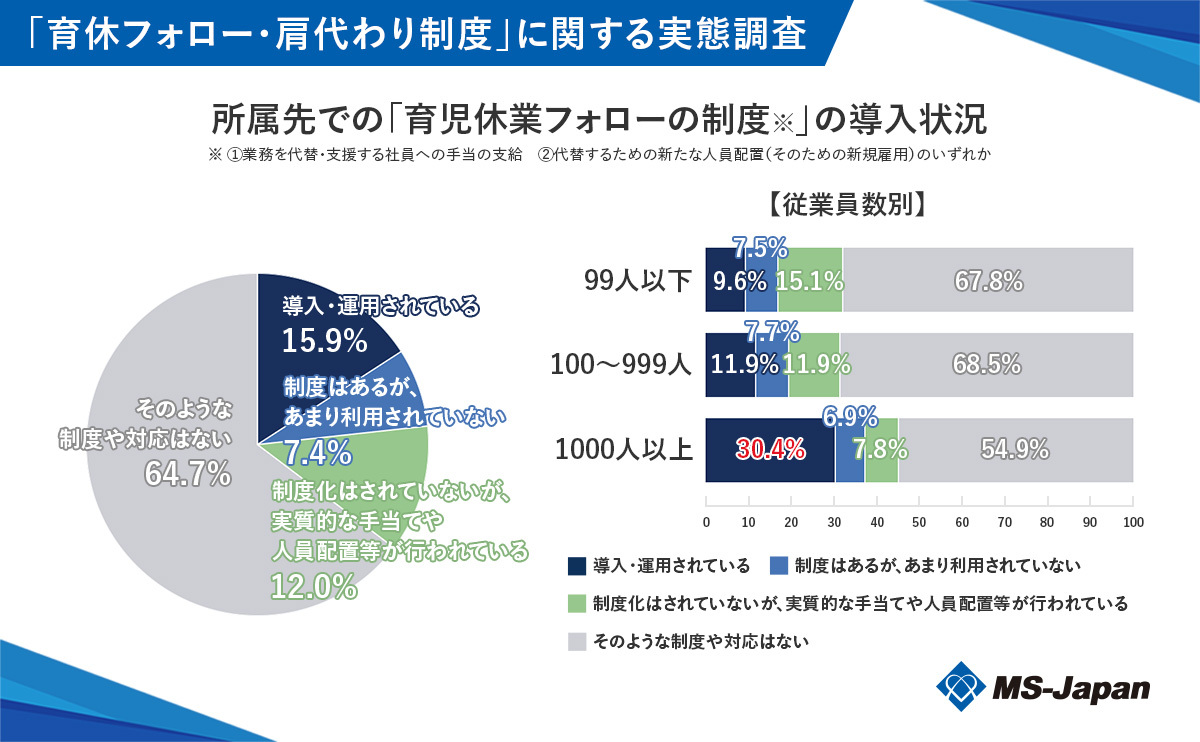

本調査では、業務を代替・支援する社員への手当の支給、もしくは代替するための新たな人員配置(そのための新規雇用)のいずれかの対応を「育児休業フォローの制度」とし対応状況を調査しました。

その結果、「制度が導入・運用されている」と回答した企業は15.9%、「制度はあるがあまり利用されていない」が7.4%で、制度が整備されている企業は合計で23.3%にとどまりました。加えて、「制度化はされていないが、実質的な対応がある」と回答した企業が12.0%あり、対応が行われている企業は全体の35.3%に上ります。

一方で、「そのような制度や対応はない」との回答も64.7%にのぼり、制度の整備や周知・活用に課題が残されていることが明らかになりました。

企業規模別で見ると、従業員1,000人以上の大企業では約半数が何らかの対応を行っており、うち30.4%が「制度として導入・運用されている」と回答。大企業では育児休業フォローに向けた制度整備や支援体制の構築が、一定程度進んでいることがわかります。

しかしながら、「制度や対応がない」と回答した企業は、大企業でも54.9%にのぼります。さらに、従業員99人以下の企業では67.8%、100~999人規模の企業では68.5%が制度や対応を実施していないと回答しており、企業全体としては育児休業フォロー制度の整備はまだ発展途上にあると言えます。

※全回答者のうち、制度未導入かつ検討状況を把握している222名の回答内訳

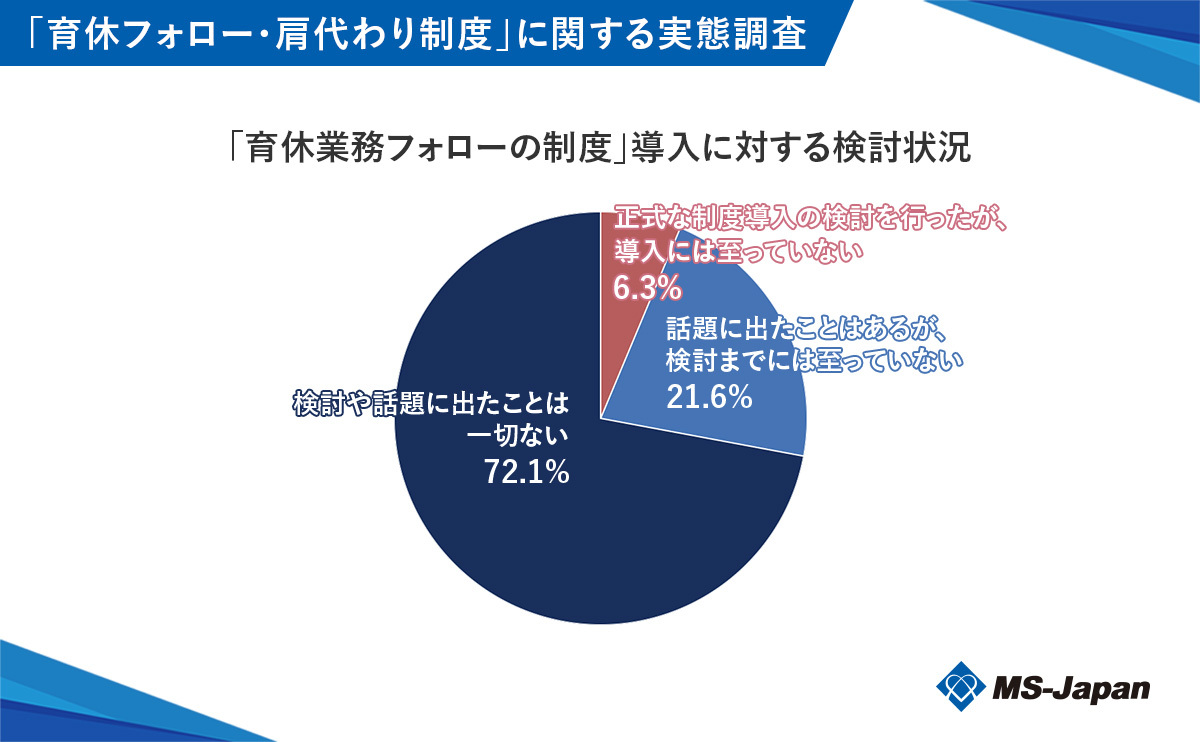

また、所属先に育児休業フォロー制度が「未導入」と回答した人を対象に、自社での制度導入に関する検討状況についても尋ねました。

その結果、「検討したことがある」企業が6.3%、「話題に出たことはあるが検討には至っていない」企業が21.6%と、制度の必要性に対する一定の関心がうかがえました。

しかしながら、「検討や話題に出たことは一切ない」が過半数の72.1%を占めており、導入に向けた議論自体が進んでいない職場が多い実態も明らかとなりました。

フォローを支える制度や取り組みの現状—「業務量調整」が36.4%で最多

※制度の存在を把握している全回答者のうち、「会社に何らかの取り組みがある」と回答した107名の内訳

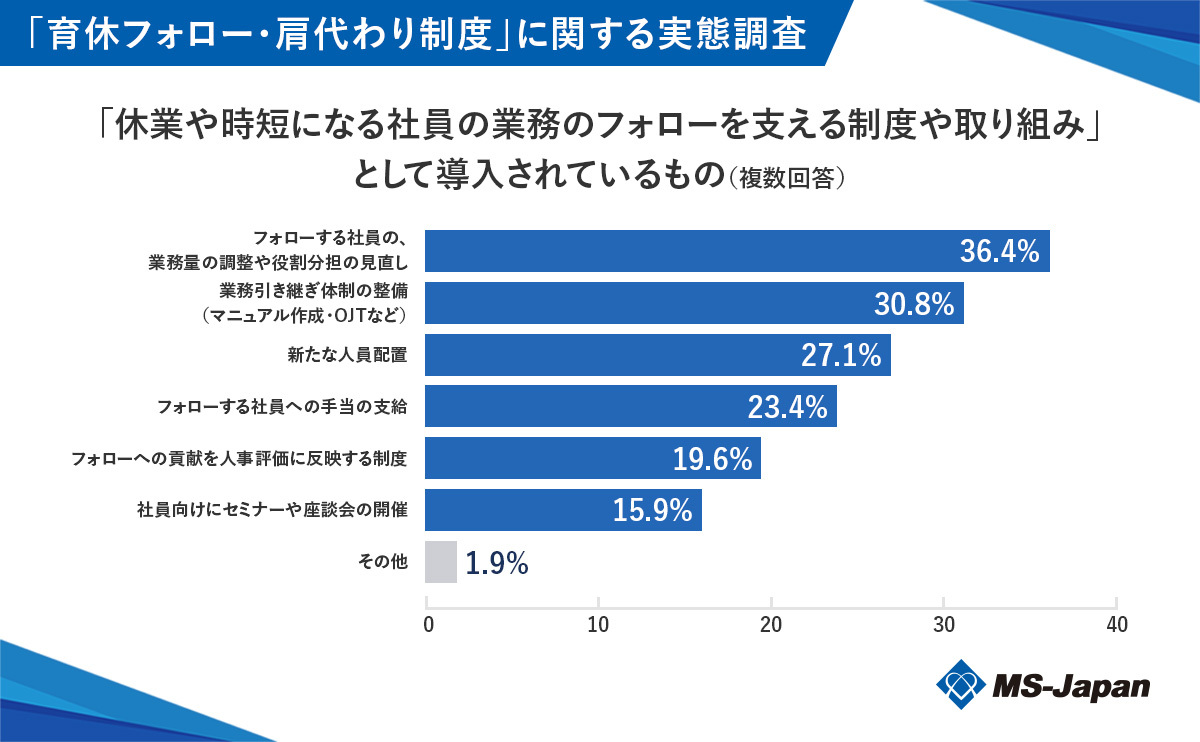

続いて、「休業や時短になる社員の業務のフォローを支える制度や取り組み」として、現在実施されているものを調査しました。

その結果、最も多かったのは「フォローする社員の業務量の調整や役割分担の見直し」で36.4%でした。次いで、「業務引き継ぎ体制の整備(30.8%)」、「新たな人員配置(27.1%)」が続き、業務量や体制の調整に関する取り組みが多く導入されていることがわかりました。

一方で、「手当の支給(23.4%)」や「フォローへの貢献を人事評価に反映する制度(19.6%)」など、実際に業務を代替した社員へ報奨を与える取り組みも導入され始めていることが明らかになりました。

フォロー支援に求められるのは「評価」と「報酬」 人事制度への反映を望む声多数

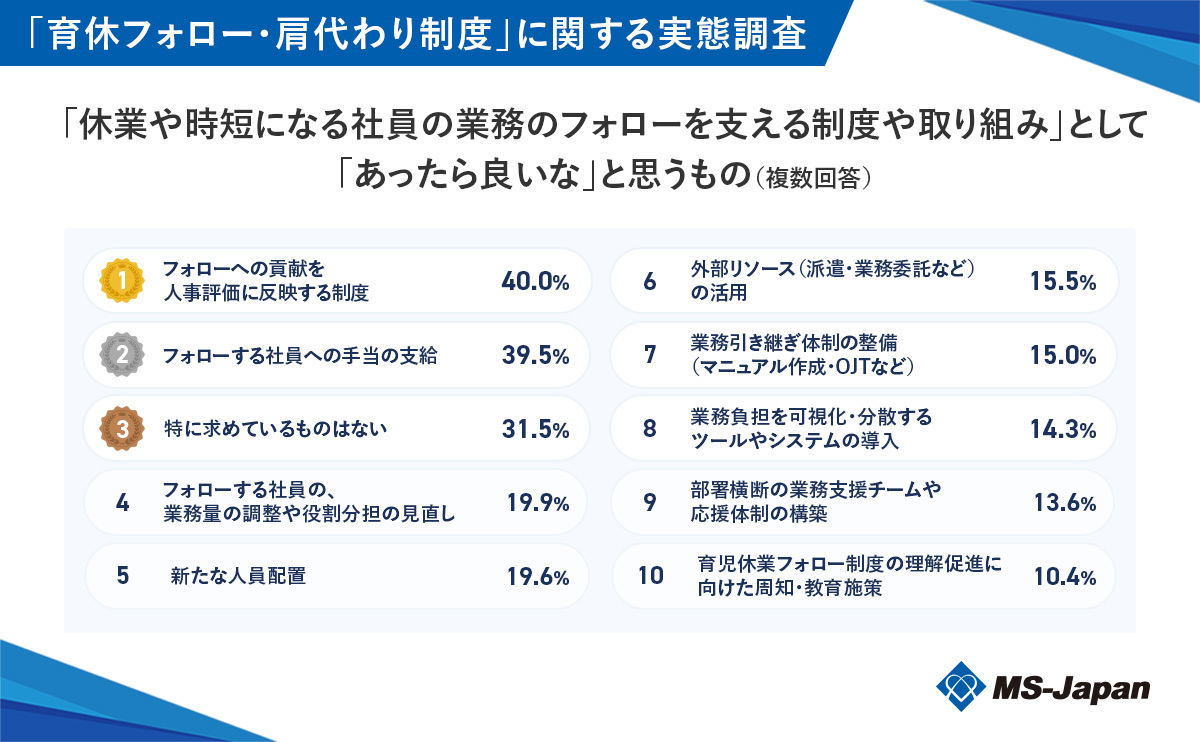

最後に、「休業や時短になる社員の業務のフォローを支える制度や取り組み」として「あったら良いな」と思うものについて質問しました。

「フォローへの貢献を人事評価に反映する制度(40.0%)」や「フォローする社員への手当の支給(39.5%)」が上位に挙がり、フォローする側の貢献に対して、正当な評価や報酬を求める声が強いことがうかがえます。

また、「業務量の調整や役割分担の見直し(19.9%)」や「新たな人員配置(19.6%)」、「業務引き継ぎ体制の整備(15.0%)」など、実務的な支援策についても2割前後の人が求めており、制度の整備だけでなく、現場での運用面に対する期待も見受けられます。一方で、「特に求めているものはない(31.5%)」という回答も一定数あり、制度の必要性に対する認識には個人差があることも示されました。

まとめ

今回の調査で、管理部門「育休フォロー・肩代わり制度」の実態について以下のことがわかりました。

- 育休取得時に懸念ありは89.9%、懸念点最多は「代替要員がいない」など制度・体制への不安

- 育休や時短社員の支援経験者の77.6%が「課題を感じたことがある」最多は“業務負担の増加”

- 育児休業フォロー制度や実質的対応がある職場は35.3%、制度導入を「検討したことがない」職場は72.1%。導入検討が進んでいない現状が浮き彫りに

- 実際に行われている取り組みは「業務量調整」(36.4%)など実務面が上位

- 今後「あったら良い」制度では「人事評価への反映」(40.0%)や「手当の支給」(39.5%)を求める声が多い

育児休業取得の広がりに伴い、「育休フォロー・肩代わり制度」への注目が高まっていますが、今回の調査では、制度の整備にはまだまだ改善の余地がある実態が明らかになりました。

全体の35.3%の企業では何らかの対応が行われている一方で、「そのような制度や対応はない」企業が64.7%を占めています。さらに導入を期待される取り組みとしては、業務体制の調整だけでなく、手当や評価を求める声が多いことがわかりました。

今後、育児休業制度の利用を促進するためには、「取得しやすい制度」だけでなく、「安心して取得できる環境づくり」や「フォロー側への配慮・支援の充実」が不可欠で、企業にとっても、職場の満足度や定着率の向上につながる重要なテーマと言えるでしょう。

本調査を実施した「MS-Japan」は、創業35年のリーディングカンパニーとして、管理部門と士業の転職に特化した転職エージェントです。

経理・人事・法務・経営企画・内部監査などの管理部門に加え、弁護士、公認会計士、税理士などの資格者の方々に対し、専門的な転職やキャリア支援を行っています。

給与や働き方、キャリアの見直しを検討される際は、各職種・資格に精通したキャリアアドバイザーへぜひご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

SOMPOホールディングス、国内社員約3万人にAIエージェントを導入。業務プロセスを再構築し、生産性向上とビジネスモデル変革を加速

ニュース -

ビジョン浸透が組織を変える

ニュース -

過去最多の6.72万件、赤字企業率は47.2% 代表者60代以上の退出が加速

ニュース -

ポジティブフィードバック/ネガティブフィードバックとは?使い分け・効果的なやり方をSBIモデルで解説

ニュース -

昼ごはんを食べない社員が増えている?仕事への影響と企業ができるランチ対策

ニュース -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

人的資本開示の動向と対策

おすすめ資料 -

海外子会社対応に強い経理人材が評価される理由|英語力と国際会計スキルを活かした経理の転職(前編)

ニュース -

40年ぶりの労働基準法“大改正”はどうなる?議論中の見直しポイントと会社実務への影響を社労士が解説

ニュース -

人手不足倒産が「年間427件」に達し、初の400件超え。建設・物流で深刻化、小規模企業を直撃する“賃上げ難型”リスク

ニュース -

2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増

ニュース -

「組織サーベイ」の結果を組織開発に活かす進め方と方法論

ニュース