公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

企業の成長や制度改正により、業務の要件が変化しているにも関わらず、「現状は滞りなく業務ができている」「乗り換えに伴う初期コストに負担を感じる」という理由で、会計ソフトの見直しを先送りにしている企業も少なくありません。

このような状況では、業務の非効率化や法改正への対応遅れ、さらにはセキュリティリスクを招くおそれがあります。

本記事では、経理担当者が押さえておくべき会計ソフトの乗り換え判断基準や移行手順、比較ポイントまでをわかりやすく解説します。

会計ソフトは日々の経理業務を支える重要なツールですが、事業や制度の変化に合わせて見直さなければ、気づかぬうちに業務の非効率化やミスの原因になっていることもあります。

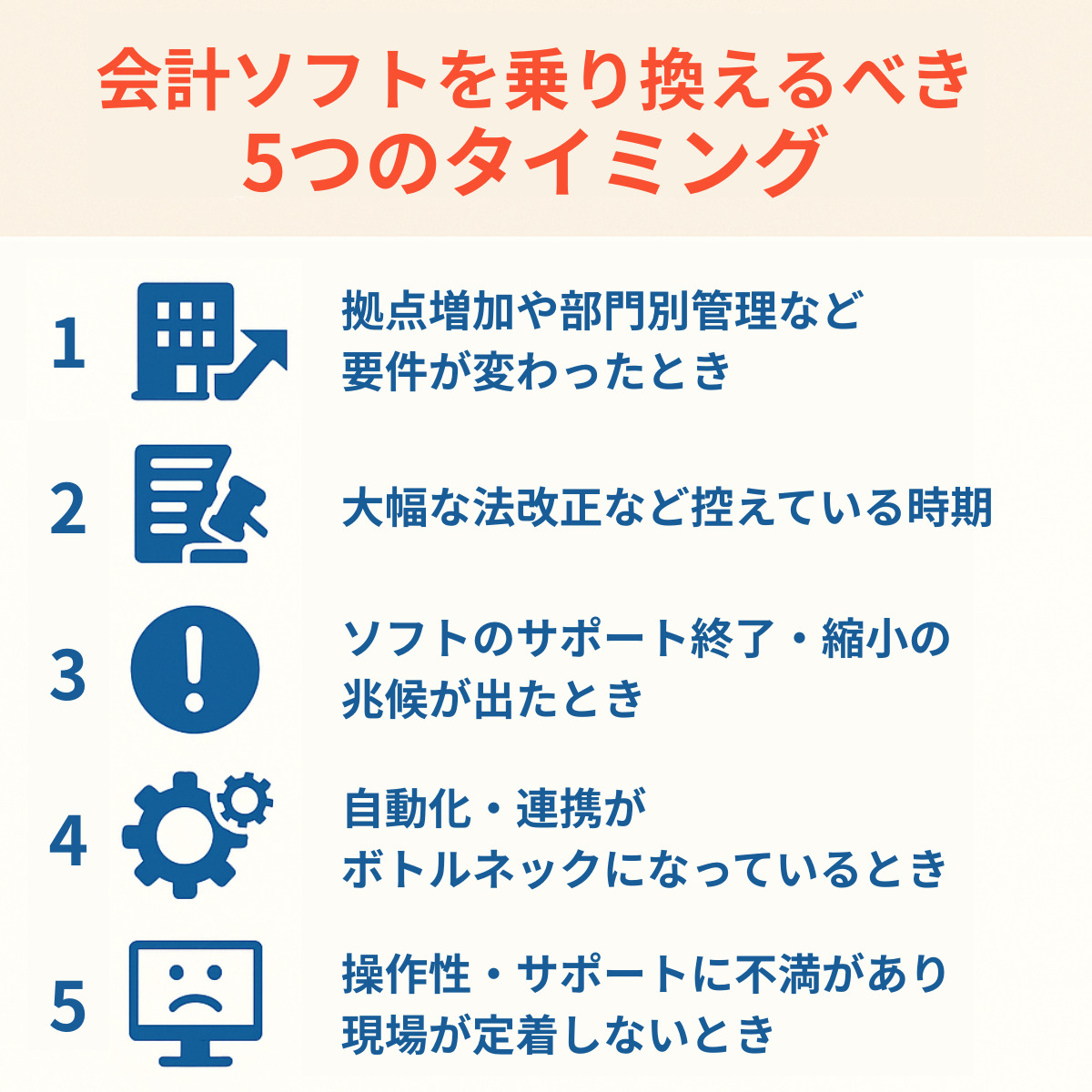

ここでは、「そろそろ乗り換えた方がいいかもしれない」と感じた経理担当者のために、見直しを検討すべき5つのタイミングを紹介します。

企業の成長に伴い、会計処理の要件は段階的に複雑化していきます。

たとえば、拠点が増えたり新しい事業部が立ち上がったりすると、部門別の損益やプロジェクト別収支を管理する必要が生じます。

従来のソフトで勘定科目や取引登録の設定が煩雑になっている場合、入力ミスや集計作業の負担が増大しがちです。

こうした状況では、部門別の管理やプロジェクト別収支分析など、管理会計機能を備えたソフトへの乗り換えが効果的です。

電子帳簿保存法やインボイス制度など、会計・税務関連の法改正は頻繁に行われています。

古いソフトでは対応が遅れたり、更新のたびに手間や費用が発生したりすることもあります。

一方、クラウド型ソフトなら自動アップデートで常に最新法令に準拠できます。

制度対応で作業負担を感じている場合は、会計ソフトの移行を検討するタイミングです。

オンプレミス(インストール)型のソフトでは、製品のライフサイクルに伴いサポートが終了するケースや追加開発が消極的になるケースがあります。

サポートやアップデートが止まると、セキュリティ更新が受けられず、他ソフトとの連携も制限され、業務の非効率化やリスク対応が不十分になる可能性があります。

メーカーから終了案内が届いた時点で、計画的な移行準備を始めることが重要です。

慌てて乗り換えると設定ミスや業務停滞を招くおそれがあります。

銀行明細やクレジットカード取引を手入力している、販売管理や給与ソフトとの連携ができないなど、「二重入力」は経理業務の大きな負担です。

最新のクラウド会計ソフトでは、銀行APIや他システムとの自動連携機能が標準搭載され、取引登録や仕訳作成を自動化できます。

入力作業が多いと感じたら、連携重視のソフトへ移行する好機です。

日常的に使う会計ソフトは、操作性が悪いだけで生産性が下がります。

画面が見づらい、手順が複雑、エラーメッセージが分かりづらいなどの不満が現場に蓄積すると、ミスやモチベーション低下につながります。

また、サポート対応が遅い・説明が不十分といった問題も見逃せません。

会計ソフトの乗り換えは、業務を効率化する大きなチャンスである一方で、導入や移行の負担が想定以上に大きくなることもあります。

まずは、会計ソフトの乗り換えに伴うメリットとデメリットを事前に理解しておきましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・業務効率の改善 ・法令改正への確実な対応 ・アクセシビリティとセキュリティの向上 |

・初期コストと移行負荷 ・データ引継ぎに関する問題 ・一時的な作業効率の低下(導入直後) |

特に、データ移行や操作トレーニングなどの負担は軽視されがちですが、実務に大きな影響を与える要素です。

導入効果ばかりに目を向けず、運用開始までの負担も含めて検討することが大切です。

会計ソフトを乗り換える際は、事前の準備が何よりも大切です。

準備から運用開始までの流れを把握しておくことで、移行時のトラブルや業務停滞を防ぐことができます。

まずは、今使っている会計ソフトの課題や、今後の事業計画を踏まえて必要な機能を整理しましょう。

比較の際は、スペックだけでなく無料トライアルを活用し、実際の操作感を確認することが大切です。

現場の経理担当者にも触ってもらうことで、導入後のギャップを防げます。

料金は初期費用や月額費用に加え、オプション機能を含めた総コストで比較するのがおすすめです。

移行先ソフトが決まったら、現行ソフトのデータを整理します。

エクスポート可能な項目(仕訳、勘定科目、取引先など)を確認し、形式の違いをチェックします。

必要に応じて勘定科目や部門コードの対応表を作成するとスムーズです。

移行範囲は直近1〜3年分を目安に絞り、過去のデータは総勘定元帳や決算書などをPDFで保管しておきましょう。

準備したデータを新ソフトにインポートし、帳票を出力して数値を照合します。

不一致がある場合は、勘定科目の紐づけや税区分の設定を見直してください。

移行ツールやベンダーのサポートを活用すれば、作業負担を大きく減らせます。

データ移行後もしばらくは旧ソフトを並行運用しましょう。

新しいソフトで問題がないか確認しながら、試算表や仕訳を照合します。

旧ソフトを併用しておけば、万一のトラブル時もデータを参照できるため安心です。

目安として、四半期決算を1サイクル回すまでは併用がおすすめです。

クラウド型や中小企業向けなど、会計ソフトの選択肢は年々増えています。

知名度や評判だけで判断すると、自社の業務フローや体制に合わない場合もあります。

乗り換えを検討する際は、目的や要件に応じて複数の製品を比較し、最適なソフトを選ぶことが重要です。

会計ソフトとしての基本的な機能に大きな違いはありませんが、仕訳入力画面の操作性や検索のしやすさは製品によって異なります。

過去の仕訳をコピーできるか、ミスを防ぐチェック機能があるかなど、実際に操作して確認しましょう。

また、決算書以外に部門別損益や推移表など、経営管理に必要な帳票を出力できるかも重要です。

現在使用している会計ソフトからのデータをどこまで移行できるか、インポート機能や移行支援サービスの内容を確認しましょう。

勘定科目の自動マッピング機能やデータ形式の互換性など、サポート範囲の充実度を比較することが大切です。

クラウド会計ソフトの料金は基本的に月額制または年額制ですが、ユーザー数や使用する機能によって金額が変動するため、将来的な事業規模も考慮した長期的な試算が必要です。

追加ユーザーの料金設定も確認し、税理士との共同利用を想定した場合のコストなども把握しておきます。

販売管理、給与計算、経費精算など、会計ソフト以外のシステムとの連携性は業務効率に直結します。

自社で使用している他のシステムとAPI連携が可能か、データの受け渡しがスムーズに行えるかを詳細に確認します。

銀行やクレジットカードとの自動連携機能も重要で、対応している金融機関の数、明細取得の頻度、自動仕訳のルール設定の柔軟性などを比較します。

導入時のサポートだけでなく、日常的な運用段階でのサポート体制も製品選定の重要な要素です。

電話、メール、チャットなど、どのようなチャネルでサポートを受けられるか、対応時間、追加費用の有無などを確認します。

Manegyでは、管理部門の生産性向上と法令対応を両立できる“実務に強い会計ソフト”を紹介しています。

特に近年は、クラウド型会計ソフトが主流です。

自動仕訳や銀行API連携、インボイス制度・電子帳簿保存法への対応など、日々の業務を効率化しつつ最新の法令にもスムーズに追随できる点がおすすめです。

また、経営分析レポートや部門別損益などの管理会計機能を備えた製品も増えており、経理担当者だけでなく経営層の意思決定にも役立つソリューションが登場しています。

Manegyでは、こうした会計ソフトを機能・価格・サポート体制・連携性といった観点から比較できるようにまとめています。

「今のソフトが古くなってきた」「乗り換え先を探している」という方は、ぜひ以下の一覧ページをご覧ください。

最適な時期は事業年度の開始時です。

年度途中での移行は新旧両方のソフトで期中データを管理する必要があり、決算作業が煩雑になります。

ただし、法改正への対応が必要な場合や緊急の事情がある場合は、四半期の区切りや月初など、できるだけキリの良いタイミングを選択します。

移行準備には最低でも1~2ヶ月は必要なので、余裕を持った計画立案が重要です。

まず自社の業種、事業規模、必要な機能を明確にした要件定義を行います。

その後、無料トライアルを活用して実際の操作感を確認し、仕訳入力のしやすさ、帳票の種類、他システムとの連携などを重点的に評価します。

料金については初期費用だけでなく長期的なコストを試算し、顧問税理士がいる場合は税理士の意見も参考にして最終決定を行います。

会計ソフトの乗り換えは、単なるシステム変更ではなく、経理業務の効率化と法令対応力を高める重要な経営判断です。

現行ソフトの課題を洗い出し、自社の業務フロー・成長フェーズ・法改正対応などを踏まえて最適な製品を選ぶことが成功の鍵となります。

Manegyでは、最新の会計ソフトを機能・価格・サポート体制・連携性といった観点から比較できるように整理しています。

「今のソフトが使いづらい」「クラウド型に乗り換えたい」と感じている方は、ぜひ下記ページで最適な会計ソフトを見つけてください。

Manegyのオススメ記事

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

公開日 /-create_datetime-/