公開日 /-create_datetime-/

2019年卒の新入社員がすでに31%も辞めている!?早期離職を防ぐために企業が行うべき対策とは?

本年度卒の新入社員が入社してから5か月近く経過するが、半年を待たずに離職しているケースが見られる。特に多くの離職者が出る時期のひとつが、夏休み明けの8月だ。マネジーを利用されている皆さんの職場では如何だっただろうか?

今回は、新入社員の早期離職の原因と、離職を未然に防ぐ対策について考えてみた。

夏休み後は要注意! 新入社員が狙う「辞め時」の時期。

今年の夏季休暇は最大で9連休と長期間であったため、連休前のペースに戻せない人も多いだろう。今年採用されたばかりの新卒社員であればなおさらである。

新卒採用の社員が退職しやすくなる時期は「2月」と「8月」に集中すると言われている。2月は正月休み、8月は夏休みと、長期休暇を過ごした後には仕事をする気力が沸かなくなり、退職してしまうケースが多い。また、3月と9月は全体的に求人が増加するので、その前月は「辞め時」なのだ。

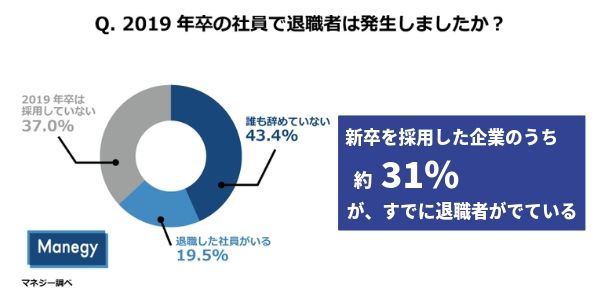

2019年7月にManegy編集部が行った読者アンケートによると、以下の結果が出た。

7月の時点で2019年卒の社員の退職数は全体の「約19.5%」となり、新卒社員を採用した企業のうち実に31%もの企業で新卒社員が退職したという結果となった。

新入社員を迎える事は企業にとって時間とコストがかかるため、できる限り退職者は減らしたいものである。

では、新入社員の退職理由とその原因について焦点を当ててみよう。

新卒社員の職場での悩み

退職者の退職理由は、退職者本人の理由と企業側の理由に二分される。

学生気分が抜けず、社会人としての生活に馴染めずに退職する人も少なくない。思い描いていた理想の社会人像とは異なり、「想像していたよりも『仕事をする事』がつまらない」や、「そもそも仕事をしたくない」という理由も多くみられる。

企業側の理由としては、仕事量の多さや待遇の違いなどが挙げられる。入社前に聞かされていた条件と異なる仕事内容が頻繁に生じた場合、企業に対して不信感を抱いてしまう。

次いで多い意見は「人間関係、社風が合わない」というもの。研修中に上司から放置されてしまったり、パワハラとも取れる暴言を吐く上司がいたり、女性蔑視発言をする企業など、明らかに企業側に問題がある場合も多い。また、社風にどうしても馴染めず、ストレスになり退職してしまう場合も多くみられる。

新卒社員早期退職時の企業側のデメリット

一昔前までは平均で一人当たり30万円程度と言われていた新卒採用のコストも年々上がっているという声を耳にする。また、多くの新卒社員は即戦力にはならず、企業に利益を与えるにはある程度の時期が必要だ。採用時はもちろん、入社後の育成のコストもすべて無駄になってしまうため、新入社員が早期退職してしまう事は企業側にとってデメリットしかない。

新たな補充人材を採用する手間と費用を考えると、企業側としてはなるべく離職者を最小限に留める対策が必要である。

企業がどのように新卒者をフォローするか?

早期退職者の退職理由で最も多い理由が「仕事が自分に合わなかった」というものである。入社前に書面や口頭で説明を受けた内容と実務が全く異なるケースは稀だが、こうした理由が一位になる最大の理由は、口頭だけでは実務全てを説明しきれていないからだろう。

そのような仕事内容のミスマッチを防ぐための手段の一つにインターンシップの導入があげられる。実際に職場に身を置く事で企業の雰囲気に触れ、なおかつ直に仕事に触れる事で仕事内容の相違を未然に防ぐ事が可能となる。

これまで学生であった新卒社員が社会人生活に慣れるためには、ある程度長い時間が必要だ。

今まで学校で勉強に費やしてきた時間よりも長時間職場で過ごし、仕事をし続けなければならない。学生の頃とは生活サイクルも変化するため、半年近く経つ今でも馴染めずにいる新入社員もいるだろう。

また、同年代であった学生時代の仲間とは異なり、自分の両親ほど歳の離れた上司やこれまで知り合った事のない同僚との関係性に戸惑い、ストレスを感じる社員も多い。

企業側は、従業員のメンタルヘルスも含め、定期的な健康管理を行い、快適な社会人生活を送れるようケアする事も大切である。

まとめ

離職希望者が目立つようになった場合は、その原因を特定し早期に対策を打つことが大切だ。対応が可能なところから迅速に改善する事で未然に離職を回避しやすくなる。

とはいえ、一番の対策は新卒社員と密にコミュニケーションをとることだ。まだ学生気分が抜けきれずにいる新入社員に対しては、綿密に意思疎通をし、少しずつ「会社」の文化を浸透させ、長く働けるような環境づくりを心がけよう。

関連記事:新卒社員の職場での戸惑いや悩みごととは?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割

ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】

ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

ニュース -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ

ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策

ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは

ニュース