公開日 /-create_datetime-/

あなたは自社の有休取得率をご存知ですか?

「日本の企業は有休取得率が低い」と言われていますが、実際の平均値をはじめ、自分が働く環境はどうなのかを把握することは大切です。なぜなら、労働者の有休に対する意識が、有休取得率のアップに大きく関わるからです。

2018年に働き方改革関連法が成立し、翌2019年4月には全企業に「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。

本記事では、有休取得率に関する労働者の意識調査の結果をご報告しつつ、有休を取りづらい現状と有休取得義務化の対策についてご紹介します。

従業員も有休に対して意識が低い?

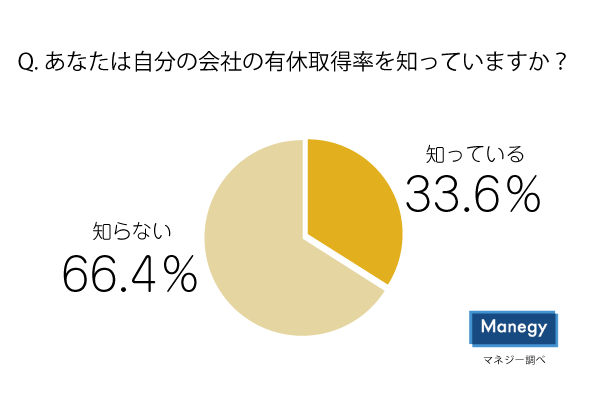

マネジーでは2019年6月、読者の皆さんを対象に、自社の有休取得率について問うアンケートを取りました。以下はその結果です。

Q.「あなたは自分の会社の有休取得率を知っていますか?」

・知っている…33.62%

・知らない…66.38%

上記のとおり、有休取得率を把握しているのは3割程度という寂しい数字に。このアンケート結果から、多くの企業で有休取得率を開示していない、もしくは、開示されていても従業員に周知されていないことが推測できます。

有休取得率の開示は義務?

では、企業には有休取得率の開示は義務付けられているのでしょうか?

実は、2019年現在では開示は必ずしも求められていません。しかし、厚生労働省では労働者の働きやすさを測る指標として、有休取得率を含む複数の情報開示を、2020年度から企業に義務付けました。

具体的には、労働者が301人以上いる事業主は、「女性労働者の割合」「男女別の育児休業取得率」「一月当たりの平均残業時間」など、下記14項目の中から計2項目以上を公表する必要があります(現行は1項目以上)。その14項目の中に、有休取得率があるのです。

そのため、労働者は自社が“休みやすい会社か”を知る機会が増えます。

【情報公表14項目】

① 職業生活に関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

② 職業生活と家庭生活との両立

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率

・労働者の一月当たりの平均残業時間・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間・有給休暇取得率

有休取得率の平均は何%?

厚生労働省が公表した「平成30年就労条件総合調査の概況」を参照すると、2017年度の年次有給休暇日数の取得率は全体で51.1%です。

企業規模別にみると、従業員が“1,000人以上”の大企業が取得率58.4%、“30~99人”の中小企業は同44.3%。また、産業別でみると、最も高いのは“電気・ガス・熱供給・水道業”などインフラ企業の72.9%で、低いのは“宿泊業・飲食サービス業”の32.5%と、2倍以上の差があります。

このデータから、労働環境が整っている大企業やインフラ企業は有休が取りやすく、人材不足や年間休日総数の少なさが際立つ中小企業や業界は有休を取りづらいのが、改めてわかります。

有休を取れない理由は?

日本はなぜ、有休を取りにくいのでしょうか?

厚生労働省が調査した「平成30年度働き方・休み方改革の取組及び仕事と生活の調和の実現に関する調査研究労働者アンケート」を参照すると、働く人が有休取得をためらう理由のTOP5は以下のとおりです。

①みんなに迷惑がかかると感じるから…62.6%

②後で多忙になるから…43.2%

③職場の雰囲気が取得しづらいから…28.4%

④上司がいい顔をしないから…22.5%

⑤昇格や査定に影響があるから…15.1%

※複数回答

この結果をみると、仕事が忙しく、有休取得に対してけん制したり遠慮したりする“余裕のない”職場環境が見えてくるでしょう。企業側が有休取得を認めないというより、従業員一人ひとりの意識が影響されています。

しかし逆に言うと、環境が改善されれば従業者の有休に対する意識が高まり、ためらわずに休めるようになるはずです。その環境改善の施策が、記事の冒頭で触れた「年5日の年次有給休暇の確実な取得」です。

有休取得義務化で取得率は変わる?

前述のとおり、現在すべての企業に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。これは、年10日以上の有休が与えられる労働者(管理監督者を含む)に対して、有休の年5日分については、労働者に時季を指定して取得させるように決められた定めです。

企業の管理部門がすべきことは、有休を取りやすい環境改善を促進すること。社内制度を整え、有休が業務に支障をきたさない体制にすることで、従業員は休むことに罪悪感や遠慮がなくなります。

なお、厚生労働省では年5日の確実な取得のために、下記の方法を推奨しています。

・基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する

有休を多く取得する最も効果的な方法は、計画表を作ってあらかじめ休む予定を明らかにしておくことです。

全従業員が年度別・四半期別・月別などの期間で、各自の有休をいつ取るかを明らかにする“計画表”を作成・提出すれば、職場内で業務を調整しやすくなります。

なお、計画表は提出する基準日を全従業員でなるべく同じタイミングでそろえると、業務を調整しやすくなるでしょう。

・企業(使用者)から時季指定を行う

企業は年5日の有休について、取得時季を指定して与える必要があります。

基準日から一定期間が過ぎたタイミングで、有休取得日数(請求を含む)が5日未満の労働者に、企業から従業員に有休の時季指定をします。

・有休の計画的付与制度(計画年休)を活用する

前もって計画的に休暇取得日を割り振ることで、従業員が気兼ねなく休める方法です。付与された有休から5日分を除いた残りの日数を、計画的付与の対象にします。

例えば、夏休みや年末年始に計画年休を組み合わせて大型連休にする、飛び石休日の合間に計画年休を入れて連休にするなど、より有意義に休暇を過ごしやすくできます。

ただし、年5日取得の義務にとらわれるあまり、本末転倒になることも。

つい最近も、ドトールコーヒーが今年度(2019年度)から本社の年間休日を119日に定めたことが話題となりました。同社は従来、土日祝日が公休日でしたが、今年から一部の祝日が出勤日となり、その日を「有給奨励日」にしています。本件は違法ではありませんが、厚生労働省は「法定休日以外を労働日という扱いにして有給を取得させるのは望ましくない」とコメント。有休取得を“水増し”させることになり、従業員にとっては不利益になる可能性が高いからです。

有休取得義務化が形式的なものにならないように、企業は改善を図るべきでしょう。

まとめ

有休取得率を上げるためには、まず全従業員の意識を変えることが必要です。そのためにも、企業は積極的に最新の有休取得率を開示し、先でご紹介したような制度に整えることが望ましいでしょう。従業員が休むのを“ためらわない”環境にすることが、管理部門には求められています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

ニュース -

新リース会計適用時の科目設定

ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

ニュース -

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

おすすめ資料 -

令和7年度 税制改正のポイント

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続

ニュース -

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)

ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

ニュース -

お金の回収を頑張らない時代へ!DXで変わる管理と回収の新常識【セッション紹介】

ニュース -

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応

ニュース