公開日 /-create_datetime-/

日本企業の経営トップの役職として、「社長」と「会長」があります。一般社員にとっては雲の上のような存在でもあるため、「実際のところ、両者にどのような違いがあるのかよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、社長と会長とはどのような役職なのか、どちらの方が地位は高いのか、法的にどのように位置付けられているのか、について解説します。

ギフト券が貰える!

新年度に向けた管理部門の情報収集キャンペーンのお知らせ

社長とは?会社経営の責任者

会社の実質的なトップ・代表者として、業務執行の指揮を執る役職が社長です。各企業の職制における典型的な出世コースは、「一般社員」→課長や部長などの「役付社員」→「取締役」→「常務取締役」→「専務取締役」→「社長(代表取締役)」という道筋をたどります。社内規定に基づいて規定される役職名であるため、呼称を使うことには法的制限は何もありません。

経営トップである社長には、会社全体の進むべき方向性を設定することが求められます。つまり、企業が保有するヒト、モノ、カネ、情報などの内部経営資源を、市場や経済状況などの外部環境にマッチさせながら配分していく「経営戦略」を打ち出す必要があるわけです。自分一人で決定するのではなく、各部門の責任者・取締役や経営コンサルタントなどから適宜助言をもらう必要もあります。また、実際の日常的な業務そのものは一般社員が日々行いますが、業務の仕組みそのものを効率化、合理化するよう改変する、社員を適材適所に配置できる体制づくりといったマクロ的な業務は、社長がリーダーシップを発揮して対応しなければなりません。

会長は名誉職で、対外的な活動を行う

一方、同じく経営トップの役職として知られているのが「会長」職です。会長も社長と同じく職制の中に置かれている地位で、社長の上位に置かれています。会長は社長を退いた人の名誉職として位置付けられていることが多く、自分の後任となった社長への相談役を務める業務を行うのが一般的です。

また、会社経営に集中する社長とは異なり、会長は対外的な活動を多く行う傾向もあります。例えば、各企業は事業展開を行っている分野の団体や組織(経団連や日本商工会議所、あるいは「日本パン工業会」や「日本冷凍食品協会」などの業界団体)に関連する活動などです。会社の利益に直接結びつかないものの、業界全体の発展に貢献し、ひいては自社の成長に寄与するという点で会社に貢献していると言えます。これら団体・組織の会議には普段忙しい社長は参加が難しいので、会社でトップの地位にありながら比較的手が空いている会長が参加することが多いのです。

社長と会長はどちらの方が地位は高いのか?

会長がいる会社では、社長の上位職として会長が設置されていることが多いので、その場合は会長の方が地位は上と言えます。中小規模の企業だと、創業者である社長が退いて会長職となり、変わって息子が社長として会社のかじ取りをするケースが多いです。その場合、会長となった創業者は社長時代に引き続き大きな決定権を維持し続ける場合があります。また、傘下の企業を多く持つ大企業の場合、子会社ごとに社長がいて、グループ企業全体を取りまとめる存在として会長が位置付けられていることも少なくありません。

しかし、会社の中には、経営に関する決定や業務遂行はあくまで社長が行い、会長はただの名誉職として扱われている企業もあります。どちらの地位がより高いのかは一律に論じられない面があると言えるでしょう。

法的な裏付けがあるのは「代表取締役」のみ

会社法においては、株式会社には業務執行に関わる意思決定や監督を行う「取締役」、会計処理を行う「会計参与」、業務や会計を監査する「監査役」の設置が義務付けられています。業務執行をつかさどる取締役は、株主総会において選任され、この取締役を代表するのが「代表取締役」です。つまり、法制度上では代表取締役が、会社においてもっとも権限を保有している存在として位置付けられています。

一方、「社長」や「会長」は会社の職制において位置付けられているに過ぎないので、その地位や名称自体には法的根拠はありません。そのため、通常は職制上のトップである「社長」や「会長」と、法制度上において会社のトップであることを示す「代表取締役」を合わせて「代表取締役社長」や「代表取締役会長」と呼称することが多いです。

まとめ

社長は会社内の監督や業務執行の責任者としての役割を果たす役職であり、一方会長は名誉職として性格を強く持つ役職です。ただ、名誉職と言っても、会長が実質上、会社のかじ取りをしているケースもあります。

社長と会長という肩書は会社が定めている呼称に過ぎず、法律的に規定されているわけではありません(会社法上の規定があるのは取締役、代表取締役のみ)。どのような役割、責任を果たしているのかは企業ごとに異なるため、会社内の実情は個別に把握していく必要があると言えます。

■関連記事

日本企業の役員報酬は平均でいくら!?

意外にも社長さんの好きな洋服は「ユニクロ」!

日本企業の社長をはじめとする役員の年間報酬額はいくらなのか?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

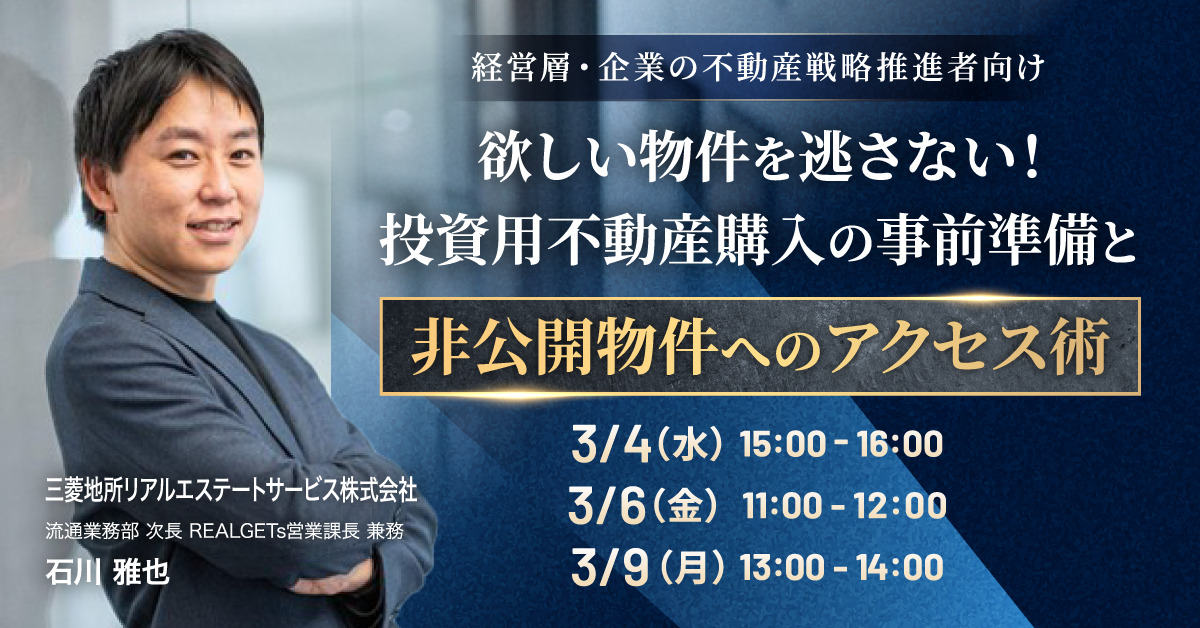

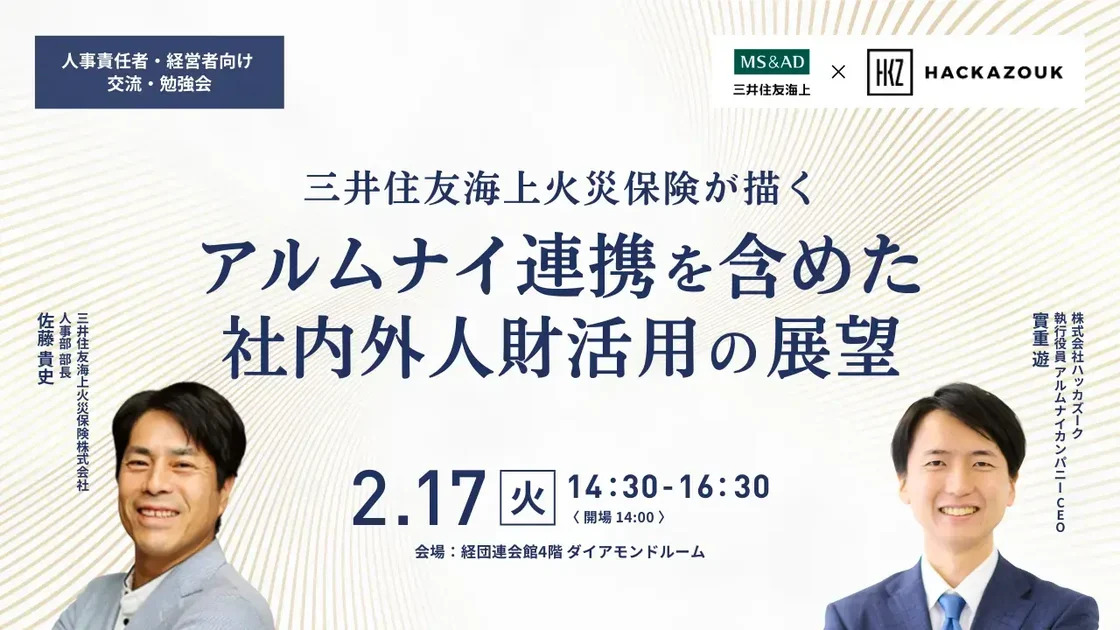

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計

ニュース -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割

ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】

ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう

ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方

ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ

ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

ニュース