公開日 /-create_datetime-/

消費税が10%に引き上げられたことに伴い、キャッシュレス決済をした消費者に購買金額の最大5%が還元される「キャッシュレス・消費者還元事業」が、2019年10月1日にスタートしました。増税後に予想される消費の落ち込みを防ぐと共に、キャッシュレス化を促進することで生産性および消費者の利便性が向上することを目的とする制度で、還元対象となる期間は2020年6月30日までの9ヶ月間となっています。

この制度をきっかけに、政府は2025年までにキャッシュレス比率を現状の2割から4割まで高めることを目標としています。しかし、もともと「現金大国」である日本では、今回導入された期間限定の制度が文字通り一時的なブームに終わり、本格的な普及にはつながらないのではないかと疑問視する声も上がっています。

今回の記事では、日本におけるキャッシュレスの歴史に焦点をあて、我が国でキャッシュレス文化がどのように発展してきたのかについて解説します。

古くから慣習として存在した月賦販売方式

日本では、19世紀後半頃から、月払いの分割決済により商品を販売する「月賦販売」が、当時の百貨店を中心に行われていました。この月賦販売を、信用形態の一つである消費者信用に発展させたのが信販会社です。

日本初の信販会社「日本信用販売株式会社(後の日本信販)」が1951年に設立され、不特定多数の消費者に信用を供与するための債権買取業務を1963年から開始しました。ショッピングクレジットと名付けられたこのシステムが、日本における個別割賦購入あっせんの始まりであるとされています。

クレジットカードの登場と普及

時を同じくして、1960年12月に設立された日本ダイナースクラブが、日本で初めての多目的クレジットカードを発行しました。直後の1961年1月には、三和銀行と日本信販の折半出資により、後のJCBである日本クレジットビューローが設立されています。

この頃から、消費支出の対象が、長期にわたり使用される耐久消費財から、非耐久消費財やサービスの分野へと広がりを見せ始め、消費者信用も用途を自由に決定できるクレジットカードや個人貸付へと広がっていきました。また、クレジットカードの利用上限も上がっていったため、日本においてクレジットカードの利用者が増えていったのです。現在においても、日本におけるキャッシュレス化の推進要因として、クレジットカードが最も大きな割合を占めています。

日本でクレジットカードの利用が広がるに際し特徴的だったのは、クレジットカードの利用代金を銀行引き落としにより支払うシステムが定着していったことです。この背景には、日本の金融システムそのものが銀行中心となっていることが挙げられます。日本の家計金融資産残高に占める現金・預金の構成比は50%を超えており、これは欧米をはるかに上回る数値です。さらに、その大半が銀行への預金であることから、おもな資金の流れが銀行を通して行われていることが分かります。

利用が伸び悩むデビットカード

世界のキャッシュレス化推進要因を見てみると、欧米や韓国などかつてはクレジットカードの普及が先行していた国々でも、近年デビットカードの利用がキャッシュレス化を強力に後押ししていることが分かります。

日本でも、金融機関のキャッシュカードをそのままデビットカードとして利用できるサービス「J-Debit」が、世界の潮流にならい1999年に開始されました。しかし、2016年の全決済に対するJ-Debit決済額の割合は名目GDP比0.1%に過ぎず、1人あたりの年間決済額も約30ドルと、利用が進んでいないのが現状です。

デビットカードが日本で普及しない理由として、クレジットカードの1回払い利用が多い日本では、あえてデビットカードを利用する動機付けが難しいことが挙げられます。また、法改正の遅れにより日本の銀行によるカード業務を中心とした個人向け金融業務への取組みが、欧米の銀行などに比べて遅れたことが、日本のデビットカード市場が小規模に留まっている要因の一つであるとも考えられています。

世界最大を誇る日本の電子マネー利用額

キャッシュレス化の推進要因の中で、日本が独自の展開を遂げているのが電子マネーです。日本の電子マネー利用額は世界最大であり、決済金額は2008年の7,581億円から2017年には5兆1,994億円へと、年率21.2%成長を遂げています。

電子マネーの歴史は、1996年にソニーによって開発された技術「Felica」が、2001年にJR東日本のIC乗車券「Suica」へ採用されたのが始まりだとされています。また、2002年以降には、同じく「Felica」をベースとした電子マネー「Edy」の決済システムが、大手コンビニエンスストアなどに導入されています。

2007年頃からは、流通系大手のセブンイレブンが「nanaco」を、イオンが「WAON」の発行を開始し、電子マネーの普及期を迎えます。小売と金融の一体化の成功が、電子マネー成功の鍵を握っていたともいえるでしょう。

まとめ

日本におけるキャッシュレス化は、○○ペイなどと呼ばれるモバイルウォレット各社の登場や、銀行・ノンバンクが手掛けるQR決済の本格化など、近年ますます多様化する様相を見せています。

今後キャッシュレス化がどのように進展していくのかは、支払いを行う際の利便性がどこまで向上するかという点や、サービスを提供する側が金融業としての収益化をどれだけ伴えるかという点が鍵になるといえそうです。

関連記事:諸外国のキャッシュレス事情とは?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

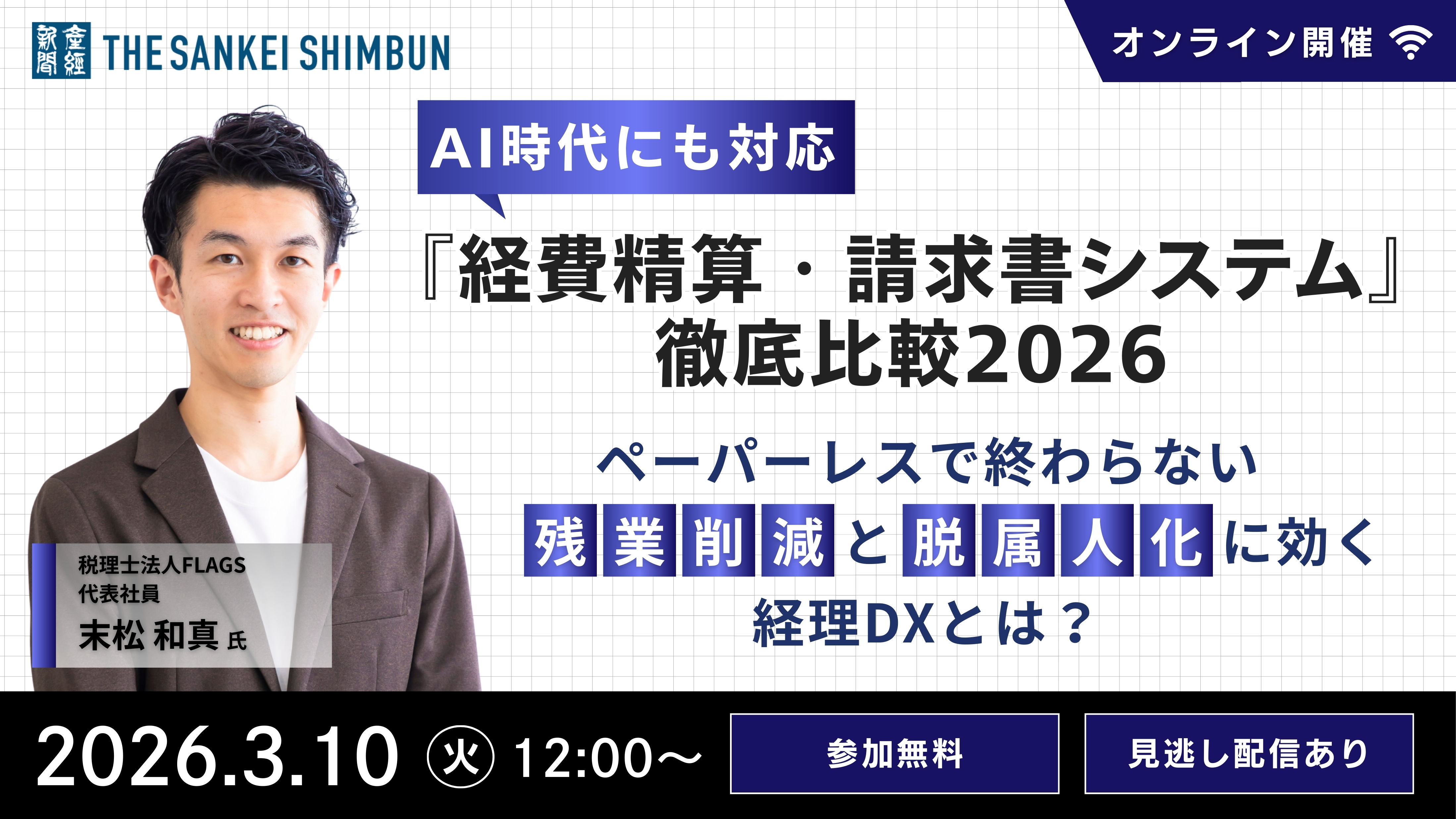

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

ニュース -

令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説

ニュース -

記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

ニュース -

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは

ニュース -

2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

棚卸減耗損とは?計算方法・仕訳例と棚卸評価損との違いをわかりやすく解説

ニュース