公開日 /-create_datetime-/

求人倍率とは企業からの求人数を、求職者数で割って計算される数値です。数値が高いほど求職者に対する求人数の割合が多いことを表し、職に就きやすいことを意味します。今回はこの求人倍率に焦点を当て、最近はどのような値で推移しているのか、過去最も高かった、あるいは低かったのはいつか、について詳しく解説しましょう。

求人倍率の定義・・・有効求人倍率と新規求人倍率

厚生労働省では全国のハローワークにおける求人数と求職者数をもとに、毎月「職業安定業務統計」にて求人倍率を公表しています。その場で求人倍率の計算方法として採用されているのは、「有効求人倍率」と「新規求人倍率」です。

有効求人倍率は「月間有効求人数」を「月間有効求職数」で割って計算されます。

有効求人数とは、ハローワークの求人票の有効期限が前月末日時点において翌月も続いている求人数のことです。月間有効求人数は、有効求人数と当月新たに申し込みがあった新規求人数の合計のことをいいます。

また有効求職者数とは、ハローワークの求職票の有効期限が前月末日時点において翌月も続いている求職者数のことです。月間有効求職者数は、有効求職者数と当月新たに申し込みがあった新規求職申込件数の合計のことをいいます。

一方、新規求人倍率は、「新規求人数」を「新規求職申込件数」で割って計算される数値です。月単位を期間とする場合は、前月からの繰り越しを加味せずに、その月に新たに申し込みのあった求人数と求職申込件数のみによって計算されます。

全体としての求人倍率を把握できるのは、前月繰越分と当月新規分をまとめて計算できる有効求人倍率です。そのため、以下では有効求人倍率をもとに、最近の推移、さらには過去最高値、過去最低値についてみていきます。

最近の求人倍率の推移

厚生労働省によると、ここ数年における有効求人倍率(新卒除き、パート含む)の年平均は以下の通りです。

2013年・・・0.93倍

2014年・・・1.09倍

2015年・・・1.20倍

2016年・・・1.36倍

2017年・・・1.50倍

2018年・・・1.61倍

2018年までの6年を振り返ると、2013年時点では有効求人倍率は1以下、つまり求人数よりも就職を望んでいる人の方が多い状況でした。しかし2014年に1.0倍を超えた以降は年々上昇。2017年には1.5倍、2018年には1.6倍を超えました。

2019年に入ってからの有効求人倍率は増加傾向が止まり、1.57~1.63の間を推移しているという状況です(1月~11月までのデータ)。米中の貿易戦争や中東情勢の緊張などの影響から世界経済がやや混迷し、日本もその影響を受け製造業不況など軽度の景気後退が生じました。有効求人倍率は好景気のときに企業が好調なので上昇し、景気が落ち込むと企業の業績が落ちるため下降する傾向があります。2019年は、右肩上がりに上昇するという状況はやや収まったといえるでしょう。

求人倍率が最も高かったはいつ?

では、統計を取り始めて以来、有効求人倍率が最も高かったのはいつだったのでしょうか。独立行政法人労働政策研究・研修機構が公表しているデータによると、1952年~2018年における有効求人倍率の最高値は1973年の1.76倍です。2番目に高かったのは2018年の1.61倍、3番目が2017年の1.50倍、4番目が1970年の1.41倍、5番目が1990年の1.40倍となっています。

過去最高値をしめした1973年は、高度成長期の終末期とはいえ、実質GNP(国民総生産)が右肩上がりで成長を続けている時期です。経済の好調ぶりを背景に、各企業も積極的に雇用を進めていたと考えられます。

さらに以外に思われるかもしれませんが過去2番目が2018年、3番目が2017年です。バブル経済を迎えていた1990年でさえ1.40倍ですから、2017~2018年はその頃よりも有効求人倍率は高いわけです。

求人倍率が最も低かったのはいつ?

一方、有効求人倍率が過去最低だったのは、1955年の0.27倍です。戦後まもない1950年代は0.27~0.51倍という低い水準で推移し、高度成長期が始まる60年代に入ると、右肩上がりで上昇していきます。

1950年代を除外してみた場合、有効求人倍率が最も低いのは2009年の0.47倍です。2008年9月に発生したリーマン・ショックにより世界経済が金融危機に陥り、日本経済も大きく落ち込みました。その影響を受け企業も雇用を縮小し、有効求人倍率も激減したわけです。2007年は1.04倍でしたから、2年あまりで半分以下になっています。

2009年の次に低いのは、1999年の0.48倍です。バブル経済崩壊の影響が続いた90年代は、80年代に過剰な雇用をしていた企業が雇用を一気に絞り始めた時期でした。97年11月には北海道拓殖銀行、山一証券が経営破綻しており、1999年は日本経済が特に厳しい状況にあった頃といえます。時代背景を考えると、当時の有効求人倍率が低くなるのは当然ともいえるでしょう。

まとめ

企業は事業を拡大するときに人が足りなくなるので雇用を増やし、事業を縮小するときは雇用を減らします。企業の行動にはその時点における経済状況が影響するので、求人倍率の変遷は、日本経済の歴史そのものでもあるわけです。

ここ数年の有効求人倍率はバブル期以上に高くなっています。労働者の側からみれば職を見つけやすいので朗報といえますが、企業側からすると人手不足が続き、頭を抱えているのが実情です。少子化高齢化が進む中、日本企業における雇用確保の問題は、今後より深刻さを増していくと考えられます。

関連記事:今さら聞けない「有効求人倍率」とは?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

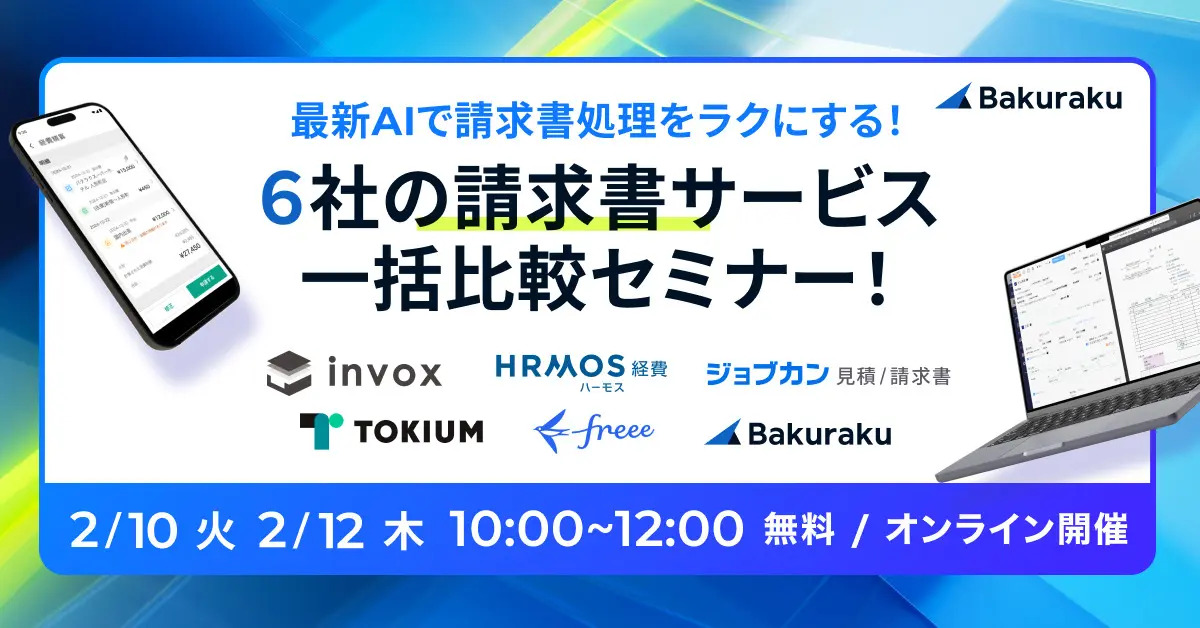

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

派遣契約とは?業務委託・SESとの違いと3年ルール・契約書のポイントを徹底解説

ニュース -

審査を揺るがす「過重労働」と「36協定違反」の深刻な影響:上場延期を回避するための労務ガバナンス

ニュース -

「守りの人事」から、「攻めの経営パートナー」へ【セッション紹介】

ニュース -

前払費用とは?経理が押さえる実務ポイントと仕訳・税務の基礎をわかりやすく解説

ニュース -

勢いづくりの五原則/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第4話】

ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

早期退職制度を正しく運用するには?社員の納得を得るための実践知

ニュース -

税務調査はどこまで調べる?請求書は必要?調査の流れについて

ニュース -

「脱・便利屋」管理部門・情シスの進むべき道を解説【セッション紹介】

ニュース -

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?①〜構造変化時代に求められる自発性とエンゲージメント〜

ニュース -

PPAPはなぜ危険?「マナー」が「迷惑行為」に変わった理由

ニュース