公開日 /-create_datetime-/

企業内司法書士の年収は?業務の満足度は?企業で働く司法書士の実態を大公開!

司法書士の資格を生かして働くには、独立開業や司法書士事務所への就職だけでなく、官公庁や民間企業などに属して仕事をする方法もある。ただし、組織内で働く司法書士の登録要件は厳しく、実際に企業などで働いている登録者は少ないのが現状だ。

この状況を変えるために活動しているのが、企業などの組織に属する司法書士有資格者たちの団体「日本組織内司法書士協会」である。

協会はこのたび、組織内で働く会員たちがどのように働き、どう評価されているのかを周知すべくアンケートを実施した(調査時期:2019年11月、対象者:日本組織内司法書士協会会員)。

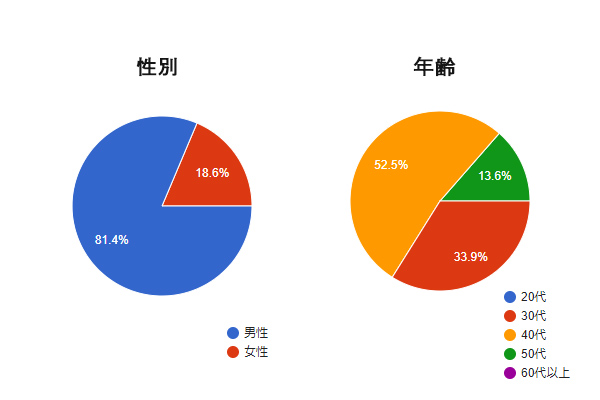

アンケートに回答した会員の内訳は、男性81.4%、女性18.6%。年齢は、40代が全体の52.5%を占め、次いで30代が33.9%となっている。

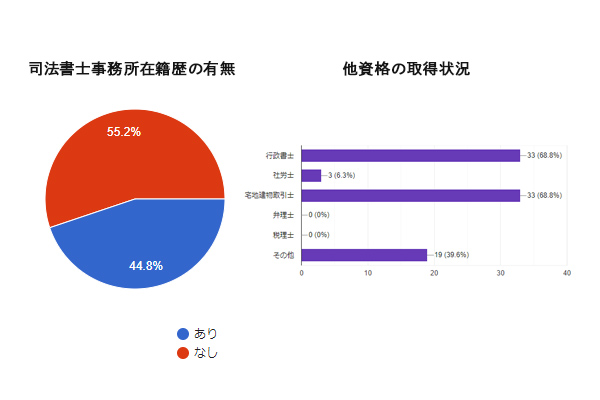

司法書士事務所在籍歴は、「あり」が44.8%で「なし」が55.2%と、大差がない結果に。ちなみに、他資格の取得状況(複数回答あり)は、回答者の68.8%が行政書士、また宅地建物取引士も同じく68.8%という結果だった。

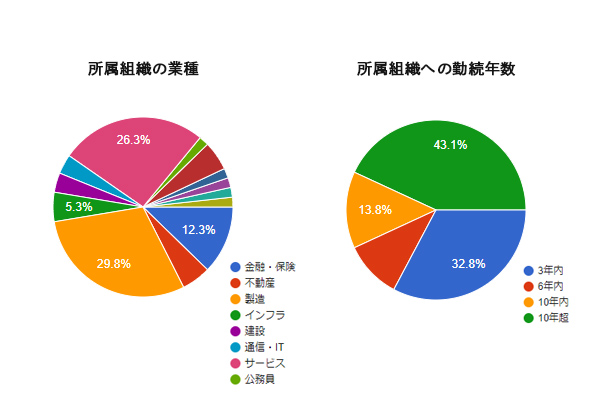

現在の所属組織の業種は、最多が製造で29.8%、次にサービス26.3%、通信・ITの12.3%と続いた。

所属組織への勤続年数は、10年超が最も多く(43.1%)、以下は3年内(32.8%)、10年内(13.8%)となった。比較的、安定して長く勤めている人が多いことがわかる。

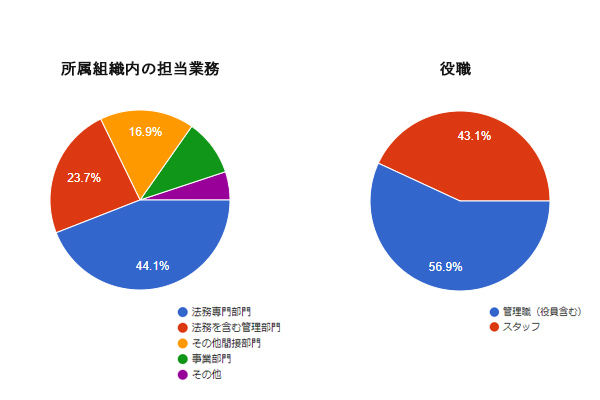

所属組織内の担当業務は、最多が法務専門部門(44.1%)、以下は法務を含む管理部門(23.7%)、その他間接部門(16.9%)という結果に。役職は、56.9%が管理職(役員含む)で、43.1%はスタッフだった。資格を生かした部署にて、責任ある立場で働く人が多いようだ。

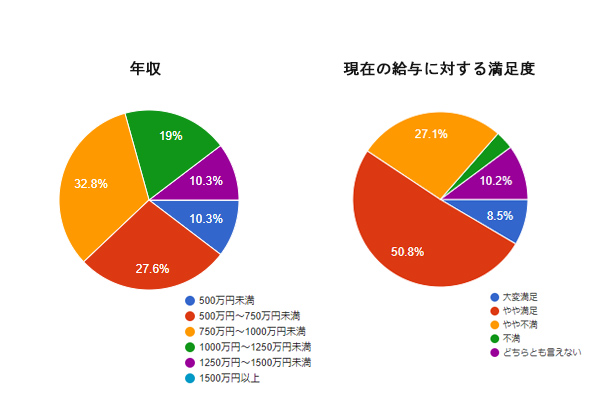

気になる待遇面も見てみよう。年収は、750万円~1,000万円未満が32.8%を占め、次に500万円~750万円未満が27.6%、1,000万円~1,250万円未満が19%となった。やはり、一般的なポジションに比べると高収入の傾向がある。

それを裏付けるのが、現在の給与に対する満足度を聞いた結果だ。全体の50.8%が「やや満足」と答え、「大変満足」の8.5%と合わせると、計59.3%が“満足”と感じていることがわかった。ただし、2番目に多かったのが「やや不満」(27.1%)ということも興味深い。

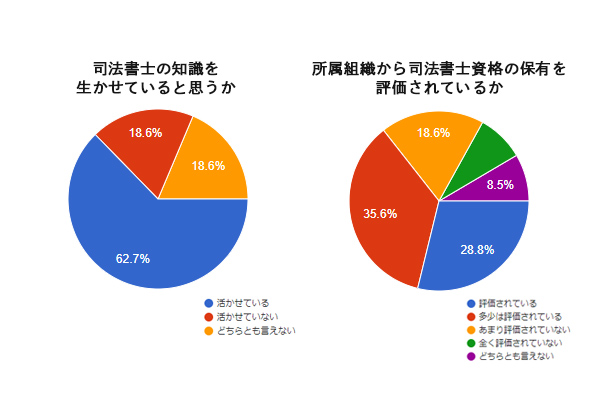

司法書士の資格に関わる質問と回答結果も大変参考になる。「司法書士の知識を生かせているかと思うか」の問いには、62.7%の人が「生かせている」と答えた。「生かせていない」は18.6%のみなので、組織内でも資格を生かせる業務には携われると言えるだろう。

そして、「所属組織から司法書士資格の保有を評価されていると思うか」の問いには、「多少は評価されている」(35.6%)、「評価されている」(28.8%)が1~2位をとり、全体の64.4%が職場での評価を感じていることが判明した。

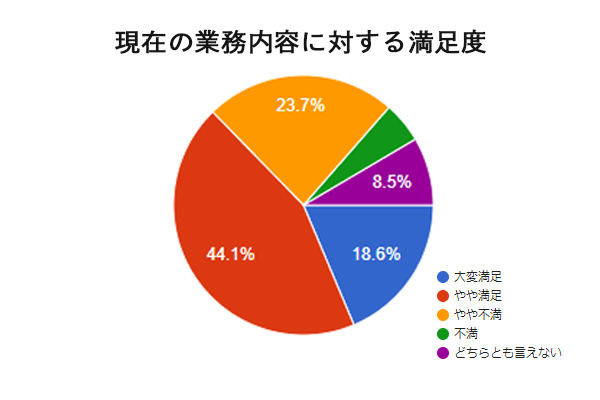

また、現在の業務内容に対する満足度では、「やや満足」(44.1%)と「大変満足」(18.6%)が合わせて62.7%に。前述の、資格を生かせているか、資格を評価されているかの合計回答と大差がないことからも、資格の有効度と職場評価を踏まえて満足している人が多いことが伺える。

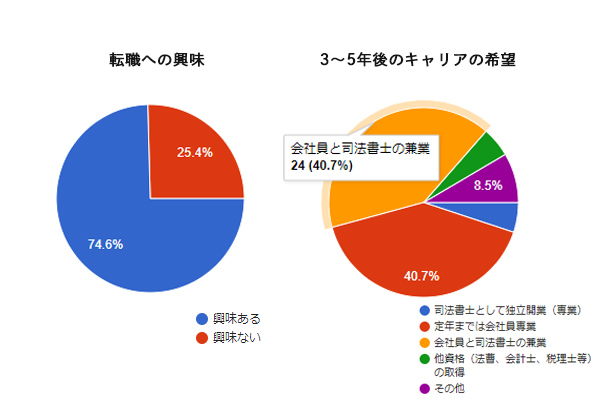

本アンケートでは、キャリアと将来についても聞いている。転職への興味についての質問には、「興味がある」(74.6%)、「興味ない」(25.4%)という結果に。また、3~5年後のキャリアの希望に関しては、「定年までは会社員専業」と「会社員と司法書士の兼業」が同率でそれぞれ40.7%と、会員の大半が今後も組織で働くのを前向きに考えていることがわかった。

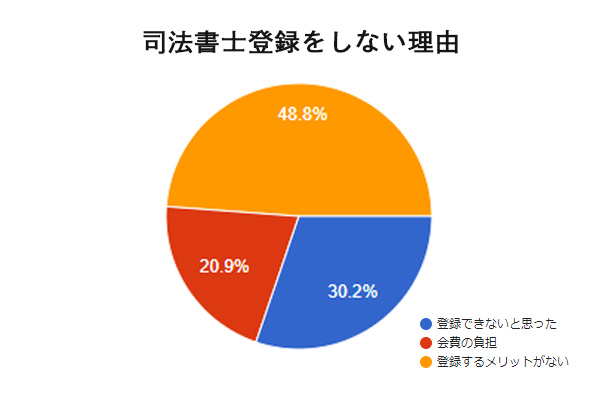

なお、協会では会員に「司法書士登録をしない理由」も尋ねている。回答は、1位が「登録するメリットがない」(48.8%)、2位が「登録できないと思った」(30.2%)となった。

司法書士界は近年、不動産登記件数や商業登記件数が大幅に減少しており、官公庁や企業の法務人材の需要が増えている。そのため、司法書士資格保有者はこれらの組織で働く機会が増えているという。

しかし、資格保有者が実際に企業で働いているパターンは、まだ多くはない。今回のアンケートをとった日本組織内司法書士協会は、その原因を2つあげている。1つ目は、企業側が司法書士を“登記を依頼する人”としか見ておらず、企業で活躍する“法務人材”として見る機会がないこと。2つ目は、前例が少ないため、司法書士資格保有者自身も企業などで資格を生かして働くイメージが湧いていないことだ。

時代の流れと働く環境の変化で、司法書士としてのあり方は変わりつつある。資格保有者はもちろん、資格取得を目指す人も、新しい働き方に目を向けてみてはいかがだろうか。

<参考>日本組織内司法書士協会HP

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは

ニュース -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)

ニュース -

レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理

ニュース -

スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点

ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~

ニュース