公開日 /-create_datetime-/

新型コロナウイルスの感染が世界規模で拡大していることにより、各国の医療保険制度に注目が集まっています。日本は、全ての国民がいずれかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」を導入していますが、医療制度の内容は国によりかなり差があります。海外のシステムはどのようになっているのでしょうか。日本と経済規模や発展状況が似ている主要先進国の中から、主な国の医療保険制度を解説します。

目次【本記事の内容】

世界トップクラスの評価を得ている日本の「国民皆保険」制度

1961年に開始された国民健康保険事業により、かつて人口の3分の2程度しか保険に入っていない状態であった日本は、世界最高レベルの充実度を備えた保険制度を持つ国となりました。

日本のシステムでは、高齢者などを除いた全ての国民が、公的医療制度に加入することを義務づけられています。加入団体は、サラリーマンなどを対象とした健康保険、公務員などを対象とした共済保険、自営業などを対象とした国民健康保険の3つに大別されます。

保険証さえ持っていれば、自分の意思で全国各地の医療機関から受診先を選べることも、日本の保険制度が持つ大きな特徴です。この「フリーアクセス」と呼ばれる制度を導入している国はそれほど多くないのが現状です。

日本における医療制度の財源は、全てを保険料からまかなっているわけではなく、国や都道府県からも税金を投入されています。日本は、医療費に対する公費の投入割合が、世界的に見ても比較的高い国家です。

ドイツとフランスもほぼ国民皆保険

ドイツ・フランス・オランダなどヨーロッパ諸国の多くは、日本と同じ社会保険方式である国民皆保険制度が基本です。

ドイツは世界で最も早く公的医療保険制度を導入した国であり、現在では国民の約9割が公的医療保険に加入しています。「地区疾病金庫」と「企業疾病金庫」が加入先となり、基本的に税金での補填は行われていません。医療費の自己負担率は、医療形態により異なります。

かかりつけ医の紹介状なしで大学病院などの専門医を受診した場合、ドイツでは10ユーロを負担しなければなりません。そのため、ほとんどの国民はかかりつけ医を持ち、事実上のホームドクター制となっています。

100%に近い公的医療保険加入率のフランスでは、日本と同じサラリーマン・公務員・自営業で区別される3種類の加入団体があります。ドイツと同様、医療費の自己負担率は医療形態により異なり、フランスでは基本的に自己負担なしで外来診療を受診できます。

ホームドクター制が義務づけられているわけではありませんが、かかりつけ医の紹介がなければ二次診療に5割を負担する必要があるため、実質的なかかりつけ医制度国家となりつつあります。

国営システムにより医療費負担ゼロのイギリスとスウェーデン

国民から徴収した税を財源として、国が全面的に医療サービスを提供する保険制度が、国営システムによるモデルです。高いレベルの福祉国家として知られるスウェーデンをはじめ、イギリス・カナダ・ニュージーランドなどがこの体制を採用しています。

国営医療体制を導入している各国では、全ての国民が基本的に無料で診療を受けられることが最も大きな特徴です。イギリスの医療制度は「NHS」と呼ばれており、国内の病院は全て国営、病院で働く専門医も全て公務員です。

外来診療や入院診療をはじめ、調剤・歯科診療・予防医療・リハビリ・地域保健などを、保健サービスの対象としています。ホームドクター制がしっかりと運営されていることが特徴であり、かかりつけ医の紹介がなければ二次診療を受けられません。

スウェーデンは原則無料ではないものの、年間一人あたり約1万円強の上限額が定められており、それ以外は原則として公費によりまかなわれます。医薬品の上限も定められています。病気や怪我で仕事を休む場合は、会社員・自営業者などにかかわらず、国や会社から手厚い補償を受けられることも特徴です。

アメリカは医療費が高く保険未加入者も多い

アメリカには、高齢者を対象とするメディケアと低所得者が加入できるメディケイドを公的医療制度としているものの、その他の現役世代は対象外であり、原則として全額自己負担です。

そのため、多くの現役世代は民間の医療保険に加入する以外には、医療保障を受ける手段がありません。しかし、全ての現役世代が医療保険に加入しているわけではなく、約5,000万人の国民は保険未加入者であるとのデータもあります。

また、他国と比べ医療費が飛び抜けて高額であることも、アメリカの特徴です。公的関与を極力避け、民間の力を尊重するというアメリカらしい考え方に基づき、レベルの高いサービスを高額で提供するシステムとなっています。

世界トップレベルの医学や医療現場を実現しているものの、独特の保険制度や高額な医療費により、満足な医療サービスを受けられない国民が一定数存在することは、長い間アメリカにとっての課題となっています。

まとめ

本記事で紹介した国以外の国でも、医療保険制度は細かく比較するとさまざまな違いがあります。それぞれの違いを理解し、各国のシステムを尊重することが大切だといえるでしょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

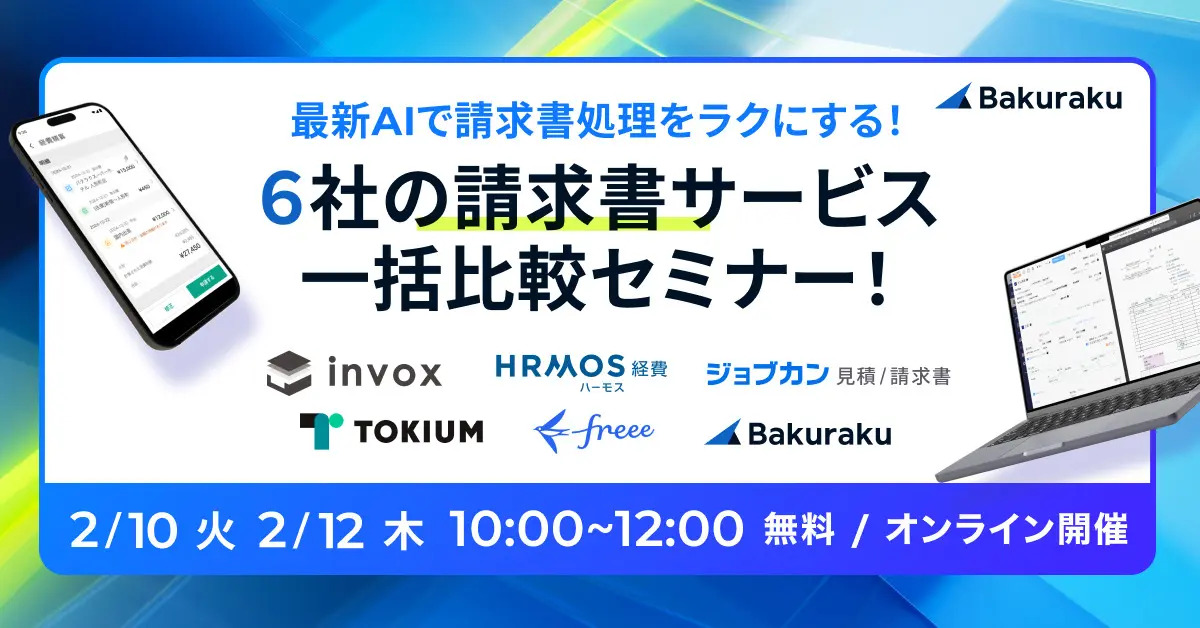

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

おすすめ資料 -

弁護士解説:景表法違反で課徴金はいくら?対象行為・計算方法・回避策とは?

ニュース -

2026年4月「育休取得率・賃金格差」開示義務化直前!IPO審査で問われる数値の裏付け

ニュース -

【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略

ニュース -

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド

ニュース -

10のマネジメント機能とは/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第5話】

ニュース -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

有給休暇はいつ消える?2年リセットと最大40日繰り越しの基本ルール

ニュース -

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット

ニュース -

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?②〜【実効性検証】役割の明確化・戦略的育成・公正な処遇がもたらす経営効果〜

ニュース -

企業向けクラウドストレージ選定|日本的組織管理とサポートが鍵

ニュース -

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説

ニュース