公開日 /-create_datetime-/

つい先日年が明けたと思っていたのに、あっという間に7月から下半期がスタートです。

気象庁が区分している四季の上では、6月~8月を夏季としていますが、感覚的に7月から夏本番と感じる方も多いのではないでしょうか。

夏休みの思い出とともに、7月にはさまざまな文化や食材が詰まっています。

今回の記事は、オトナの教養として「7月」に関する豆知識をお伝えします。

7月の旧暦名「文月」の由来は?

日本古来より使われている暦では、7月は「文月」と呼ばれていました。旧暦の文月は現在の7月下旬から9月上旬頃に当たります。

日本最古の歌集である『万葉集』では、すでに7月を「フミツキ」と詠んでいました。由来については諸説あり、七夕の日に書物を夜気にさらす行事があったことから「文月」とされたという説が有力。ほかにも、稲に穂が実る月という意味の「穂含月(ほふみづき)」から来たとする説もあります。

西洋文明を取り入れた明治期の改暦により、旧暦は正式には使われなくなります。

ちなみに、7月は英語でJuly。かの有名な古代ローマの政治家ユリウス・カエサル(Julius Caesar)が語源です。ユリウス暦を創るに当たって、自身7月が誕生月だったのでその名をつけたとされています。

東北三大祭りの起源は七夕

7月といえば、夏らしさが盛んになっていく季節。梅雨空が晴れて夏ならではの行事や風物詩でにぎやかになります。

代表的な行事といえば、七夕です。天の川を挟んで離ればなれになった彦星と織姫が、年に一度、7月7日にだけ会えるというロマンチックな物語で、この日の夜空に星空が見えないと、つい天の2人を気の毒に思ってしまう方は多いのではないでしょうか。

この物語の由来は「天人女房」という昔話。天から水浴びに降りてきた天女と人間の男が不府になるお話です。

そもそもの七夕行事は中国の故事に由来するもので、日本各地にさまざまな形で受け継がれています。五色の短冊に願い事を書いて笹竹にかけるのも、そんな七夕行事の一つです。

七夕で有名なのが、仙台の七夕まつり。新暦の7月7日ではなく、新暦に1ヵ月を足した暦である中暦を用いて、8月6日から8日にかけて行われます。

仙台の七夕まつりは東北三大祭りの一つですが、残りの二つ、青森のねぶた祭り、秋田の竿灯まつりも同じ時期に行われます。こちらもやはり七夕行事が基になっていて、真夏の病魔や邪気を払う、「ねぶり流し」が原型とされています。

<その他の7月の行事・風物詩>

梅雨あけ・海びらき・夏祭り・浴衣・夏休み・暑中見舞い・風鈴・打ち水・麦茶・甘酒・セミ・セミの抜け殻・クワガタ・カブトムシ・金魚・夏の大三角形

「夏バテにはうなぎ」の食習慣を作ったコピーライター

7月に食べるものの定番といえば、うなぎ。土用の丑の日です。

「土用」というのは年に4回あり、立夏、立秋、立冬、立春の前18日間を指します。「万物は木、火、土、金、水の5つの元素で成り立っている」という中国の五行説に由来する考えで、“土”は四季の主とされています。

土用の中でも夏の土用だけが丑の日として一般的に知られていて、この日夏の暑さに負けないようにうなぎを食べて精をつける習慣があります。

土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣は、江戸時代、蘭学者であり発明家としても有名な平賀源内が考案したものとされています。知人のあるうなぎ屋の主から、「夏に売れないうなぎを売るにはどうしたらいいか」と相談を受けた源内。うなぎ屋の店先に「本日土用丑の日」と大書した看板を掲げたら大いに売れ、たちまち庶民の間に定着した、というエピソードです。

あまりに有名な話ではありますが、実のところ出典は不明で、あくまで通説の域を出ていません。ただ真偽のほどはともかく、古くから精のつく食べ物として庶民に知られていたことを利用し、たった一言の看板で「夏バテにはうなぎ」という食習慣を作り出したこの逸話は「キャッチコピーの元祖」としてビジネスパーソンにも学ぶべきところのある興味深い教材といえます。

<その他の7月の食べ物>

野菜:なす・きゅうり・トマト・ピーマン・とうもろこし・生姜・ズッキーニ

果物:すいか・メロン・夏ミカン・桃・ブルーベリー

魚:かんぱち・さば・飛魚・ひらめ・太刀魚・天然かき・さざえ・鮑・あじ・はも・さんま

夏のあいさつとマナー

梅雨のじめじめとした気候から、からっと晴れた強い日差しに移る月です。外を歩くだけで汗だくになり、人に会えば「暑いですね」ばかりが時候のあいさつになっていきます。

Microsoft のWordには手紙の書きだし文が見本としてインプットされています。

7月の時候のあいさつには、「猛暑」「酷暑」「炎暑」「盛夏」「大暑」「灼熱」「炎熱」「甚暑」「三伏」「暑さ厳しき折」と、見ているだけで暑苦しい漢語が列挙されています。これほど気候や気温にばかり気を取られている時候のあいさつは、7月と8月くらいしかありません。

相手に用件を伝える前に、まずは夏の暑さを互いに共有し、結びでは相手の体調を気遣うのが、7月の手紙のマナーです。

まとめ

日本の古い暦である文月は、現在ではほぼ8月の時期に当たり、中国から伝来した七夕の文化は日本各地に受け継がれ、地域ごとの習俗と合わさって豊かで多様な文化を生み出しています。

7月は梅雨が明けて、日に日に気温が上昇していく月です。

「暑いですね」と互いに口にするだけで、コミュニケーションが成立する季節です。7月に関する雑学を用意しておくと、うんざりする暑さが紛れる楽しみを相手に提供できるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

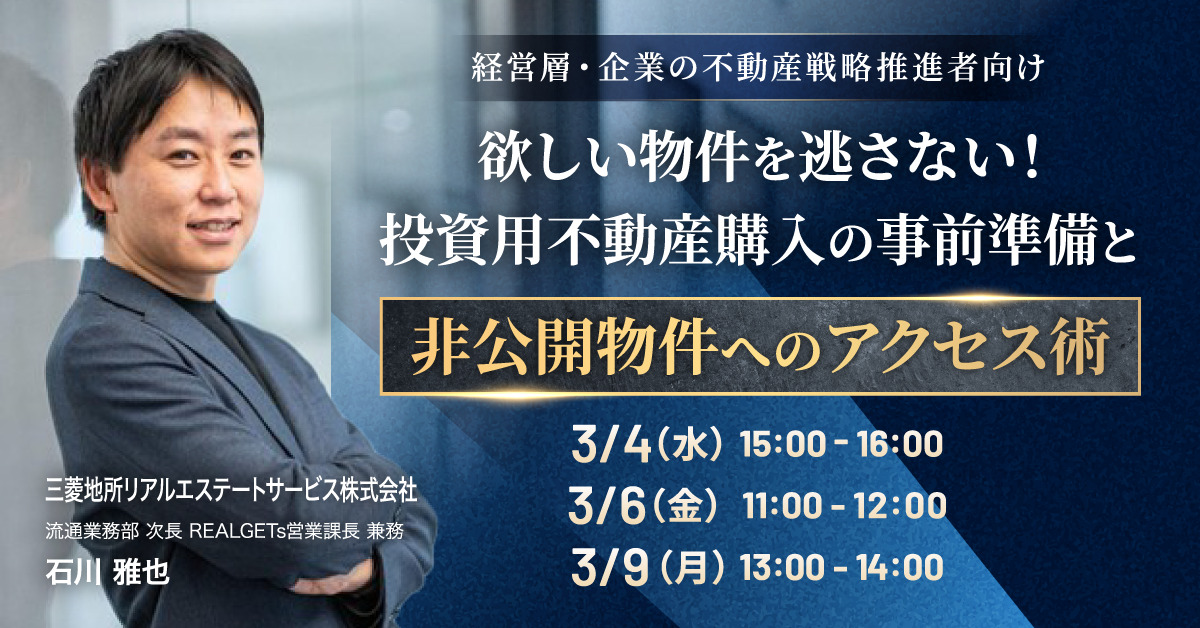

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説

ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

ニュース -

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題

ニュース -

韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説

ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

ニュース -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

ニュース -

〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に

ニュース