公開日 /-create_datetime-/

勤怠管理の給与計算ミスを防ぐには?工夫のポイントやツールを解説

記事作成日(2020年9月14日)

勤怠結果を正しく反映し、働き手にモチベーションを保ってもらうためにも、給与計算は勤怠管理の中でも重要な業務です。

勤怠管理を人の手で行なっている場合、毎月給料日に間にあわせるために、人事や経理などの担当部署総出で給与計算を行っている、という企業も少なくないのではないでしょうか。

しかし従業員全員分の給与計算を人の手で行うとなると、どうしても時間がかかってしまったり、ミスが発生したりするものです。

そこで本記事では、毎月の給与計算を、時間をかけずに正確に行うためのポイントをご紹介します。

全てお読みいただければ、給与計算に追われる日々から解放されるために何から始めるべきかお分かりいただけますので、ぜひ最後までご覧ください。

勤怠管理を楽にしたい人事担当者様へ

労務管理をちゃんとやりたい…。でもリソース不足で手がまわらないし、確かな知識を持った社員もいない…。

そんなお悩みを抱える人事担当者様には、楽に勤怠管理ができる勤怠管理システムの導入がおすすめです。

「MINAGINE就業管理」はコンサルタントが導入・ルール設計から運用まで、"総合的にサポート"します。

【資料内容】

打刻の種類、勤務・休暇の申請機能、残業チェッカー、利用イメージ、導入事例、利用料金

目次【本記事の内容】

給与計算で担当者が抱えがちな2つの悩み

給与計算において企業の担当者が抱える悩みとしてよく挙げられるのが、下記の2つです。

- 給与振込みまでに給与計算する時間の余裕がない

- ミスが発生する

毎月の給与計算の負担になっているこれら2つの課題について、それぞれ詳しくみていきましょう。

◆給与振込みまでに給与計算する時間の余裕がない

月末締めの15日払いの企業の場合、月が変わってから15日までの営業日は実質10日程度です。

しかし連休が重なる場合などは、本来10日あるはずの給与確認日がたった数日に短縮されてしまう場合もあります。

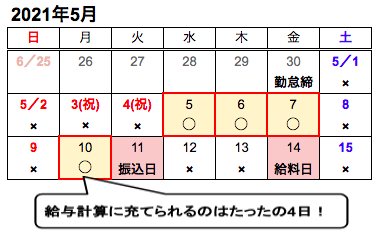

下図をご覧ください。

これは、2021年の大型連休時期のスケジュールです。

振込み自体は給料日の2〜3日前に行うことが多いため、給与支給が月末締め15日の場合、担当者が給与計算にかけられる日数は、たったの4日ほどしかないという事態も起こり得るのです。

他の業務もこなしながら、4日間で従業員全員分の勤怠管理・給与計算チェックを行うことは、決して容易ではないでしょう。

また「給与計算」と一口に言っても、実際に給与を計算する前に、従業員一人ひとりの勤怠をくまなくチェックする必要があります。この勤怠のチェックのために毎月担当部署総動員で、数日がかりで確認作業を行なっている企業も少なくありません。

従業員の勤怠確認が済んでから初めて給与計算に取りかかれることとなりますが、そのタイミングではすでに数日が経過しているため、正確な給与計算をするための時間が十分にとれない、といった悩みを抱える企業担当者も多いようです。

◆紛失や入力違いなど、人的ミスが発生する

従業員の勤怠管理をタイムカードやエクセルで行なっている場合、それらを人の手で確認・集計していく段階で、どうしても人的ミスが発生する可能性があります。

また従業員側でも、タイムカードを紛失してしまったり、勤怠管理のファイルを誤って削除してしまったりと、勤怠管理データが担当者の手に渡る前にヒューマンエラーが起こる場合もあります。

無事に勤怠のチェック・集計が済んでも、給与計算の際に入力を間違ってしまったり、関数がきちんと機能していないなどで、給与計算が正確に行われない場合もあります。最悪の場合、給料未払いが社会的に露呈し問題となってしまうことも。

このように企業には、従業員の給与計算業務、日々の勤怠報告から集計だけでなく、最終的な給料支払いまでの一連のプロセスに対する責任があります。

従業員の数が多いほど、人の手による管理でのミスは免れませんので、大惨事になる前に何らかの対策はしておくべきでしょう。

勤怠管理システムで給与計算ミスを防ぐための3つのポイント

スムーズに勤怠管理・給与計算を行うためには、勤怠管理や集計を自動で行うことができる、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

本章では、勤怠管理システムを利用して、給与計算ミスを防ぐためのポイントを以下の3つに絞って解説いたします。

- アラート機能を活用してチェック項目を減らす

- 集計データの加工を最小限に留める

- 複数システムのデータ連携による手間をなくす

すでに無料版の勤怠管理システムを利用している、といった企業のご担当者も、「本当にコストや手間の削減になっているか」「もっと工数を減らせるのではないか」といった視点で、ぜひ改めてご確認ください。

1. アラート機能を活用してチェック項目を減らす

勤怠管理システムのアラート機能を活用することで、人の目視による確認作業を減らすことが可能です。

アラート機能とは、「残業申請がないのに、定時を過ぎてから退勤打刻がされた」「出勤予定日なのに勤務実績がない」といった勤怠データのイレギュラーを発見し、通知してくれる機能です。

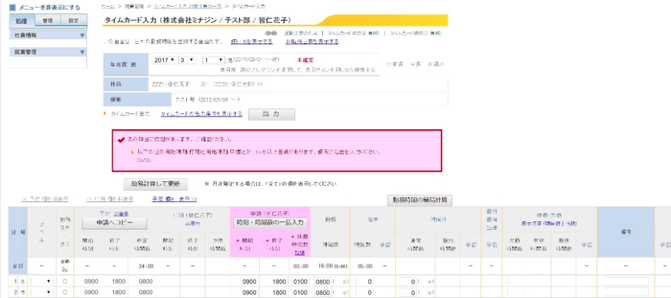

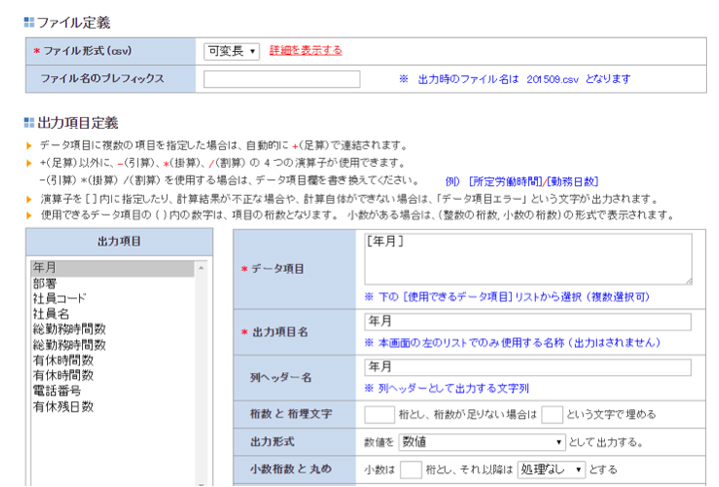

上記はミナジンの勤怠管理システム「MINAGINE就業管理」タイムカード入力画面です。

「実際の打刻時刻」と「⼊⼒・修正した時刻」に差異が⽣じた場合に、タイムカード上にアラートを出すことができる他、残業超過、承認チェック(部下からの申請を未承認のままにしている場合)、時間外申請などあらゆる状況に合わせたアラート機能があります。

アラート機能のない勤怠管理システムや、タイムカードやエクセルなどといった従来の方法で勤怠管理している場合、月末など勤怠を締めたタイミングで担当部署がチェックを行う際に従業員本人への確認が必要となり、それにはかなりの時間を要します。

しかし、勤怠管理システムのアラート機能を活用することで、担当部署のチェック前に本人が気づき、修正することができます。

勤怠管理システムのアラート機能を活用することで、これまで勤怠のチェックにかけていた時間を大幅に短縮できるため、給与計算に十分な時間を充てることができるのです。

MINAGINE就業管理のCSV出力についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

2. 集計データの加工を最小限に留める

データの手動による加工や集計が多いほど、時間を要するばかりか、ミスが発生する原因にもなります。

勤怠管理システムを利用することのメリットを半減させてしまうことにもなるため、勤怠管理システムから出力した集計データの加工は最小限に留めましょう。

そのためには、勤怠管理システムの導入を検討するタイミングで、自社に必要な項目の集計が可能なシステムを選ぶようにしましょう。

勤怠管理システムの中には、特定の申請時間や、複数のパターンがある夜勤区分の回数の集計、などを自動で集計できないシステムもあるためです。

また、会社独自の集計項目を見直すことも重要です。

労働時間や勤務日数などといった集計項目以外には、

- 遅刻回数

- 欠勤回数

- 代休取得数/残日数

- 振替休日取得数/残日数

などがありますが、この他にも「利用用途はないが、昔からの慣習だから」といった理由で、毎月集計している項目のある企業も多いようです。

工数の無駄を省くことを目的とし、勤怠管理システムを導入するタイミングで、独自の集計項目を見直してみましょう。

3. データ連携にかかる手間をなくす

勤怠管理システムで集計した集計データを給与計算ソフトに連携する際には、大きく分けて下記3つの方法が用いられます。

- CSV連携

- API連携

- パッケージ連携

それぞれの特徴や、自社の給与計算ソフトをしっかり把握し、勤怠管理システムとの集計データ連携させることで、手間やミスをなくすことが可能です。

それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。

・CSV連携とは

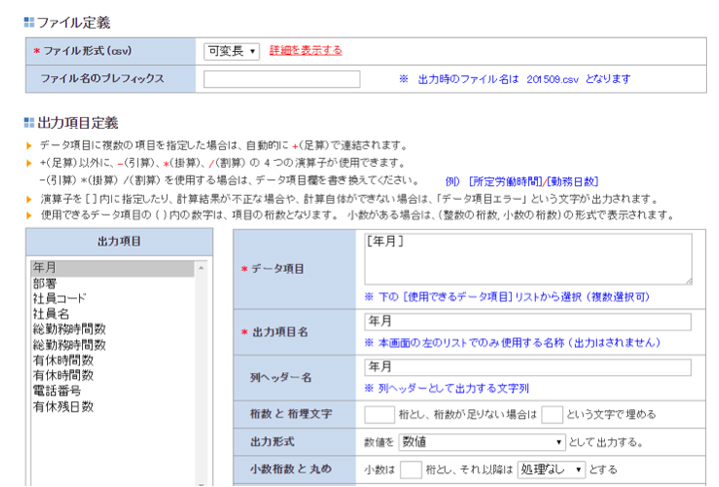

CSV連携は、勤怠管理システム側でCSVデータを出力して給与計算ソフトにインポートする方法で、多くの企業で採用されています。

一方で、項目の順番やヘッダーなどといった体裁を、給与計算ソフトに合わせる必要があります。

勤怠管理システムの中にはCSVデータ出力前にこうした設定ができないシステムもあり、出力後に給与計算ソフトに合わせて手動で加工が必要であるため、その分の手間が必要になったり、ミスにもつながります。

もし現在利用している勤怠管理システムで出力したデータを毎回加工する必要があるのなら、勤怠管理システムを選び直すことをおすすめします。

MINAGINE就業管理のCSV出力について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

・API連携とは

API連携は、異なるソフトウェアの機能の一部を共有することを指します。勤怠管理システムにおいては、給与計算ソフトと勤怠管理システムを連携させることを言います。

ボタン1つで勤怠管理システムの社員情報と勤怠情報の両方を給与計算側に取り込めるものも多く、CSV連携よりも工数がかかりません。

一方で、API連携機能のない勤怠管理システムや、自社で利用している給与計算ソフトに連携できない勤怠管理システムもあるため、API連携で給与計算を行いたい場合には、連携可否の確認が必要です。

・パッケージ連携とは

給与計算機能と勤怠管理機能が1つのシステムでパッケージ化されている勤怠管理システムです。

勤怠管理〜給与計算が一つのシステムで行えるため、勤怠管理システムと別に給与計算ソフトを利用する必要がなく、より多くの情報を給与計算に連携することができ、一番手間のない方法と言えます。

一方で、すでに利用している給与計算ソフトがある場合は、情報が重複することで、重要な個人情報の保管場所が散乱してしまう恐れがあります。

パッケージ連携で給与計算まで行える勤怠システムを利用する場合は、

- 給与情報の保管先を明確にする

- 「慣れるまでしばらくの間だけ」と既存の給与計算ソフトを使うのではなく、導入後は勤怠管理システムでの一括管理に切り替える

などの注意が必要です。

勤怠管理の給与計算をスムーズに進められる!おすすめシステム3選

ここまで、給与計算における悩みや、それを解決するための勤怠管理システムを利用する際のポイントについてご紹介しました。

結論、従業員を10名以上雇っている企業は、勤怠管理システムを導入した方がメリットが大きく、トータルでのコストカットに繋がる場合もあります。

慎重さの求められる勤怠管理は、人力では10名程までが限界であり、それ以上の人数の管理となるとミスが発生しやすくなり、また膨大な時間を要するために他業務を圧迫してしまう恐れもあるためです。

本章では、給与計算を行ううえで、経費や工数削減に役立つおすすめの勤怠管理システムを3つご紹介します。

1. MINAGINE就業管理|CSV出力に強い

「MINAGINE就業管理」は、人事労務に長けたメンバーが作成した、コンプライアンスに強い勤怠管理システムです。

MINAGINE就業管理はCSV連携に強く、弥生給与や給与奉行などをはじめとした、ほとんどの給与計算ソフトに対応した形式でCSVデータを出力することが可能です。

また、以下の機能により、勤怠管理におけるさまざまな工数の削減だけでなく、コストカットも実現が可能です。

- 労働時間管理はもちろん、残業申請、休暇申請のワークフローも完備

- 複数の事業所や施設の勤務状況をリアルタイムで確認可能

- 企業独自の複雑な集計ルールや特殊な設定にも対応

- 頻繁に行われる法改正にも随時機能をアップデート

各種集計機能も充実しており、給与計算用の集計項目を自由にカスタマイズできるため、集計項目の多い企業へは強くおすすめします。

2. タッチオンタイム|多くの給与ソフトとAPI連携可能

タッチオンタイムは、多くの給与計算ソフトとAPI連携が可能な勤怠管理システムです。

タッチオンタイムとシステム上でデータ連携ができる給与ソフトは以下の通りです。

- MFクラウド給与(クラウド型会計システム)

- 給与奉行(勘定奉行のOBC)

- 弥生給与、やよいの給与計算など(弥生)

- JDL IBEX給与など(JDL)

- TKCのFXシリーズ

- PCA会計

また、必要なコストは一人あたり300円(税別)/月と打刻端末代金(月額2,200円〜)のみで、初期費用やサポート料金などその他の料金は発生しません。

従業員が1人からでも同条件で利用することができ、30日間の無料トライアル期間が設定されているので、従業員人数の少ない企業や、「試してから検討したい」という企業におすすめです。

3. 人事労務freee|勤怠管理〜給与計算を一括管理

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集

おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

おすすめ資料 -

管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~

ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引

ニュース -

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理

ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件

ニュース -

④労災事故発生時の対応と届出│労災についての実務上の留意点

ニュース -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説

ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説

ニュース -

お役立ち道の人づくり/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第9話】

ニュース -

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表

ニュース -

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説

ニュース