公開日 /-create_datetime-/

勤怠管理システムを導入するメリットとは?エクセルとクラウドでの管理方法を比較解説

記事作成日(2020年9月24日)

勤怠管理システムは、パソコンやスマホ、タブレット、タイムカードなど、さまざまな方法で出退勤時間を打刻が可能で、場所や働き方を問わずに正確な勤怠管理ができます。勤怠管理システムの主なメリットは、入力ミスや不正などのリスクが低くなると同時に、勤怠管理にかかる時間と労力を削減できることです。

エクセルに出退勤時間を手入力する管理方法の場合、入力ミスや未打刻の発見遅れ、不正打刻など、さまざまな問題が起こる可能性があります。月末の業務負担が大きくなるのも課題です。業務効率化のために勤怠管理システムへの移行を検討している企業も多いことでしょう。自社に合った方法で勤怠管理するためにも、勤怠管理システムとエクセルの違いを確認しておくことが大切です。

本記事は、勤怠管理システムを導入するメリットやエクセルとの違い、導入のチェックポイントについて詳しく解説します。

勤怠管理を楽にしたい人事担当者様へ

労務管理をちゃんとやりたい…。でもリソース不足で手がまわらないし、確かな知識を持った社員もいない…。

そんなお悩みを抱える人事担当者様には、楽に勤怠管理ができる勤怠管理システムの導入がおすすめです。

「MINAGINE就業管理」はコンサルタントが導入・ルール設計から運用まで、"総合的にサポート"します。

【資料内容】

打刻の種類、勤務・休暇の申請機能、残業チェッカー、利用イメージ、導入事例、利用料金

目次【本記事の内容】

勤怠管理システムとは?

勤怠管理システムとは、社員の出退勤管理(出勤・退勤時間、残業時間)、欠勤管理、休暇管理、残業申請、休暇申請など、総合的な勤怠管理ができるシステムです。従来の紙のタイムカードやエクセルではできなかった、インターネットを通じた打刻も可能になります。非効率な勤怠管理を改善し、効率的にするシステムです。

現在、働き方改革の推進に伴い、残業時間の上限規制や有給休暇の取得義務などができた関係で、勤怠管理業務は複雑化しています。そうした状況下では、入力ミスなどの問題が起きやすいのが課題です。

勤怠管理システムには、未打刻を本人と上司に通知したり、設定した残業時間を超過したときにアラートを表示したりする機能があります。そうした機能を使うことで勤怠管理の精度が向上するでしょう。

勤怠管理システムの主な機能

勤怠管理システムには以下のような機能が備わっています。

- 打刻機能

- 出退勤管理

- シフト管理

- 通知機能

- 各種申請・承認機能

- 集計機能

- 帳票出力

上記のほか、働き方改革関連法案への対応、GPS打刻や指静紋打刻、多言語対応、給与計算ソフトとの連携など、勤怠管理システムによってはさまざまな機能を搭載しています。

クラウド型とオンプレミス型の違い

勤怠管理システムには、クラウド型とオンプレミス型があります。クラウド型は、勤怠管理システムを提供している企業が用意したサーバーに勤怠管理データをアップロードする仕組みです。対してオンプレミス型は、自社でシステム環境を構築し、勤怠管理データは自社サーバーにアップロードします。

クラウド型は、自社でシステム環境を構築する必要がないため、初期費用が安いのがメリットです。また、無償アップデートやメンテナンスなどのサポートが充実している勤怠管理システムが多く、社内に専門性が高いシステム部門を設置する必要がありません。

ただし、機能や仕様が導入するシステムに依存するため、オンプレミス型と比べて拡張性は低い傾向があります。社員数1,000人以上の会社で、状況に応じて頻繁なカスタマイズが必要な場合は、クラウド型よりもオンプレミス型が向いているでしょう。

ただし、社員数1,000人以上に対応したクラウド型勤怠管理システムもあるため、慎重な比較検討が必要です。

勤怠管理システムを導入するメリット

勤怠管理システムの導入によって、勤怠管理の正確性や業務効率が高まります。導入の主なメリットについて、詳しく見ていきましょう。

不正打刻や未打刻を防止できる

勤怠管理システムは、パソコンやスマホ、タブレット、ICカードなど、さまざまな方法で打刻できます。中でも注目したいのが、GPSで現在位置と出退勤時間をセットで打刻できる勤怠管理システムです。直行直帰の従業員から送られてきた「打刻データ」と「予測現在位置」が一致しているかを確認することで、不正打刻を防止できます。

また、指の指紋で認証できる指静紋認証であれば、さらに打刻の精度が高まるでしょう。不正打刻や未打刻は、会社のコスト増大に繋がる問題のため、社外で業務を遂行する従業員が多い場合は、勤怠管理システムを積極的に導入したいところです。

クラウド型勤怠管理システムの「MINAGINE就業管理」であれば、スマホのGPS機能を用いて打刻する「モバイルGPS打刻」と、指紋を読み取って打刻する「指静脈打刻」が搭載されているため、精度が高い勤怠管理ができます。また、「1分で登録」ができて、思い立ったらすぐに「30日間の無料お試し」ができるため、検討してみてはいかがでしょうか。

業務効率化によってコストを削減できる

勤怠管理システムの導入によって、出退勤時間の打ち込みや未打刻があった人物への通知などの手間を大幅に削減できます。該当者の上司を経由して話をする場合だと、時間と労力がかかるでしょう。勤怠管理システムの通知機能を活用すれば、業務効率を格段に高められ、人件費も削減できます。

また、結果的に管理者と従業員の負担が軽減するため、パフォーマンスを引き出しやすくなる点もメリットです。

法的なリスクを軽減できる

働き方改革関連法案に基づいた残業時間の上限規制や有給休暇の取得義務などに対応している勤怠管理システムであれば、法的なリスクを抑えられます。

例えば、給与を支給してからミスに気づいた場合、出退勤時間をすべて確認したうえで給与を再計算する必要があります。勤怠管理システムであれば、ミスを早期に発見してその場で対処できるため、法的なリスクを軽減できるでしょう。

そのほか、設定した残業時間を超過した段階で通知が入ることで、労働基準法の違反を未然に防げる点にも要注目です。

クラウド型なら給与計算システムと連携できる

クラウド型の勤怠管理システムには、国内の主要な給与計算システムと連携できる機能が搭載されていることが多いです。打刻データを給与計算システムへ出力できるため、従来のエクセルでの勤怠管理のように管理者が出退勤時間を打ち込む必要がありません。

例えば、「MINAGINE就業管理」は、主要な給与計算システムの「弥生給与」や「社会保険労務システムARDIO」、「給与大臣NX」、「給与kid」など、さまざまなシステムと連携できます。社員名や役職、雇用形態、残業時間数、有給残日数などから出力項目を自由に設定できるため、自社に合った形で導入可能です。

勤怠管理システムのデメリット

メリットが多い勤怠管理システムですが、わずかながらデメリットもあります。勤怠管理システムを導入する前に、次の2つを確認しておきましょう。

自社に合った形で導入しなければ効果がない

導入した勤怠管理システムの機能や設定が自社に合わない場合は、かえって業務コストが増える恐れがあります。基本的に、自分で機能や設定の調整が必要ですが、提供会社がサポートしてくれる勤怠管理システムもあるため、導入の際に確認しておきましょう。

例えば、「MINAGINE就業管理」は、コンサルタントによる自社に合った機能や設定の提案をしているので、業務効率化や正確性の向上を実現できます。基本的な勤怠管理システムの機能に加え、労基署推奨フォーマットがある、有給残日数の確認が簡単、走行メーターの入力が可能(運転日報の申請)など、より一層の業務効率化を推進する機能を搭載しているのが特徴です。

さらに、30日間の無料期間があるため、本格的に導入する前に自社に合っているかを確認できます。

「MINAGINE就業管理」の詳しい機能や導入事例は、無料の配布資料でご確認いただけます。

比較・検討の際にぜひご活用ください。

費用が高額になるケースもある

勤怠管理システムの中には、初期費用や月額料金が高額な製品もあります。高額だからといって、必ずしも自社に合った機能や設定だとは限りません。反対に、費用が安くても自社に合った勤怠管理システムもあります。

費用対効果を踏まえて、自社に合った勤怠管理システムを選びましょう。無料トライアル期間がある勤怠管理システムなら、費用対効果を検証してから導入の有無を判断できます。

エクセルとクラウドでの勤怠管理の方法を比較

エクセルとクラウド型勤怠管理システムでの勤怠管理の方法の違いを知ることで、システムの導入を検討しやすくなります。エクセルとクラウド型勤怠管理システムの違いを詳しく見ていきましょう。

関数や出退勤時間の手入力の有無

エクセルで勤怠管理する場合、雇用形態や働き方に応じた個々の関数設定や、出退勤時間の手入力が必要です。対してクラウド型の勤怠管理システムは、本人の打刻によって自動で出退勤時間が入力されるため管理の手間を大幅に削減できます。また、パソコンやスマホから休暇や直行直帰の申請もできるため、現場の上司を通して申請書を受け取り、都度エクセルに打ち込むといったやり取りが不要です。

エクセルで管理する場合、必要に応じて勤怠データを印刷し保管する必要があります。クラウド型の勤怠管理システムは自動でサーバーにアップロードされるため、手間の削減だけではなく、人為的なミスや情報漏えいなどのリスクも軽減できるでしょう。

集計にかかる労力

エクセルでの勤怠管理の場合、1ヶ月ごとに勤怠情報を集計し、就業報告書や部門別残業状況などの資料作成をします。データを手作業で集計する場合、月末の業務が圧迫されるため、改善したいと考えている企業は多いでしょう。

クラウド型の勤怠管理システムなら、自動で勤怠データを集計できるので月末の業務負担の軽減できます。出退勤時間や残業時間、有給残日数などに関する問題が発覚しても、時間に余裕ができたことによって早い段階で対処できるでしょう。

未打刻への対応

エクセルで勤怠管理する場合、未打刻があったときは本人や上司に伝え、出退勤時間を確認する必要があります。時間が経つほどに出退勤時間の記憶が曖昧になるため、速やかな対応が必要です。こうした確認作業は手間がかかりますよね。

クラウド型の勤怠管理システムなら、未打刻があったときに自動通知されるため、速やかに本人や上司に正しい出退勤時間を確認できます。都度確認することで、正確な時間で勤怠管理ができるでしょう。

法改正時の対応

エクセルで勤怠管理する場合、法改正時にフォーマットを細かく修正する手間がかかります。フォーマットの修正に時間をとられると、勤怠管理にかける時間そのものが少なくなり、正確な管理ができなくなる恐れがあります。

法改正に対応したクラウド型の勤怠管理システムなら、改正に合わせて自動でアップデートされるため、自分でフォーマットを修正する必要がありません。クラウド型の勤怠管理システムを選ぶときは、法改正時に無償でフォーマットをアップデートできるかを確認しましょう。

勤怠管理システム導入のチェックポイント

勤怠管理システム導入時にはどんなことをチェックすべきか確認していきましょう。

導入フローを確認する

勤怠管理システムには、コンサルタントが自社に合った機能や設定を提案できるものとできないものがあります。コンサルタントによる提案つきの「MINAGINE就業管理」の導入フローは次のとおりです。

- 自社の就業設定の洗い出し(約2~3週間)

- システムの初期設定(約2~3週間)

- 試験運用(約1ヶ月)

- 完全移行(随時)

また、「MINAGINE就業管理」には1ヶ月の無料期間があるため、問題点や改善点を把握したうえで完全移行できます。コンサルタントが導入からサポートするので、初めての勤怠管理システムの導入でも安心です。

コンサルティングがない勤怠管理システムは、自社の就業設定の洗い出しや初期設定を手探りで行わないといけないので、導入に不安を感じるでしょう。そうした導入時の不安を解決できるのも、コンサルティング付き勤怠管理システムのメリットです。

自社に合った形で導入できるか確認する

勤怠管理システムを選ぶときは、「営業訪問対応」、「社員説明会対応」、「導入サポート代行」などがあるかも確認しましょう。勤怠管理システムは自社に合った形で導入してこそ大きなメリットを得られます。営業訪問や社員説明会に対応であれば、社員により詳しい説明ができるため、勤怠管理システムが現場に浸透しやすくなるでしょう。

また、勤怠管理システムはWindows対応のみが多いため、Macを利用している制作会社などは、Mac対応のものを選びましょう。「MINAGINE就業管理」はWindowsとMacの両方に対応しています。ブラウザはIE10、Chrome,Firefox、Safari、Operaに対応しているので、自社の環境に柔軟に対応できます。

おわりに:勤怠管理システムで業務効率化とコスト削減を実現しましょう

勤怠管理システムのメリットは、打刻データの自動登録や自動集計が可能なこと、業務効率化と負担の軽減、コスト削減、法的リスクの回避などを実現できることです。エクセルの勤怠管理で業務負担が大きくなっている企業は、勤怠管理システムの導入を検討してはいかがでしょうか。自社に合った機能と設定で導入できる勤怠管理システムを選びましょう。

勤怠管理システム「MINAGINE就業管理」は、シフトインポートや休暇管理など勤怠管理欲しい機能や対応がすべて備わっています。導入前からコンサルタントがサポートするので、初めて勤怠管理システムを導入する企業でも安心してご利用いただけます。すでに、多くの企業様には「社労士推奨の勤怠管理システム」として導入していただいています。

従来のエクセル勤怠管理からアップデートしたい、勤怠管理をもっと楽にしたいというご担当者さまはぜひご検討ください。

勤怠管理を忙しくてできない!という人事担当者様へ

労務管理をちゃんとやりたい。きちんと給与計算をして、未払賃金をなくしたい。

過重労働を減らして時間外勤務の上限規制と36協定を遵守したい。

在宅勤務やフレックス、新しい働き方を導入したい。

しかし、しっかりとやろうとすればするほど、業務は複雑になり確かな知識が必要になります。しかし、多忙で人的リソースが少ないといった理由からそこで足踏みをしてしまう担当者もする方は多いのではないでしょうか?

そこで導入を検討したいのが、労務管理をよくしたい人事労務担当の味方「MINAGINE就業管理システム」です。

・最大3カ月間、全社的に勤怠システムが稼働開始できるまでコンサルタントがサポートします

・導入段階で、就業規則や賃金規定など、就業管理に関するルールで不安な点を、当社社労士がアドバイスします。

・給与計算のアウトソーシングまで一貫してサービス提供が可能です。

労務管理のレベルアップは、「重要だけど緊急ではない」と思われがちですが、働き方改革の流れや、新型コロナウィルスの影響による就業環境の社会的な変化など、後回しにすれば会社にとって大きなリスクになります。

”会社の未来をまもる”ためにも、是非「MINAGINE就業管理」サービスをご検討ください。

記事提供元

人事の力で会社をみんながいきる場所にする

「HRソリューションラボ」

「すべての会社に人事部を」を理念とする株式会社ミナジンが運営する人事労務の課題解決に役立つ情報メディアです。

■参考サイト

Excelの絶対参照とは?相対参照との違いも解説

人事業務もエクセルで効率化できる!業務で良く使う関数をご紹介!

エクセルでの勤怠管理。向いている企業はどのような企業?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

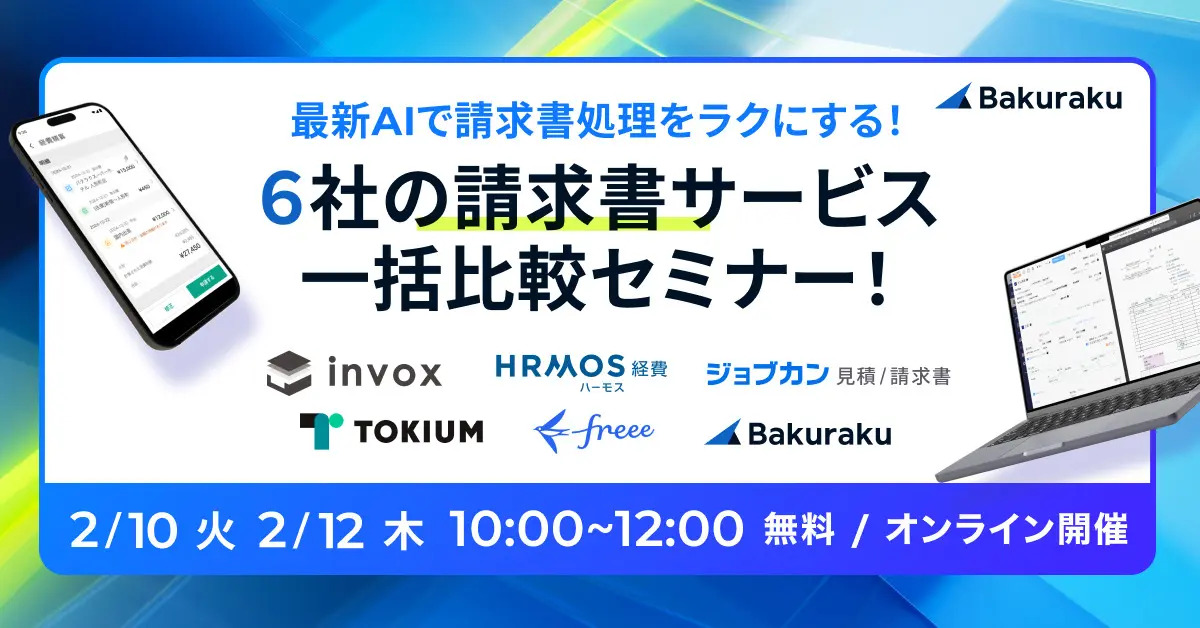

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

弁護士解説:景表法違反で課徴金はいくら?対象行為・計算方法・回避策とは?

ニュース -

2026年4月「育休取得率・賃金格差」開示義務化直前!IPO審査で問われる数値の裏付け

ニュース -

【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略

ニュース -

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド

ニュース -

10のマネジメント機能とは/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第5話】

ニュース -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

有給休暇はいつ消える?2年リセットと最大40日繰り越しの基本ルール

ニュース -

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット

ニュース -

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?②〜【実効性検証】役割の明確化・戦略的育成・公正な処遇がもたらす経営効果〜

ニュース -

企業向けクラウドストレージ選定|日本的組織管理とサポートが鍵

ニュース -

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説

ニュース