公開日 /-create_datetime-/

社労士が解説! HRニュース 2021年10月振り返りと11月のポイント(マイナンバーカードの保険証利用開始、くるみん・プラチナくるみん認定助成金など)

秋が深まり、冬の足音が近づいてきました。

人事・労務担当者も年末の繁忙期に向けて本格的にアクセルを踏み始める時期だと思いますので、本記事が少しでも情報の整理に役立てば幸いです。

2021年10月のトピックの振り返り

(1)年明け以降の雇用調整助成金助成金の見通し

年内の12月いっぱいまでは雇用調整助成金が現状維持で継続されることが明らかになっていましたが、2022年1月以降については不透明な状況でした。

そのようななか、10月19日に厚生労働省よりプレスリリースがあり、雇用調整助成金の特例期間は来年3月まで延長されることが正式に発表されました。

しかしながら、特例期間が続くといっても、2022年1月以降については、現在の手厚い支給内容(地域特例や業況特例に該当すれば、中小企業は休業手当の100%が助成される等)が、どの程度維持されるのかは未定ですので、人事・労務担当者は、年明け以降の雇用調整助成金の動向につき、アンテナを高く張って情報収集に努めたいところです。

(参考)12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について – 厚生労働省

(2)マイナンバーカードの保険証利用開始

10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が本格運用開始されました。

現在は、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関は限定的であるものの、政府は2023年3月末にはおおむね全ての医療機関等で利用可能にすることを目指しています。

(参考)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ – 厚生労働省

マイナンバーカードを保険証として利用する場合、「限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されること」「本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療提供が可能になること」「転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できること」など、少なからずメリットを得られます。

人事・労務担当者としても、積極的に自社の従業員にマイナンバーカードの保険証利用を促していきたいものです。

(3)くるみん・プラチナくるみん認定助成金

令和3年10月1日から、くるみん認定またはプラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対する助成金制度が新設されました。助成額は、50万円となります。(くるみん認定企業は50万円1回のみ、プラチナくるみん認定企業は、認定を受けた翌年度から令和8年度まで毎年50万円)

(参考)中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(概要)- 内閣府

くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法で定められた「一般事業主行動計画」を策定し、この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣により認定される制度です。

プラチナくるみん認定は、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合、優良な「子育てサポート」企業として厚生労働大臣により認定されます。

くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けることは、採用活動における求職者へのアピールや、企業の社会的イメージアップなどのメリットにつながりますが、これに加え、助成金も受けられるようになったわけですから、この機会に、ぜひ認定を受けることにチャレンジしてみたいものです。

なお、くるみん認定・プラチナくるみん認定に関する詳しい説明や、認定を受けるための手順等については、下記をご参照ください。

(参考)くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて – 厚生労働省

助成金の支給申請窓口は「一般財団法人女性労働協会」となる予定ですが、具体的な申請書類等はまだ公開されていませんので(10月24日現在)、続報を待ちたいところです。

2021年11月のトピック

(1)年末調整の社内展開

11月は、年末調整の社内展開がスタートする時期です。

旧来通りの進め方であれば、「扶養控除等(異動)申告書」など、年末調整に必要な書類を従業員に配布し、提出期限を決めて記入を依頼する形になります。

SmartHRなどのクラウドソフトを用いて年末調整を行う場合には、各従業員のメールアドレス宛に、クラウドソフトから年末調整の依頼メールを発信する形になります。

個人的な意見としては、わかりやすいUIで各従業員が会社に年末調整の情報を提供する負担が大幅に軽減されることや、進捗管理や従業員からの質問対応といった人事・労務担当者の負担軽減を踏まえると、やはりクラウドソフトで年末調整を行うことに一日の長があると思います。

年末調整を紙で行うか、クラウドソフトで行うか迷っている会社さまは、ぜひクラウドソフトで行うことを検討してみてください。

(2)テレワーク月間

総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省(以下、「テレワーク推進4省」)と産業界、学識者の産学官で構成される「テレワーク推進フォーラム」が、11月を「テレワーク月間」と定め、テレワークの活用を推進しています。

テレワーク推進フォーラムが運営する「テレワーク月間」というサイトにおいて、2021年度テレワーク月間の活動登録を開始しており、自社のテレワーク活動をPRしたり、公開されている他社の情報から学びや気づきを得たりすることもできるでしょう。

(参考)テレワーク月間 – テレワーク推進フォーラム

また、上記サイトの最下部にもリンクが設定されていますが、「テレワーク推進企業ネットワーク」という情報交換の場が、2017年より総務省の主管でウェブ上に設置されており、テレワークの先進的な取り組みを行っている企業から情報収集をしたり、意見交換をしたりすることが可能となっています。

(参考)テレワーク推進企業ネットワーク- 総務省

(3)過労死防止月間

11月は過労死防止月間でもあり、厚生労働省のプレスリリースでは次のように示されています。

この過労死防止月間には、労使の主体的な過労死防止への取り組みを促すとともに、過重労働が疑われる事業所への重点的な労基署による調査も行われるとのことです。

詳細は、厚生労働省の下記特設ページをご覧ください。

(参考)過重労働解消キャンペーン – 厚生労働省

労基署による調査が実際に入るというのは稀でしょうが、自社の従業員が過重労働で死亡するというのはあってはならないことですし、万が一、そのような事態が発生した場合は、遺族からの損害賠償請求、社内の他の従業員への影響、マスコミで報道された場合には企業イメージの失墜など、経営上、その影響は多大なものとなります。

ですから、経営者や人事・労務担当者の方は、タイムカードでは見えない部分(いわゆる「ステルス残業」)も含め、ぜひ自社で過重労働が発生していないかのチェックを行ってみてください。

(4)忘年会・新年会の方針決定

緊急事態宣言が全国で解除され、新型コロナウイルスの新規感染者も減少傾向にあり、いよいよ「アフターコロナ」が少しずつ見えてきたと言えるのかもしれません。

というように、一部で忘年会や新年会を積極的に行う動きがある反面、下記、東京商工リサーチの調査結果のよう、まだまだ慎重な姿勢の企業のほうが多数派のようです。

(参考)忘・新年会離れが深刻、企業の7割が「開催しない」 – 東京商工リサーチ 2021年10月22日

読者の皆さまの会社でも、人事・労務部門に対し、社内から忘・新年会の開催の可否の問合せが入っているかもしれません。

法的に正解があるわけではありませんので、最終的な判断は各企業に委ねられますが、少なくとも「事実上」を含め、参加の強制をしないようには留意する必要があるでしょう。

新型コロナウイルスへの向き合い方は人それぞれですし、本人や家族が基礎疾患を有していたり、高齢者と同居している従業員もいるでしょうから、従業員個々の事情を尊重すべきです。(そもそもコロナ禍ではなくとも、本人の意に反した飲み会への参加強要はパワハラに該当する可能性があります。)

人事・労務ホットな小話

新規感染者が大幅減少し、ワクチンも普及しつつあり、アフターコロナが見えてきました。それ自体はとても良いことなのは間違いありませんが、ここから先は、人事・労務担当者にとっては難しい舵取りが求められる時期になってくるでしょう。

コロナ禍の渦中には自粛やテレワークを重視する方針が間違いなく正解でしたが、これからは、テレワークの継続の有無や、出張や会食などを、どのタイミングどの程度解禁していくのかなど、様々な観点から、アフターコロナを見据えた働き方を検討をしていかなければなりません。

もちろん、まだまだ新型コロナウイルスは油断ができませんから、警戒を怠らないのは当然として、かといって、自粛一辺倒というわけにもいかない、そのような状況の中で、会社としての方針を決定し、従業員の理解や協力を得ていく必要があります。

ハードではありますが、会社を牽引していく重要なタスクですから、人事・労務担当者の腕の見せ所となるでしょう。

まとめ

年末調整や冬季賞与の査定・支給など定例のタスクに加え、コロナ禍の出口戦略対応もあり、この冬は人事・労務担当者にとっては一段と忙しいものになりそうです。

無理をしないことはもちろんですが、計画的に業務を進め、良い年末年始を迎えるための第一歩を、このタイミングでぜひ踏み出して頂ければと思います。

最新の労務情報を社労士が解説!

いま、知っておきたい!人事労務トピック[2021年12月のトレンドは?]

記事提供元:株式会社SmartHR Mag

株式会社SmartHRは、3年連続シェアNo.1(※)の労務管理クラウドソフト『SmartHR』を2015年11月より提供しています。

本サービスは、これまで紙が当たり前とされていた、雇用契約や入社手続き・年末調整などの労務手続きのペーパーレス化を実現します。

また、総務省が提供するe-GovAPIと連携しているため、Web上から役所への申請も可能です。

必要な情報だけ特定のグループで共有できる「カスタム社員名簿機能」、組織や従業員の情報を集計・可視化できる「ラクラク分析レポート機能」もご用意しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2020年度」

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

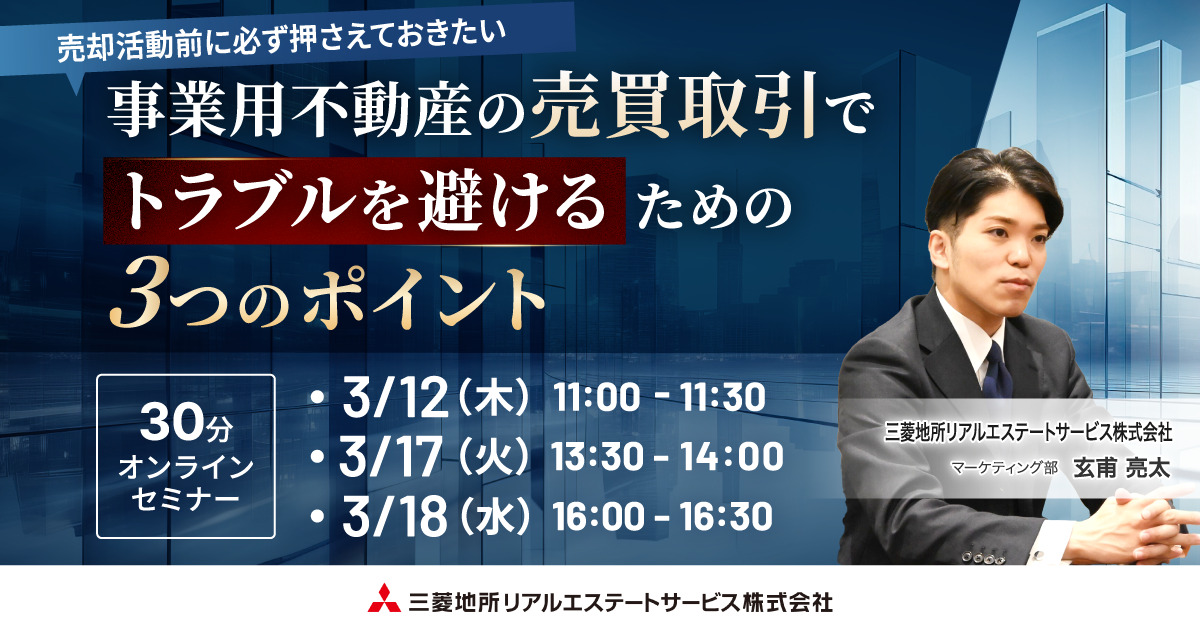

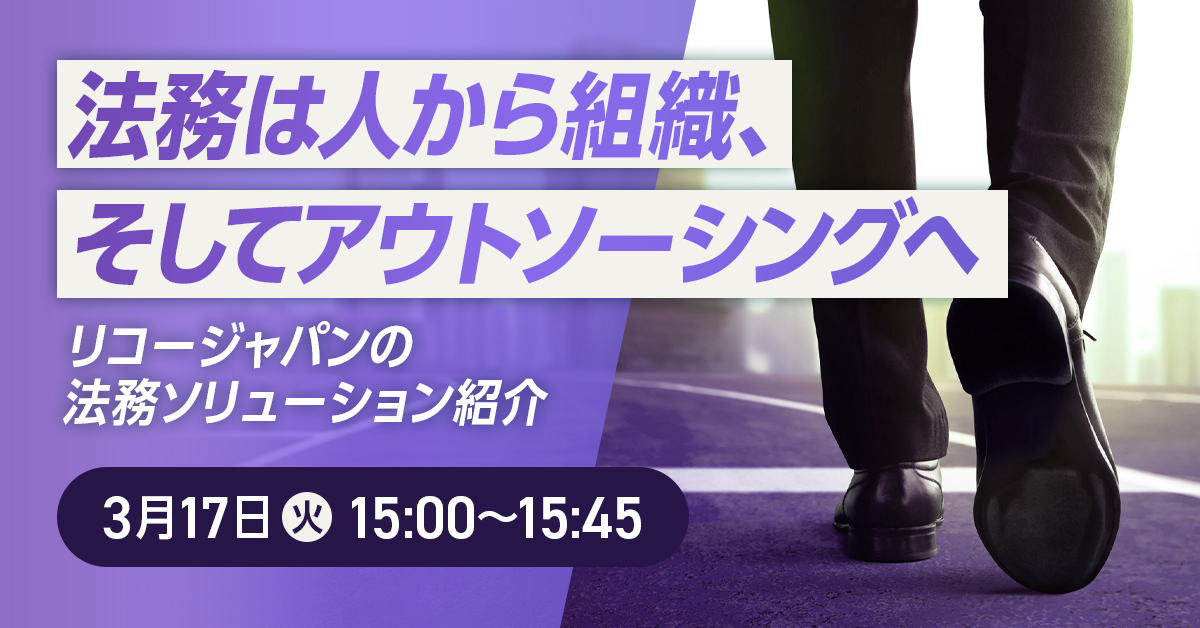

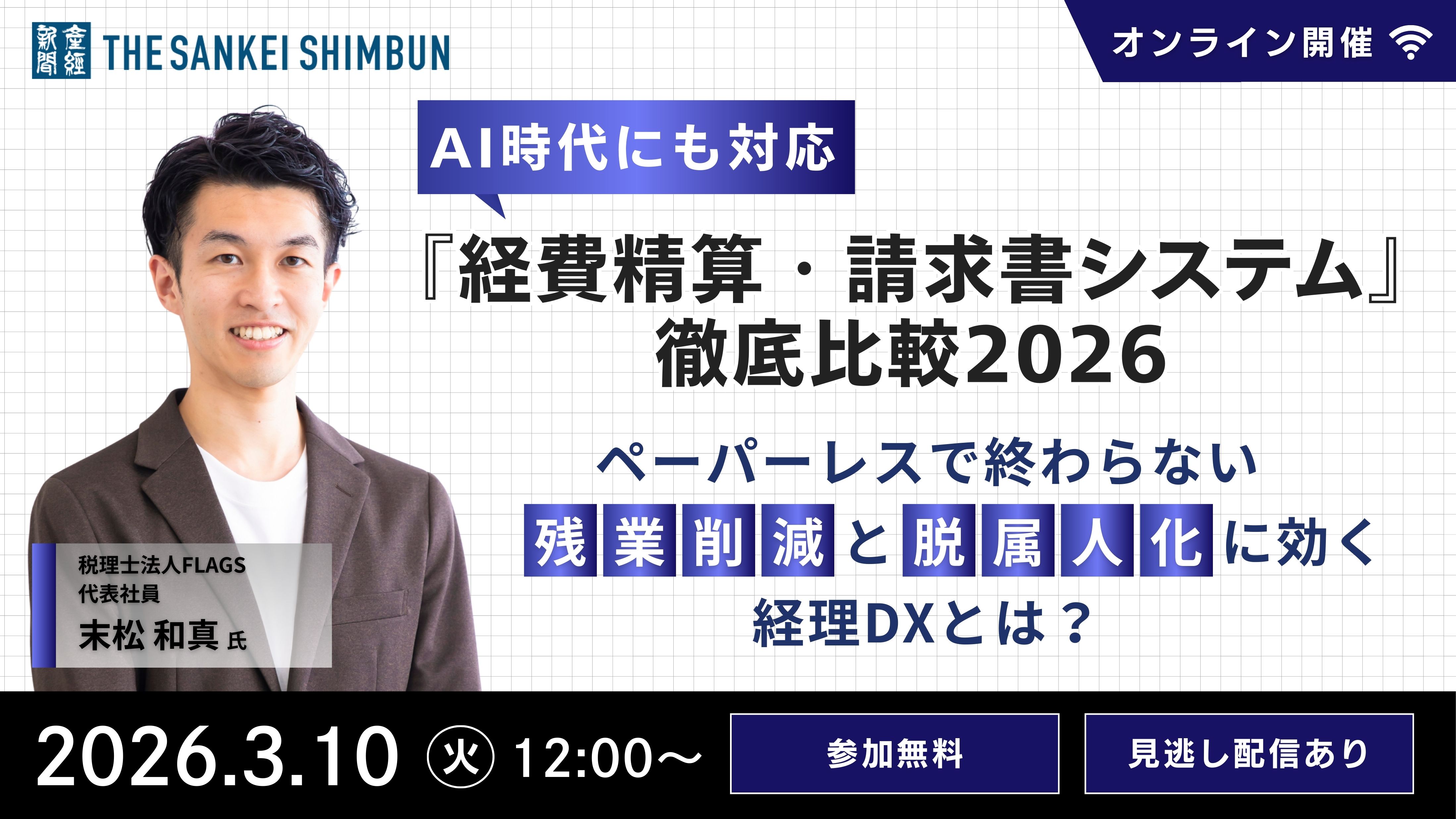

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

経営者と従業員の退職金はどう備える?小規模企業共済・iDeCo・特退共・中退共の違いと節税メリットを徹底比較

ニュース -

監査法人から内部監査へ|安定と専門性を両立できるキャリアパスとは(前編)

ニュース -

【ランスタ特別企画】『ManegyランスタWEEK -FY2025 ハイライト-』で自信を持って新年度を迎えよう!

ニュース -

「規定」と「規程」の違いとは?意味・使い分けと社内文書での正しい使い方を解説

ニュース -

キャリアアンカーとは? 8タイプの診断方法と企業における活用法を解説

ニュース -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略

おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など

ニュース -

2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満

ニュース -

期間按分とは?対象の勘定科目や計算手順、実務でミスを防ぐ管理体制まで紹介

ニュース -

アウティングとは?知らないと危険な“同意なき暴露”の意味と企業リスク

ニュース -

政策金利上昇で「自動昇給」、0.25%増で月1.25万円の給料アップ 住宅ローン会社が導入

ニュース