公開日 /-create_datetime-/

労使コミュニケーション調査結果に見る企業と労働者の意識の違い

労使コミュニケーションとは、労使間における情報共有・意思疎通を指しています。労使交渉の文脈で捉えられることが少なくない言葉ですが、広義では企業と労働者が同じ方向を目指して事業を営むことができているかを知るための指針にもなり得ます。

今回は、厚生労働省による労使コミュニケーション調査結果のうち「企業と労働者の意識の違い」に焦点を当て、読み解いていきます。

労使コミュニケーションに対する認識の違い

はじめに、企業側と労働者側がそれぞれ労使コミュニケーションの状態をどう捉えているのかを確認しておきましょう。

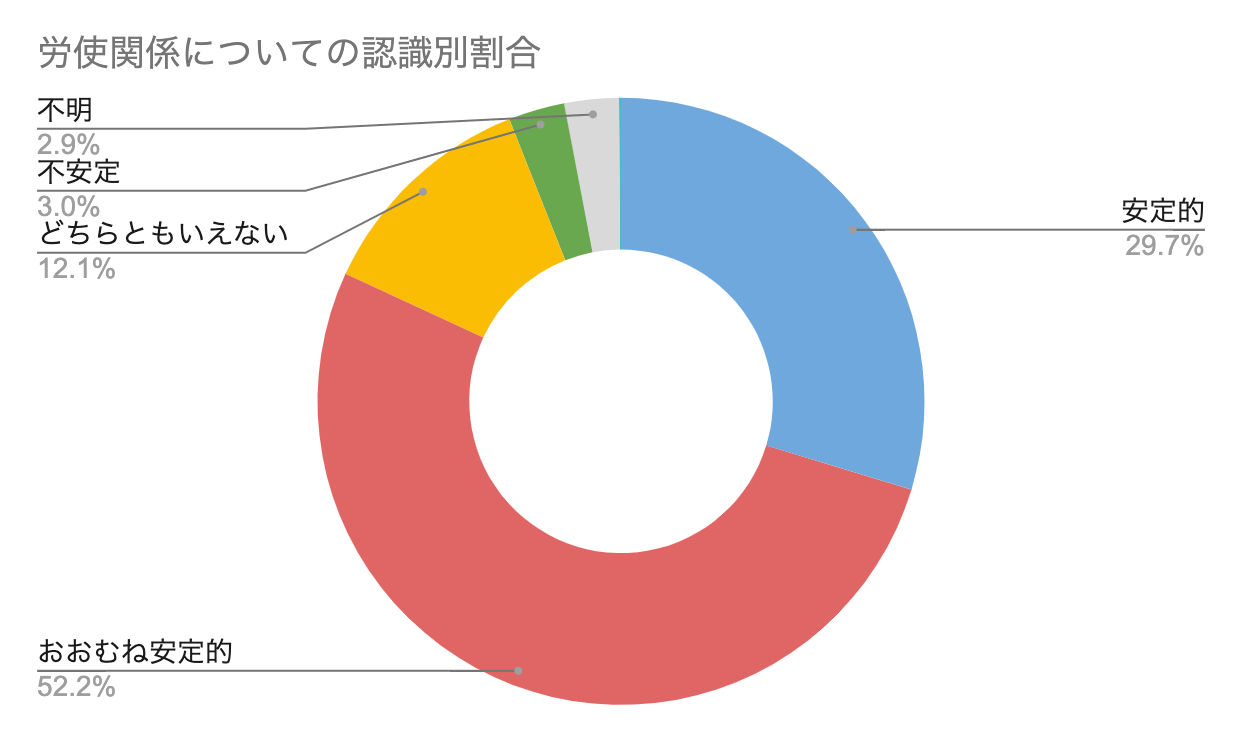

下図は、労使関係についての認識を事業所にヒアリングした結果を表しています。「安定的」「おおむね安定的」の回答を合わせると、約82%の企業が当面大きな問題はないと考えていることがわかります。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r01gaiyou02-1.pdf

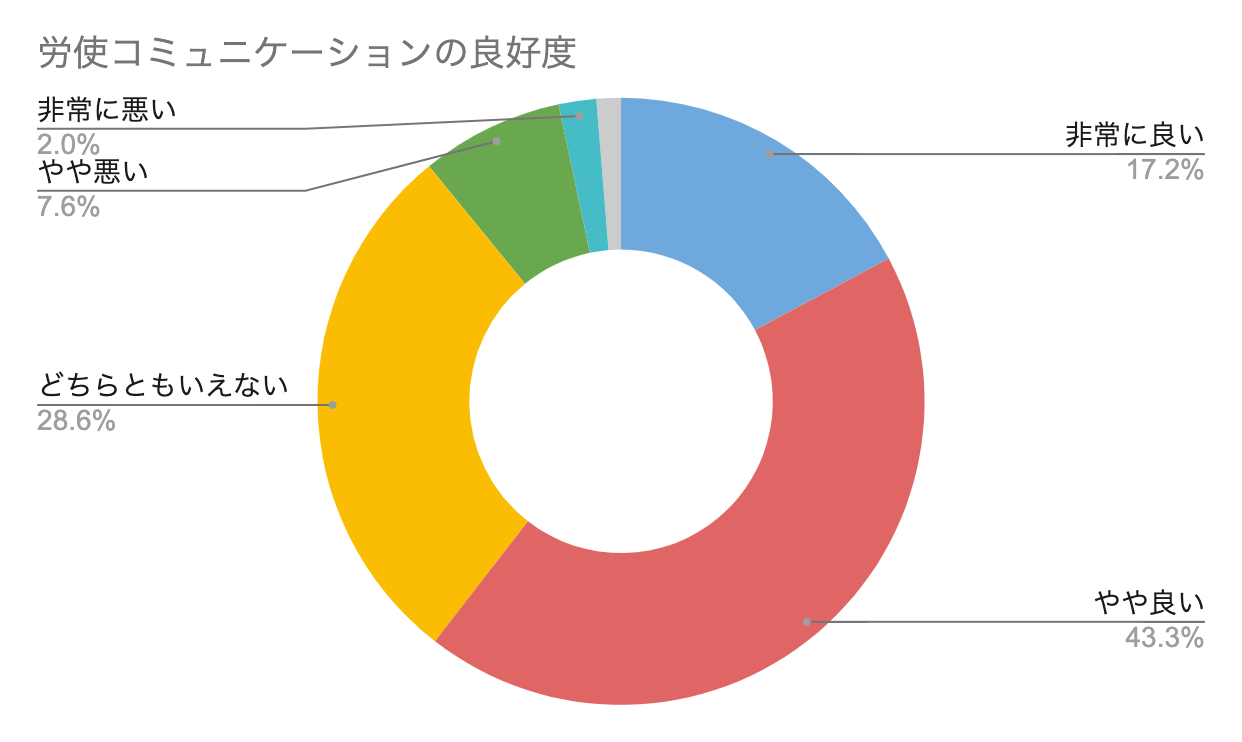

では、労働者から見た場合はどうでしょうか。下図は、労働者に労使コミュニケーションの良好度をヒアリングした結果を示しています。「非常に良い」「やや良い」を合わせた回答はおよそ61%に留まっており、企業側の回答と20%以上の開きがあることを確認できます。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r01gaiyou03-1.pdf

これらの結果から、労働者は経営層が認識していない領域で「理解されていない」「十分に要望を聞いてもらえていない」と感じていることが想定できます。労使間コミュニケ−ションは「企業側が実感しているほど、労働者にとって望ましい状態が維持できているとは言いがたい」と考えておいたほうが無難でしょう。

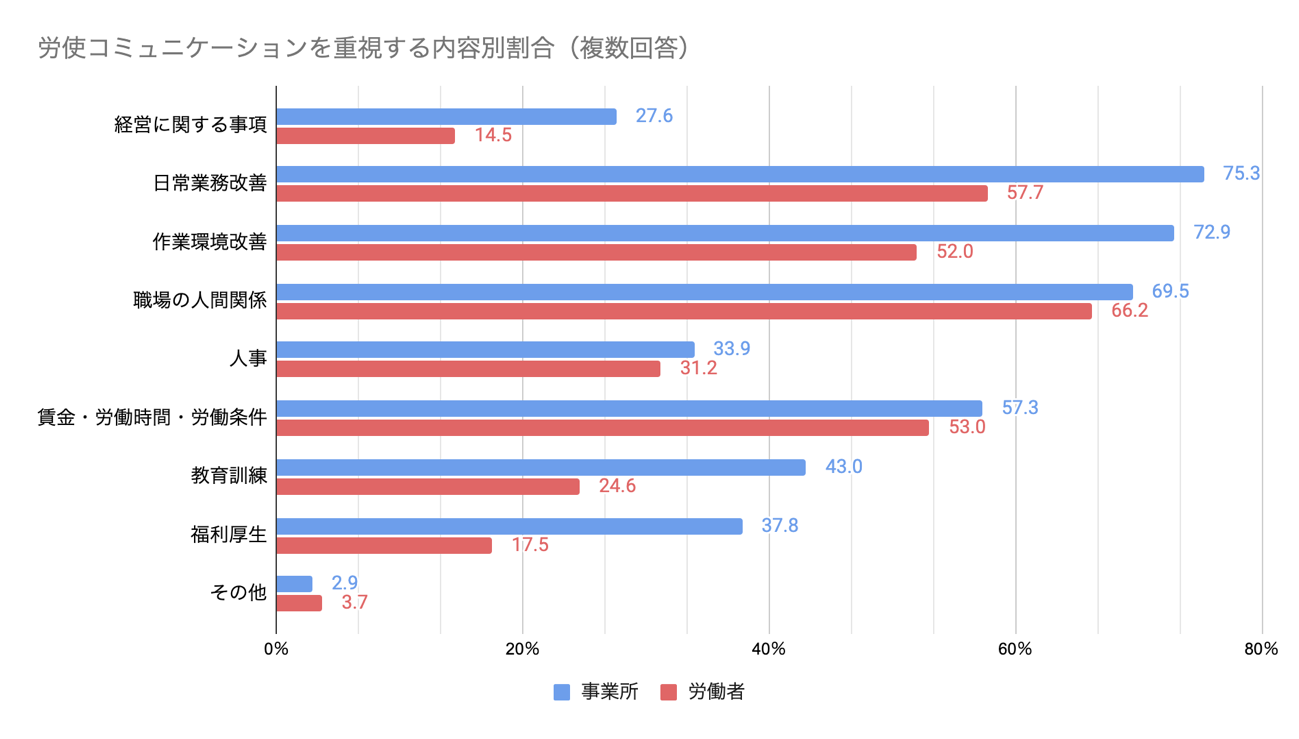

労使コミュニケーションを重視する内容別割合の違い

次に、労使コミュニケーションにおいてどのような内容を重視しているのかを見ていきます。下図は、事業所・労働者のそれぞれが労使コミュニケーションで「重視している」と回答した割合を示したものです。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r01gaiyou03-1.pdf

hhttps://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r01gaiyou02-2.pdf

企業側が最も重視しているのは「日常業務改善」であるのに対して、労働者が最も重要視しているのは「職場の人間関係」であることが確認できます。また、「教育訓練」「福利厚生」においては企業と労働者との間に温度差が見られ、労働者の関心があまり高くないことが窺えるのです。

こうした労使間の認識の違いには、従業員にとって働きやすい環境を提供する上で重要なヒントが隠れています。企業として注力したいと考えている事項と、労働者にとって重要な課題との間にずれが生じている可能性も十分に想定できるのです。

間接部門として留意しておきたい3つのポイント

以上の結果を踏まえ、間接部門として留意しておきたいポイントをまとめました。とくに人事部門の方は、次のポイントを意識しておく必要があるでしょう。

●労使コミュニケーションに対する認識は「労働者のほうがシビア」

労使コミュニケーションが十分に行われているかどうかについては、企業側よりも労働者側のほうがシビアに見ているケースが多いといえます。経営層としては従業員の要望を十分に聞き入れているつもりでも、水面下では不満を抱いている従業員が少なからず存在する可能性があるのです。

労使コミュニケーションにおいて重視する項目として「人間関係」を挙げた割合は、役職が上がるほど低くなっていく傾向が見られます。つまり、役職に就いていない社員のほうが人間関係についての悩みを抱えやすいのです。

職場のメンタルヘルス対策を促進する観点から、人事部門は各部門長に部下との定期的な面談実施を促すことが大切です。また、産業保健スタッフ(産業医・衛生管理者・保健師・人事労務担当者)によるメンタルヘルスケアの実施を企画立案するなど、従業員のストレスの状態を感知する仕組みを構築していきましょう。

●従業員は職場の人間関係を重視している

業務改善や作業環境の改善に対する従業員の関心は、決して低いわけではありません。むしろ、業務・環境の改善よりも職場の人間関係を重要視している従業員がさらに多いことに目を向けるべきでしょう。

たとえば、業務の進め方や作業環境に問題があると感じていたとしても、上長や経営層に「提案しづらい」「提案しようと思わない」なんらかの事情を抱えている可能性があります。匿名によるアンケートの実施などを通じて、部門を超えた実態の把握をしていく必要があるでしょう。

従業員の率直な意見・要望をヒアリングすることは、間接部門だからこそ可能な場合もあります。第三者の立場で公平に要望を受け付ける機会を設け、従業員の声を聞いてみるのも1つの方法です。

●教育訓練は意識の形成から取り組む必要がある

教育訓練を重視するとの回答が占める割合に関して、企業側と従業員との間で18%以上もの開きが見られたことは注目すべきポイントといえます。従業員のスキルアップや知識習得のために教育訓練の機会を提供したとしても、従業員側は受け入れる態勢が整っていない可能性があるのです。

教育訓練の機会を設けるのであれば、スキルや知識の習得が従業員自身のキャリアパスとどう関わるのか丁寧に説明し、理解を得る必要があります。従業員が教育訓練に対して義務的に参加することのないよう、意識の形成から取り組むことが大切です。

まとめ

労使コミュニケーションは、企業と従業員との間で認識の相違が生じていないかを知る上で指標の1つとなります。今回解説してきた調査結果を踏まえ、間接部門として取り組めること・改善できることを検討してみてはいかがでしょうか。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

新着動画

関連情報

-

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説

ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点

ニュース -

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点

ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引

ニュース -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件

ニュース -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説

ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説

ニュース -

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説

ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い

ニュース