公開日 /-create_datetime-/

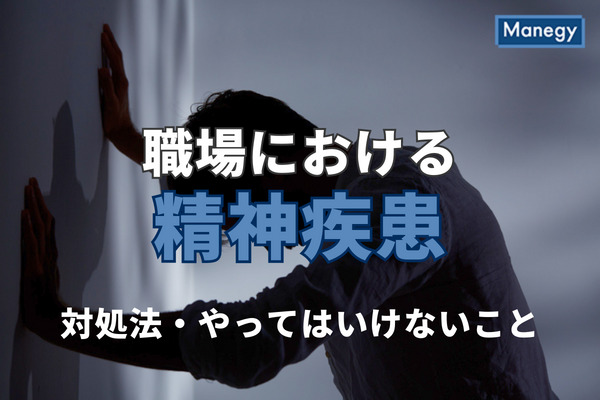

職場における精神疾患とは?対処法・やってはいけないことを解説

「従業員がまったく業務に集中できていない」「無断欠勤が多い」といったケースに遭遇した場合、職務怠慢として片付けるのは早計です。とくに、普段は真面目な従業員が上記のような行動をしている場合は、精神疾患の可能性も考えられるでしょう。

従業員が精神疾患になってしまうと、普段通り業務が遂行できなくなってしまい、休職・退職に至る可能性もあります。今回の記事では、精神疾患についての知識や、企業が取るべき対応について詳しく解説します。

精神疾患とは

精神疾患とは、気分の落ち込みなど、心身にさまざまな影響が出る状態を指します。職場でのハラスメントや長時間労働など、主に「過剰なストレス」が原因です。

精神疾患にはさまざまな種類があり、特定の病気を指しているわけではありません。よく知られている精神疾患としては、「うつ病」があります。気分が落ち込んでしまい、周囲の人や物に対する関心が薄れてしまう病気です。

「統合失調症」も、代表的な精神疾患です。現実感覚が乱れてしまい、幻覚や妄想が現れてくるなど、強い症状が出てきます。ほかにも、過度の不安に襲われる「不安障害」や、さまざまな「依存症(アルコール依存症、ギャンブル依存症など)」も精神疾患に分類されます。

従業員の精神疾患の兆候

「精神疾患」の種類はさまざまで、一般的に以下のような兆候が見られます。

気分の変化

精神疾患の兆候としてよく見られるのが「気分の変化」です。とくに精神疾患のケースでは、ネガティブな方向に変化していきます。「気分が落ち込む」「不安になる・悲観的になる」「過剰にイライラしてしまう」といった状態です。

従業員から上記のような訴えがあったり、もしくはそのような兆候が見られたりした場合は、注意が必要になります。

行動の変化

精神疾患の兆候として、「行動の変化」もよく見られます。とくに注意したいのが、周囲から見ても分かるような無気力状態であり、業務の遂行に支障をきたしているような場合です。

たとえば「遅刻や欠勤が増えている」「仕事の質が、以前と比べて明らかに低下している」といったケースに該当するような場合は、精神疾患を発症する確率が高いといえます。

身体の変化

精神疾患の兆候として、精神的なものだけではなく、肉体的な変化も見られます。睡眠障害や食欲不振は典型的な例です。ほかにも、常に体調が優れないといったケースもあります。

従業員が「睡眠不足で仕事に集中できない」「めまいや吐き気などの体調不良がある」と訴えている、もしくはそのような状態が見られる場合は注意が必要です。

上記のような兆候が見られた場合には、早期に医師の診断・及び適切な治療を受けなければなりません。

■関連ニュース

従業員のメンタル不調の原因の1位は?

精神疾患の兆候が見られた場合の対応

従業員に精神疾患の兆候が見られた場合は、早期に対応するのが何よりも重要です。心理カウンセリング、もしくは専門医療機関を紹介し、なるべく早く受診させるようにしましょう。

専門家に「精神疾患」と診断され、当面業務の遂行ができなくなる可能性もあります。休業が必要になった場合は、休職制度についてきちんと説明し、従業員が休みやすい環境を整えましょう。

従業員が精神科などに通いつつ、業務を続ける場合もあります。ただし精神疾患によって、従業員の生産性やパフォーマンスが低下する可能性もあるため、一定の「配慮」が必要です。具体的な方法としては、「時短勤務」「業務内容の調整(負担軽減)」などがあります。

休職しているかどうかを問わず、従業員との適度なコミュニケーションは欠かさないようにしましょう。従業員が休業をしている場合は、通院の状況を聞きつつ、復職に向けて話を整理していきます。

休業から職場復帰までの支援の流れ

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」によれば、休業から職場復帰までの支援の流れは、以下の通りです。

・第1ステップ「病気休業開始及び休業中のケア」

・第2ステップ「主治医による職場復帰可能の判断」

・第3ステップ「職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成」

・第4ステップ「最終的な職場復帰の決定」

・職場復帰

・第5ステップ「職場復帰後のフォローアップ」

精神疾患の兆候が出た際に避けるべき対応

従業員に精神疾患の兆候を示した場合、避けるべき対応について解説します。まずは、「主治医の診断書を無視して仕事をさせること」です。損害賠償責任や、労災認定の可能性もあります。

休業中の従業員に対して、早く復職するようにプレッシャーをかけるのも厳禁です。より精神的な負担がかかってしまい、職場復帰が遅れる原因となる可能性があります。

従業員のプライバシーを軽視することも禁物です。「病気以外のプライベートな部分を根掘り葉掘り聞かない」「関係者以外に病気のことを漏らさない」などの行動は徹底しましょう。

まとめ

「ストレス社会」ともいわれる現代では、自社の従業員がいつ精神疾患になっても不思議ではありません。とくに業界の構造上、長時間労働が常態化しているような場合は、従業員のメンタルヘルスケアに細心の注意を払う必要があります。

重要なのは、従業員が精神疾患になってから対応するのではなく、「従業員が精神疾患になるのを防ぐこと」です。今一度、職場環境を見直しつつ、メンタルヘルスケアについて考えてみてはいかがでしょうか。

■おすすめのお役立ち資料

■参考サイト

労働衛生コンシェル|労働安全衛生法第66条第1項~第6項

厚生労働省|心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース -

【中堅社員の意識調査】半数以上がキャリア志向「未定」

ニュース -

新卒採用の歩留まり悪化の主因は「応募者との距離感」 8割超が返信速度に課題

ニュース -

採用コストの平均とは?相場・内訳・削減方法をわかりやすく解説

ニュース -

休業手当とは?計算方法から支払われないケース、休業補償との違いまで徹底解説

ニュース -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!

ニュース -

【中堅社員の意識調査】成長実感が低いほど、離職意向が高まる傾向

ニュース -

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営

ニュース -

1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?

ニュース