公開日 /-create_datetime-/

ふるさと納税とは、故郷や関係のある自治体を応援するために、平成20年度から始まった寄付制度です。しかし近年では返礼品競争が過熱するなど、本来の趣旨から外れている点が指摘されています。

こうした中で長野県は、原則的に返礼品を提供しない「ガチなが」という県直営の納税サイトを開設しました。その真意はどこにあるのか、果たして納税額は増えるのか、長野県の大胆な取り組みについてレポートします。

>寄付金控除といえば・・・。年末調整業務の手間を減らすシステムを今からチェック!<

「ガチなが」の目指すものは?

ふるさと納税では、民間のポータルサイトを利用する人が多く、自分が応援したい自治体というよりも、返礼品によって納税先を決める傾向が強まっています。

長野県が開設した「ガチなが」は、民間に委託せず長野県が直接運営するふるさと納税受付サイトです。本気で長野県を良くしたいという思いと、可能な限り税金を有効に使いたいという思いから、返礼品を提供せずに納税者を募っています。

「ガチなが」開設の背景

2021年度に長野県が集めたふるさと納税は、約87,000件でおよそ12億円でした。しかも納税額は、毎年増加しているということです。

ところが、返礼品に3割、ポータルサイトへの委託料が1割、配送などの手数料が1割ほどかかるため、納税額全体の約5割が経費として消えてしまいます。県が使える税金は、当然残りの5割になってしまうのです。

この状況が続けば、必要な税金が自治体に入らないという理由から、いずれふるさと納税そのものを見直す動きが出るかもしれません。それに先がけて長野県は、2023年4月3日に「ガチなが」の開設に踏み切ったのです。

ふるさと納税の基本的な仕組み

ふるさと納税は寄付金控除を利用した制度であり、納税者は自分が選んだ自治体に寄付をする代わりに、所得税の控除や住民税の税額控除を受けることができます。

さらに返礼品という仕組みがあり、寄付した金額の3割以内という条件で、地域の特産品などを受け取ることもできます。返礼品はポータルサイトで比較できるため、返礼品の中身で納税先を選ぶというケースも多いのです。

ほとんどの自治体では、ふるさと納税の使途を選択できます。災害復興支援や産業の振興を支援したり、教育や子育てに積極的な自治体を支援したりすることができます。本来は納税者にも自治体にも、双方にメリットをもたらす仕組みだといえるでしょう。

ふるさと納税の問題点

ところが、日本の首都東京はふるさと納税制度に参加していません。いったいなぜなのか、東京都はふるさと納税に関する以下のような問題点を挙げて、国に制度の見直しを求めています。

地元自治体の税収が減少する

たとえば東京都の住民がふるさと納税を利用して、東京都以外に寄付をした場合、当然入るべき税金が東京都には入りません。実際に都民税は年々減少しています。 本来住民税は、自治体の行政サービスに使われるものであり、その地域の住民が公平に負担するべき税金です。受益者負担という原則から見ても、ふるさと納税には問題があるのです。

過熱する返礼品競争

全国の自治体はふるさと納税を集めるために、寄付額の3割以内で返礼品を提供しています。この仕組みでは、魅力的な返礼品を準備できる自治体が、より多くの寄付金を集められるという状況が生じます。

本来使えるはずの税金から、3割が返礼品に回されることを考えると、いずれは行政サービスの低下を招くというリスクもあるでしょう。

税負担の不均衡を招く

ふるさと納税を利用した場合の控除額は、所得に応じて上限が高くなります。つまり、高所得者ほど多くの返礼品を受け取れることになり、公平な税負担という観点からも、大きな問題を抱えています。

こうした問題は長野県も同様に抱えており、2021年度の寄付額が約12億円だったのに対して、約13億8,000万円の県民税が他の自治体に流出してしまいました(現状では、県外に流出した金額の75%は国が補填)。

「ガチなが」のこれから

長野県では今後しばらくの間、既存のふるさと納税制度と「ガチなが」とを並行して運営する予定です。「ガチなが」なら経費を大幅に抑えられ、ほとんどの寄付金を行政サービスに使えるため、最終的には「ガチなが」への一本化を図る狙いです。

しかし返礼品がないという点から、寄付が集まらないという事態も想定できます。それでも長野県は、重点的に取り組むプロジェクトなどを告知しながら、一緒により良い長野県をつくる支援者を求め続けていくでしょう。

まとめ

ふるさと納税の問題点は以前から指摘されていて、最近では返礼品の競争が議論の的になり、システムの再構築を求める意見も増えています。その先陣を切る形で、長野県は返礼品のないふるさと納税を始めました。

「ガチなが」が今後どのような動向を見せるのか、状況によっては他の自治体も追随する動きを見せるかもしれません。いずれにしても、この思い切った長野県の取り組みに、今すべての自治体が注目しているのではないでしょうか。

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

働く人の意識を変える定点観測

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成

おすすめ資料 -

情報流通プラットフォーム対処法が成立、プライバシー強化は実現するのか?

ニュース -

多様化する企業の人事戦略、インターンからの入社につなげる新たな取り組みとは?

ニュース -

銀行員の後悔しない転職!強みや転職先、成功のポイントは?

ニュース -

エンゲージメント向上の目的で再注目の社宅運営で トップクラスのサービス、その魅力とは?/2024年版 編集部が管理部門に おすすめする本当に良いサービス

ニュース -

役員定年とは~役員定年制のメリットとデメリット

ニュース -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

おすすめ資料 -

人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画

おすすめ資料 -

【入門ガイド】はじめての電子署名

おすすめ資料 -

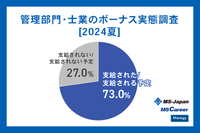

【2024年夏】管理部門・士業のボーナス実態調査!支給されている人の割合や支給額は?

ニュース -

勤怠管理や給与計算などで8割がクラウドシステムを利用 バックオフィス業務のペーパーレス化調査

ニュース -

【出戻り転職】志望動機は「即戦力として働ける」、「馴染みがある」など。切り出し方やアプローチがアルムナイ採用成功のカギか

ニュース -

【月曜開催イベント】『-継続的成長戦略-コスト削減×働く場づくり』はこの記事を読めばまるわかり!

ニュース -

EC・通販サイトで本人になりすまして他人が申込みをしたら?「なりすまし」への企業の対処法を解説

ニュース