公開日 /-create_datetime-/

社内コミュニケーションの重要性

まず、社内コミュニケーションは組織の健全な運営には欠かせない要素であり、その重要性を理解することは極めて重要です。

良好なコミュニケーションは、従業員間の信頼関係を深め、組織全体の一体感を醸成します。また、その結果、組織全体の生産性向上、企業の競争力強化につながるのです。

コミュニケーションが会社の成長に対する影響

良好なコミュニケーションは、組織の中で情報を適切に伝播させ、意思決定プロセスをスムーズにします。これは新しいアイデアの提案や創造的な解決策の開発を促進し、組織全体の革新と成長へ結びつきます。

また、社内の明確で開かれたコミュニケーションは、従業員のモチベーションを引き上げ、生産性の向上に貢献します。そのため、コミュニケーションは実は会社の成長に大きな影響を与える要素なのです。

強い社内コミュニケーションの特徴

良好な社内コミュニケーションの特徴は、明瞭さ、公平さ、一貫性、相互理解にあります。明確なコミュニケーションにより、ミス情報と誤解を防ぐことができます。公平なコミュニケーションは、全ての従業員が等しく情報を共有し、参加できる雰囲気を作り出します。

これにより、従業員は自身が重要な一員であると感じ、結果として、組織全体の生産性と職場満足度が向上します。

コミュニケーション不足がもたらす問題

逆に、コミュニケーションが不足していると、さまざまな問題が発生します。例えば、情報が適切に伝わらないことで、誤解や混乱、さらには間違った意思決定を引き起こす可能性があります。

また、従業員が自身の意見を述べる機会を持てない場合、モチベーション低下や職場の雰囲気が悪化する可能性があります。これらの問題は企業の成長や生産性を大きく阻害する可能性があるのです。

効果的な社内コミュニケーションの取り組み方

成功している企業の一つの要素として、良好な社内コミュニケーションの実現が挙げられます。その取り組み方は多岐にわたり、時には自社の文化や環境に応じた独自の手法を生み出すこともあります。

しかし、その基本は役職や立場を超えたオープンなコミュニケーション、相互理解の深化、そして信頼関係の醸成にあります。

社内コミュニケーションを改善するための戦略

社内コミュニケーションを改善するための戦略として、明確なコミュニケーションのルール設定とそれを守る文化の形成が重要です。

これにより、誤解や情報の齟齬を防ぎ、円滑な意思疎通を図ることが可能となります。一例として、会議におけるアジェンダの共有や結論の所信を明確にするなどが挙げられます。

また、トップからのメッセージ発信も重要な一部です。役員からの明確なビジョンや方針の共有は、すべての社員が働く目標や意義を把握し、モチベーションを高める効果があります。このビジョンは定期的に見直し、必要に応じてアップデートされるべきです。

デジタルツールを活用したコミュニケーション方法

デジタル化が進む現代、効率的な社内コミュニケーションの取り組みとして、デジタルツールの活用は欠かせません。

メッセージングツール、ビデオ通話、共有ドキュメントなど、これらのツールをうまく使うことで、立場や地理的な位置に関わらず、時差を気にすることなくコミュニケーションを取ることができます。

また、これらのツールは、情報の透明性を保つことも可能です。情報の共有が容易になることで、全員がリアルタイムで最新の情報にアクセスでき、迅速かつ効率的な意思決定が可能になります。

定期的なフィードバックを通じた社員間の信頼の向上

最後に、定期的なフィードバックシステムの構築を推奨します。定期的な1対1のミーティングやパフォーマンスレビューを設けることで、社員とマネージャー間の理解を深め、信頼関係を築くことができます。

このようなフィードバックの機会は、問題点や改善点を明らかにし、個々の成長や組織全体の進歩を促します。

また、上司だけでなく、同僚や部下からもフィードバックを受ける機会を設けることで、多面的な視点から自身の働き方を評価し、改善することが可能です。

これらと同時に、フィードバックを受けることの受け入れ態勢や、フィードバックを行う際の適切な言い方も、一緒に考えるようにしましょう。

目標設定の重要性

本来、目標設定は単なる目標の数値化に過ぎません。しかし、それが組織のパフォーマンス向上を牽引し、個々のモチベーションを鍛え上げる重要な要素となります。

目標を見定めることで、何をすべきか、どのような結果を目指すべきか、が明確となり、それに向けて具体的なアクションプランを立てることが可能となるのです。

目標設定が組織のパフォーマンスに及ぼす影響

目標設定は、組織の各メンバーが目指すべき方向を指し示し、アクションステップを明確にすることで、組織全体のパフォーマンスを引き上げる効果があります。

一見単純な行為かもしれませんが、複数人のメンバーが共通の目標に向かって努力することで、細分化された仕事も効率的に進行し、結果的に生産性が向上します。

また、目標設定は組織の改革や新しいプロジェクトを推進する際にも有用です。明確な目標があることで、進行状況を客観的に評価することができ、必要な調整や改善を確実に行うことが可能となるのです。

明確な目標設定の特徴と効果

明確な目標設定には、具体性、達成可能性、挑戦性、評価可能性、及び時間的制約、といった要素が必要です。目標が具体的であればあるほど、個々の行動計画を立てやすくなり、メンバーのモチベーションを上げる効果があります。

また、目標が明確であればあるほど、達成されたときの達成感や喜びは大きく、これがさらなるパフォーマンス向上につながるのです。そのため、組織全体でも各部門や個々のメンバーでも、明確な目標設定を行うことは重要な施策となります。

目標未達による問題とその対策

一方で、目標設定が不適切な場合や、設定した目標が達成できなかった場合、組織内部のモラル低下やモチベーションの喪失、生産性の低下といった問題が発生します。

このような問題を解決するためには、まず目標設定の適正化が求められます。すなわち、目標が具体的であり、それが達成可能であり、同時に挑戦性を持っているかどうかを見直す必要があります。

また、目標達成のための進行状況を定期的にチェックし、必要であれば途中で目標を修正する柔軟性も必要です。そのためには、組織全体のカルチャーが柔軟性を包容し、目標設定を適切に行う環境が整備されていることが重要となります。

効果的な目標設定の手法

目標設定は、個人、あるいは組織が取り組むべき重要な作業の一つです。その成功の鍵となるのが、効果的な目標設定の手法であります。成功へ導く目標設定には科学的根拠があり、それを適切に活用できるかどうかが結果を左右します。

本章では、SMART原則に基づいた目標設定、中間目標の設定とその効果、そしてそれらを遂行するために必要なスタッフの支援と育成について考察します。

SMART原則に基づいた目標設定

SMART原則とは、Specifc(明確性)、Measurable(測定可能性)、Achievable(達成可能性)、Relevant(関連性)、Time-bound(期間制限)を指し、科学的な目標設定の基本的な枠組みです。それぞれの要素が目標設定の質を高める要素となり、全てを満たすことで目標達成が容易になります。

例えば、「売上を上げる」という目標は、SMART原則に基づいて考えると、「3か月後に前年同期比10%の売上アップを達成する」という目標に具体化されます。

これにより、何をいつまでにどの程度達成すべきなのかが明確となります。SMART原則は、目標のクリアさを大切にし、視覚化に役立つため、達成への道のりが見えやすくなります。

達成可能な中間目標の設定とその効果

SMART原則によって明確化された目標に対し、その達成には中間目標の設定が有効です。例えば、売上を10%上げるという目標の場合、その途中、毎月何%の成長を達成するかという中間目標を設定します。

これは、大きな目標を小さなステップに分解し、その達成感を通じてモチベーションを維持する役割を果たします。

また、中間目標達成の進捗を定期的に評価することで問題点が見えやすくなり、必要な改善策を途中で加えることが可能となります。これにより、目標達成の確率を高めることができます。

目標達成のためのスタッフの支援と育成

SMART原則や中間目標の設定は有効な手法ですが、それらを活用した目標設定を正しく遂行するためには、スタッフの支援と育成が欠かせません。スタッフの教育を通じてSMART原則の理解を深め、効果的な目標設定のスキルを身につけさせることが必要です。

さらに、目標達成に対するスタッフのモチベーションを向上させるためには、中間目標達成の際の達成感を最大限に引き出すことも大事です。

そのためには、達成した際のフィードバックの提供や、成果を正当に評価する体制の構築も求められます。組織全体が一体となって目標達成を目指す文化を育むことで、より高い成果を手に入れることができるでしょう。

コミュニケーションと目標設定の連携

コミュニケーションは、組織を円滑に動かす大切な要素であり、目標設定と密接に関係しています。一方、目標設定は明確なビジョンを描き、その達成に向けた道筋を示す役割を果たします。

この二つをうまく結びつけることで、チーム全体の生産性やモチベーションを最大限に高めることが期待できます。

社内コミュニケーションと目標設定の相互作用

社内コミュニケーションと目標設定は、相互に深い関係性を持ちます。目標設定を行う際は、イニシアチブを持つ者だけでなく、関係する全てのメンバーが情報を共有し、理解し合うことが大切です。そのための重要な手段が、円滑なコミュニケーションあります。

逆に、明確な目標が設定されている場合、その目標に向けてチーム全体が連携し、円滑な情報交換が可能になります。さらに、明確な目標はコミュニケーションの質を高め、誤解や摩擦を減らす助けとなります。

チーム全員が共有する目標設定の重要性

チーム全員が目標を共有することで、一体感を生み出し協力的な行動を促します。それぞれのメンバーが目標を理解し、そのための役割を把握することで自己の責任感が醸成され、パフォーマンスの向上をもたらします。

また、チーム全体で目標を共有することで、個々の行動や判断が組織全体をどのように影響するかを理解することができ、総力戦で目標達成を目指すことが可能になります。

定期的な進捗確認とコミュニケーションの効果

設定した目標に向けて活動を進めていく中で、定期的な進捗確認は必要不可欠です。進捗の共有は、メンバー間の認識のズレを防ぐだけでなく、問題点や改善点を見つけ出すきっかけとなります。

この進捗確認の過程での活発なコミュニケーションは、チーム内の結束を深め、一体感を生むとともに、問題解決のための新たなアイデアや視点を生み出すきっかけとなるでしょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

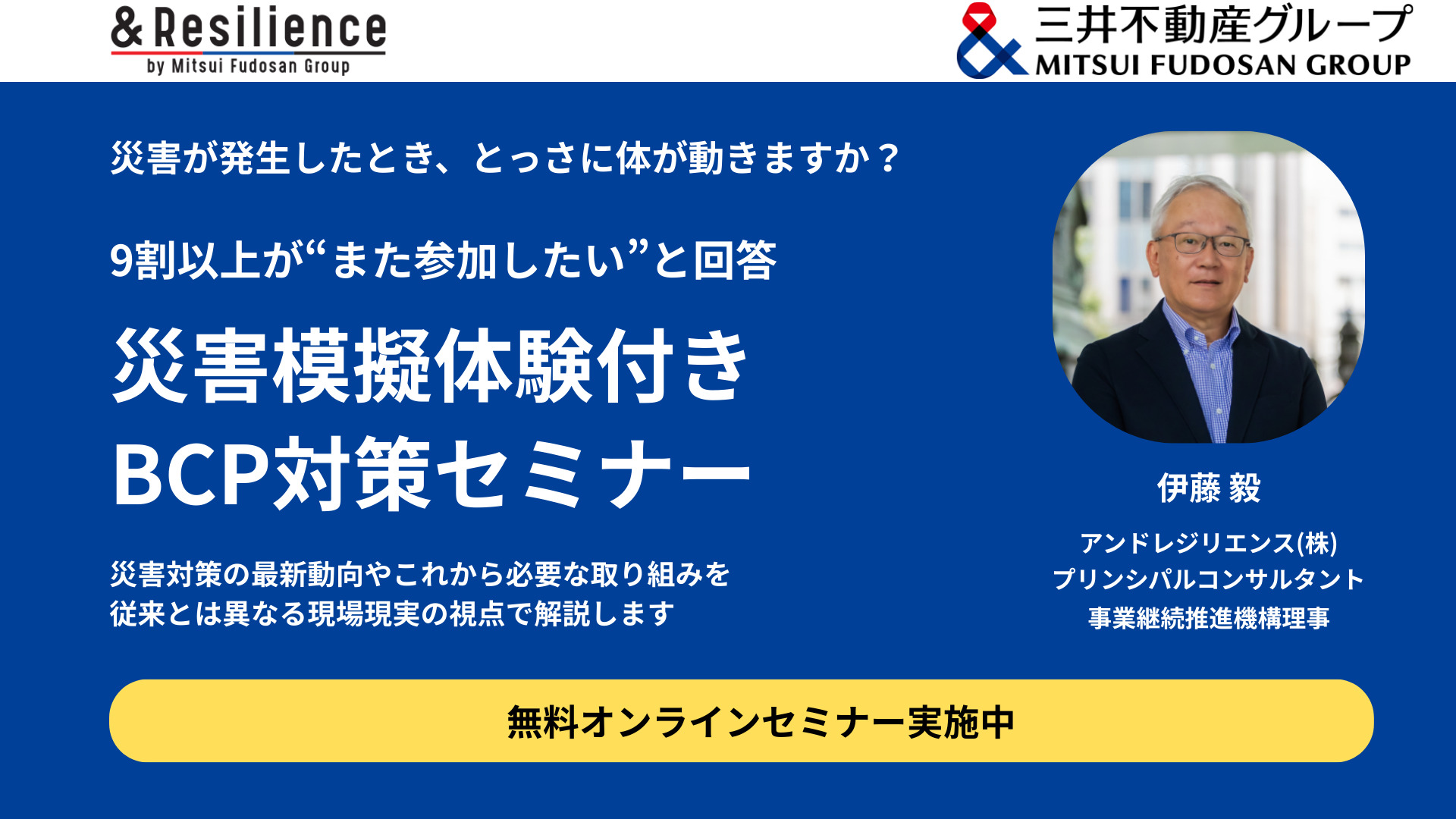

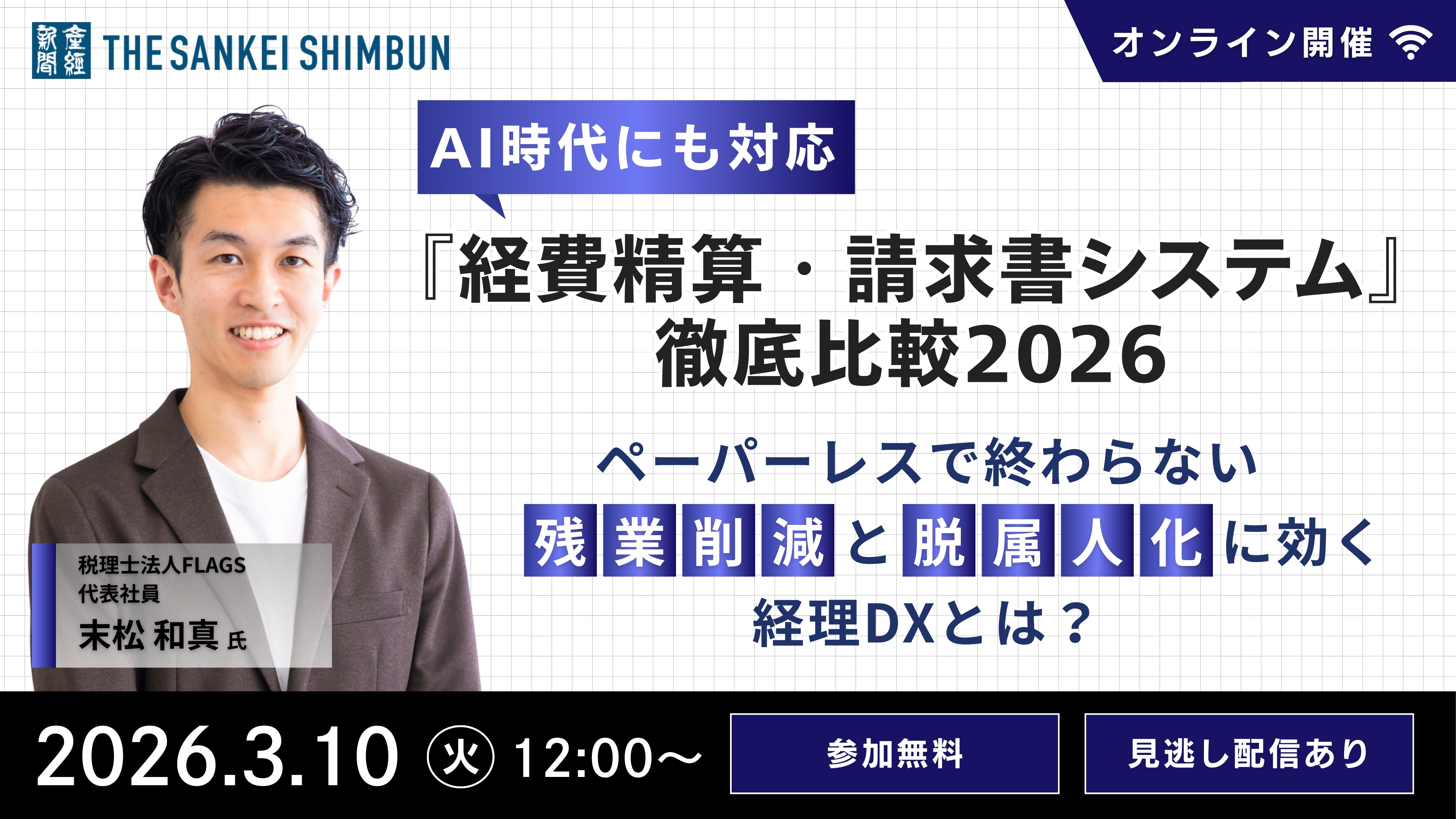

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

おすすめ資料 -

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!

ニュース -

【中堅社員の意識調査】成長実感が低いほど、離職意向が高まる傾向

ニュース -

棚卸減耗損とは?計算方法・仕訳例と棚卸評価損との違いをわかりやすく解説

ニュース -

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営

ニュース -

1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?

ニュース -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集

おすすめ資料 -

実印と認印の違いとは?使い分け方・必要な場面・同じ印鑑にしていいかまで解説

ニュース -

Scope3(スコープ3)とは?開示が求められている背景や算定方法を解説

ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説

ニュース -

採用を「運」から「設計」へ変える――役割貢献制度で実現する、ミスマッチゼロの要件定義とは?

ニュース -

生成AI導入の鍵はデータ整備|RAG精度を高める運用設計の極意

ニュース