公開日 /-create_datetime-/

年次有給休暇はリフレッシュして生産性を高めるために必要であり、法律で定められた働く人の権利です。厚生労働省が発表した「令和5年就労条件総合調査」によると、今年の有給取得率は過去最高だったようです。

あらためて考える有給休暇の基本

名前のとおり、休暇を取りながら賃金まで発生する年次有給休暇(以下「有給」)は、正社員・パート・アルバイトを問わず、一定の条件を満たしていれば公平に付与されます。基本的には勤続が半年になった時点で10日、以後1年ごとに1日ずつ増加して、最高20日間付与されます。

休暇の付与にはルールがあり、原則としては社員が申し出た時季を尊重しなければなりません。しかし有休が10日以上残っている場合に限り、企業側がそのうち5日の時季を指定できます。また、労使協定を結べば、計画的な休暇取得日の設定や1時間単位での付与も可能です。

有給には消化期限があることにも注意しましょう。使わなかった有給は翌年に繰り越せますが、2年という期限があるため、それを超えた有給は自動的に消滅します。

有給休暇が取れない現状

本来取得できる有給に対して、実際に取得した有給の割合を示すのが有休取得率です。日本ではこの数字が低いという問題があり、政府も制度改革を進めていますが、まだ目標とする70%には達してはいません。

原因の1つには日本独特の企業風土があり、業務繁忙期という理由で取得が許可されない場合もあります。さらに社員の立場からすると、周囲に気をつかって休めないという事情があるかもしれません。しかし企業側には有給を年に5日以上取得させる義務があるため、繁忙期や会社の事情で取得を許可しないままでいると、違法と見なされる可能性があります。

社員側でも、なるべく計画的に取得することや、許可されない場合は理由と代替日を確認することなど、積極的に有給を利用する意識を高める必要があるでしょう。もしも取得を妨害されるようなことがあれば、社内の担当窓口か、外部の労働局や労働基準監督署に相談するという方法があります。

年次有給休暇の取得率が過去最高に!初の6割超えに

厚生労働省が発表した「令和5年就労条件総合調査」を分析すると、日本でも徐々に有給に対する意識が変化していることがわかります。令和4年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数は、労働者1人あたり17.6日で取得率は62.1%となり、昭和59年(1984年)以来、過去最高を記録しました。

特に「複合サービス事業」と「電気・ガス・熱供給・水道業」で平均取得率が高く、ともに70%を超えています。一方で「宿泊業・飲食サービス業」は50%に届いていないことから、今後は業界間のギャップが人材確保の課題になるかもしれません。

まとめ

フランスやスペインなどでは、有給休暇を100%消化することは当たり前のようです。しかし日本では上司からの圧力があったり、休みにくい職場の雰囲気があったりして、なかなか休みが取りにくい職場も少なくなかったのではないでしょうか。取得率が過去最高になったというニュースからは、日本の企業風土の変化を読み取ることができるでしょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

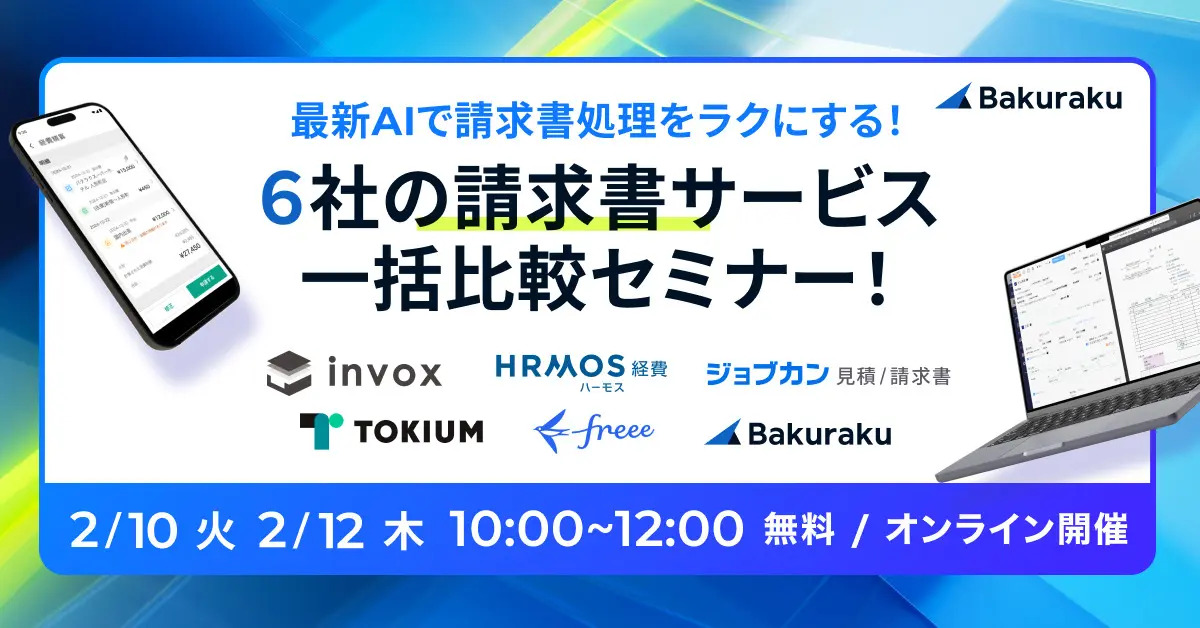

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略

ニュース -

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド

ニュース -

10のマネジメント機能とは/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第5話】

ニュース -

有給休暇はいつ消える?2年リセットと最大40日繰り越しの基本ルール

ニュース -

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット

ニュース -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?②〜【実効性検証】役割の明確化・戦略的育成・公正な処遇がもたらす経営効果〜

ニュース -

企業向けクラウドストレージ選定|日本的組織管理とサポートが鍵

ニュース -

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説

ニュース -

派遣契約とは?業務委託・SESとの違いと3年ルール・契約書のポイントを徹底解説

ニュース -

審査を揺るがす「過重労働」と「36協定違反」の深刻な影響:上場延期を回避するための労務ガバナンス

ニュース