公開日 /-create_datetime-/

イオンが育休中の「手取り100%」を補償!国の制度を先取りして実施

大手企業の1つであるイオンが、育休を取得した社員に対して、手取り額の100%を保証することが分かりました。この制度は、2024年から開始され、子どもが1歳になるまで適用されます。

今後は、本社のみならず、イオングループの各事業会社においても同様の制度の導入を検討していくとのことです。 今回は、育休をめぐる最新の話題についてまとめ、詳しく解説します。

現在の育休制度とイオン独自の育休制度の違いは?

育児休業とは、子育てのために働く人が取得できる休業制度のことです。育児・介護休業法によって規定されており、従業者が会社側に育児休業を申し出た場合、会社側は制度上これを拒否できません。

制度上、育児休業を取得できるのは1歳未満の子ども1人につき原則2回です。保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、最長2歳になるまで延長可能です。

また現在では、改正法の施行によって「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれる制度もあります。

【産後パパ育休】

男性の場合、子どもが生まれてから8週間以内に、最長4週間の休業を所得可能とする制度。2回に分けての取得も可能。産後パパ育休期間中は、「労使協定の締結」「休業前の合意」「就業可能日の上限を定める」などの条件が整っていれば、就業も可能。

【パパ・ママ育休プラス】

両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2カ月に達するまでの間で、1年間の休業が可能。

ここで注意すべき点は、育児・介護休業法が企業に求めているのは、育児休業の取得を認めることのみです。つまり、給与の補償までは求めていません。

制度上、給与額の補償をするのは国であり、「育児休業給付金」によって賄われます。給付金の額は以下の通りです。

・育児休業開始から180日以内・・・休業開始時の賃金額×支給日数×67%

・育児休業開始から181日以降・・・休業開始時の賃金額×支給日数×50%

つまり育休を取得すると、収入が大幅に下がってしまうのです。

一方、イオンの取り組みは、育児休業中であっても子どもが最長1歳になるまでの間、企業側が従業員の手取り額を100%補償するというものです。これは休業中も収入が一切減らないことを意味します。休業中の収入に対する不安を払拭する画期的な取り組みといえるでしょう。

高まらない男性の育児休業取得率

法律を改正して育児休業を取得しやすくしたところで、収入が大幅にダウンしてしまうとなると、積極的な取得は考えにくいのではないでしょうか。

実際、男性の育児休業取得率はほとんど伸びていません。2010年代後半に始まった「働き方改革」の影響により、育児休業の取得率は多少は上がりました。それでも2022年度時点において、女性の取得率が80.2%なのに対して男性は17.13%と2割に満たない結果となります。

親世帯と離れて暮らす若い夫婦の場合、育児はすべて夫婦で担う必要も生じます。出産して育児をするにあたって、ほとんどの場合、女性の側が担っているのが現状です。夫の側も育児休業を取得すれば2人でうまく育児を分担することが可能ですが、実態はそうではないのです。

厚生労働省の委託を受け、株式会社日本能率協会総合研究所が2023年3月に公表した調査では、末子(一人っ子ならその子)が小学校4年生未満で育児をしている労働者に対し、「育児休業制度を取得しなかった理由」を尋ねるアンケートを実施しています。それによると、男性・正社員の最多回答は「収入を減らしたくなかったから」の39.9%です。

収入を減らせないゆえに育児休業を取得できないことが、データからも読み取れます。この結果からも、イオンが行った100%補償の取り組みは、社内における男性の育休取得率を上げる効果が期待できる施策といえるでしょう。

2025年度からは「100%補償」が制度化される見込み

この「男性の育休取得率向上」を目指すことは、少子化対策の一環として、現在、国・厚生労働省が注力しようとしている施策です。

2023年、厚生労働省は省内審議会の場で、育児休業給付を拡充する案を示しています。その内容は、男性の育休取得率を2025年に50%、2030年に85%にすることを目指し、「両親ともに14日以上育休を取得した場合、休業前賃金の80%程度まで引き上げて、手取り収入を実質100%になるようにする」というものです。2025年度からの開始を目指すとしています。

つまり今回のイオンの取り組みは、国が将来行おうとしている施策を、自社負担にて先取りして行おうとしているのです。もちろん民間企業ですから、自社の企業イメージ向上、人材確保を狙っての施策でしょう。しかし実際に働く従業員にとって現実的なメリットが生じるのは間違いなく、モデルケースとして他の日本企業に模範を提示できる点で社会的意義は大きいといえます。

まとめ

現在日本では、少子化の進展に歯止めがかからない状況です。少子化対策の一環として、育休の取得しやすさを向上させることは重要といえるでしょう。 単純に育児休業を取得しやすいというだけではなく、加えて収入が維持できることが重要です。

現時点で育休取得率の低い男性の場合、収入の減少が育休取得がに消極的になる要因の1つといえます。これらの状況から、イオンの取り組みは少子化を食い止めるという点でも、注目が集まることでしょう。

参考サイト

令和4年度雇用均等基本調査(厚生労働省)

労働者調査 結果の概要(株式会社日本能率協会総合研究所)

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

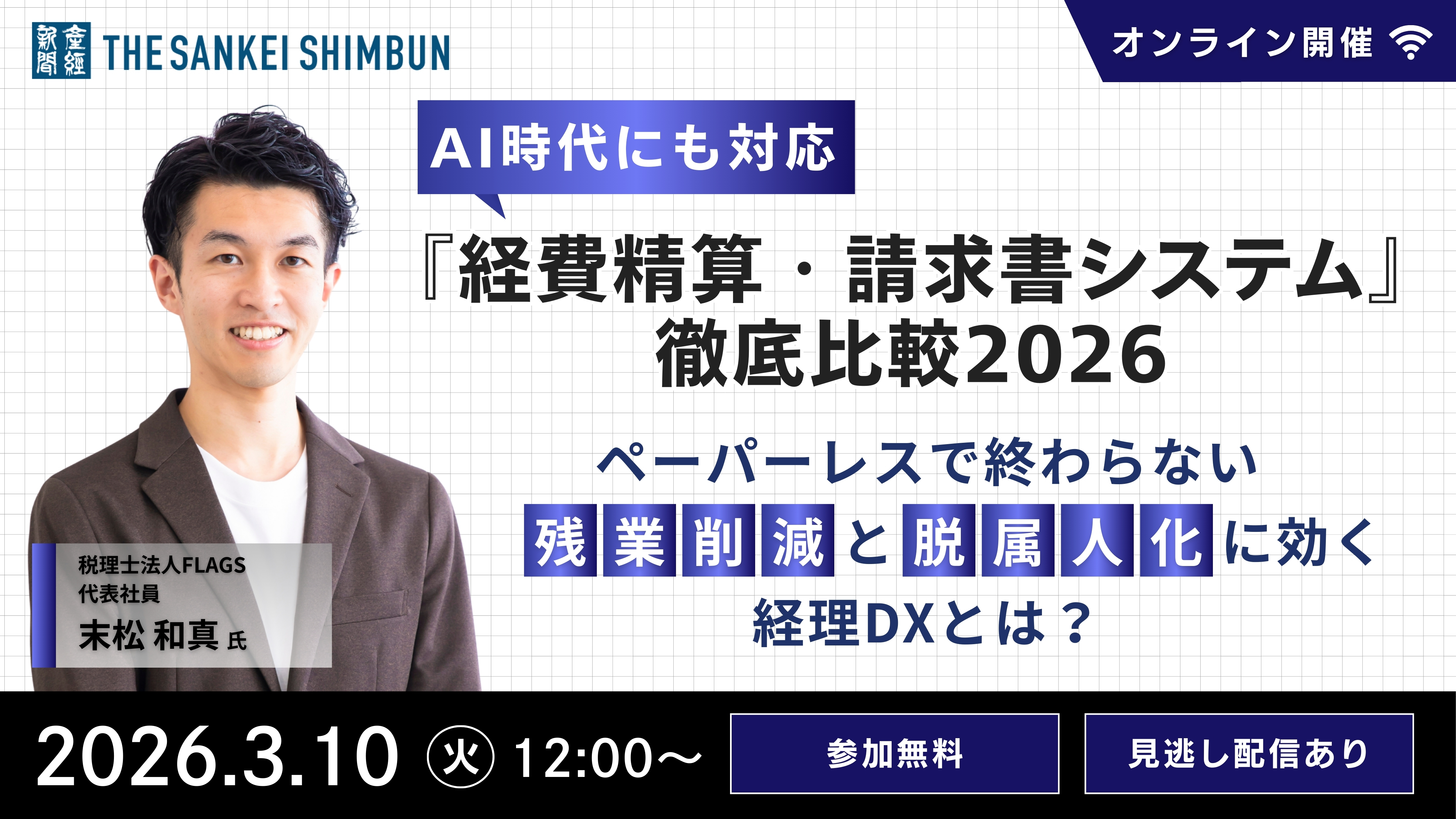

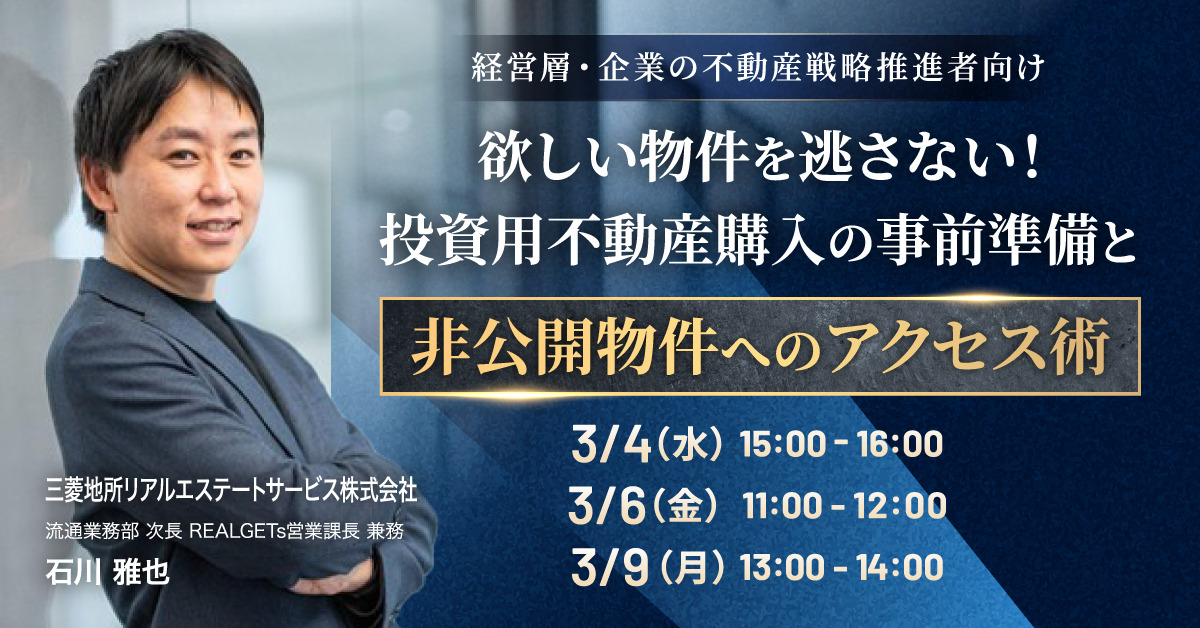

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

【経営企画・DX・投資まで】意思決定力を高める Manegy注目セミナー6選

ニュース -

第3回 税効果会計を適用する場合の会計処理並びに別表調整(翌事業年度以降)

ニュース -

決算月はなぜ3月が多い?決算時期ごとのメリット・デメリットと見直しの考え方

ニュース -

資金繰りを左右する売掛金と支払・入金サイトの管理

ニュース -

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

ニュース -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

第2回 税効果会計を適用する場合の会計処理並びに別表調整(特別償却適用事業年度)

ニュース -

第1回 特別償却の制度概要について

ニュース -

支払手数料の勘定科目をわかりやすく解説|仕訳・税区分・雑費との違いも紹介

ニュース -

2026年1月「負債1,000万円未満」倒産43件 飲食店が急増、年度は2年連続で500件超えへ

ニュース -

特定課税仕入れや課税対象、インボイス制度とともに改めて振り返る「消費税」

ニュース