公開日 /-create_datetime-/

【特集】

企業内大学

企業にとって最大の経営資源である「人」は、自社の存続・成長に欠かせない大切な存在だ。持続的成長の基盤となる、デジタルとリアルを融合させた総合的な学習・育成システム「FCCアカデミー(企業内大学)」の設立・運営メソッドを提言し、社員の成長を自社の発展につなげるモデル事例を紹介する。

デジタルを活用した学びのプラットフォーム

依然として先行き不透明な経営環境の中、ビジネスモデルを変革する企業が増加している。また、これを実現するために、人材の変革も求められている。

一方、人事領域でいえば、コーポレートガバナンス・コードの改訂における人的資本の具体的な開示、人材の流動性の高まりや戦略遂行に伴う多種多様な人材の配置、HRテックと称されるデジタル化への移行といった変化が著しい。これらを踏まえると、今後ますます「人」にフォーカスした経営が求められると考えられる。

こうした変化を見据え、タナベ経営では「学びを止めない」「会社に学校をつくろう」をキーワードに、FCCアカデミー設立コンサルティングで140を超える企業内大学の設立を支援してきた。クライアント企業の人材育成体系からカリキュラム・コンテンツづくりまで、プロジェクトメンバーとともに設計していく内容だ。

コロナ禍ということもあり、クライアント各社に共通する企業内大学のコンセプトは、リアル(対面研修・実地)とデジタル(オンライン研修・オンデマンド講座)を組み合わせた「ブレンドラーニング」の確立である。このコンセプトに基づき、各社とも若手人材の早期戦力化や技術の伝承、加えてリーダー人材への育成に取り組んだ。いわば、「デジタルを活用した新しい学びのプラットフォーム」を、この1~2年で構築したのである。

学びのプラットフォームの5つの課題

新たな学びのプラットフォームを構築・実施したことにより、オンライン・オンデマンドを活用してコロナ禍においても学びを継続し、かつ生産性向上につなげられたのは大きな成果であった。一方、実行する上での課題も明確となった。その課題を要約すると次の5つである。

❶デジタル化によるコミュニケーション方法の確立と講師のスキルアップ

従来は、対面研修で直接コミュニケーションを図っていたため、オンライン上での対話や議論に不慣れで、うまくコミュニケーションが取れない。また、オンデマンド講座中心に研修を進めていた企業は、知識習得にはつながったものの、学んだことを互いに確認し合う場や、他者の意見からの気付きの場がないと悩みを抱えているところが見受けられた。

❷成果・効果の可視化

対面研修では、年間計画の遂行状況や出席率、アンケート回収率に加え、成果物も明確であった。一方、デジタル化が進むにつれ、対個人へフォーカスされることが極めて多くなることから、進捗度合いや成長度を把握しづらい。これにより、投資に対して本当に成果が出ているのか、疑問を持つ企業が多数見受けられた。

❸戦略に基づく未来の必須知識・スキルの習得

階層・役割・職種別に過去・現在保有しているノウハウ・知識・スキルの習得を目的に、定義・要件を踏まえ、カリキュラムを構成するケースが多い。しかし、冒頭で示した通り、先行き不透明な経営環境の中、ビジョンを掲げて具現化していく上では、これを実現させる人材像の明確化とともに、必要とする知識・スキルを高め実行へひも付けていかなければならない。いわゆる「リスキリング(学び直し)※1」である。リスキリングの中で、現在多くの企業が取り組もうとしているテーマが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」だ。

❹企業内大学・育成支援制度などの認知度向上

「受講率が伸び悩んでいる」「研修への参加率が落ちてきている」など、運用している中で多くの課題を耳にする。課題の本質を突き詰めると、学びの目的や必要性が理解されていない、あるいは伝わっていないことが多い。企業が学びや成長の機会を準備しているにもかかわらず、社員がそれを知らないという状態である。

これに加え、自社の実施しているカリキュラムやコンテンツ内容にも着目していただきたい。今の若い世代は、YouTubeなどの動画や、オンラインでの対話に慣れている。つまらなければ頭に入らない。頭に入れてもらうためには、どのような工夫が必要なのか、「つまらない研修」から脱却を図る必要がある。

❺モデル人材の創出

「研修を受講すると、どのような人材になれるのか」というロールモデルを輩出することで、受講メンバーの目指すべき姿を明確にする。受講者の「あの先輩のようになりたい、目指したい」といった意欲をかき立てる効果もあるだろう。

ある食材卸売業のAグループは、毎年、経営幹部人材やリーダー人材を輩出するためのスクール型研修を実施している。本研修の優秀者は、確実に昇進・昇格させ、またグループ会社の経営者へ登用している。これがグループ内で浸透したことにより、指名して参加させていた研修が、現在は社員が自主的に参加する形へと変わりつつある。

ポイントは、モデル人材(成果や研修の修了)を明確にしたことである。今ではモデル人材に本研修の講師を担わせ、さらにグループ内への浸透を高めている。

これら5つの課題を一言で表現すると、「新たな学びのプラットフォームは構築されつつあるが、現代の環境に即した学習モデルが未確立な状態」と言えるだろう。

令和時代の学習モデル

記事提供元

タナベコンサルティンググループは「日本には企業を救う仕事が必要だ」という志を掲げた1957年の創業以来67年間で大企業から中堅企業まで約200業種、17,000社以上に経営コンサルティングを実施してまいりました。

企業を救い、元気にする。私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

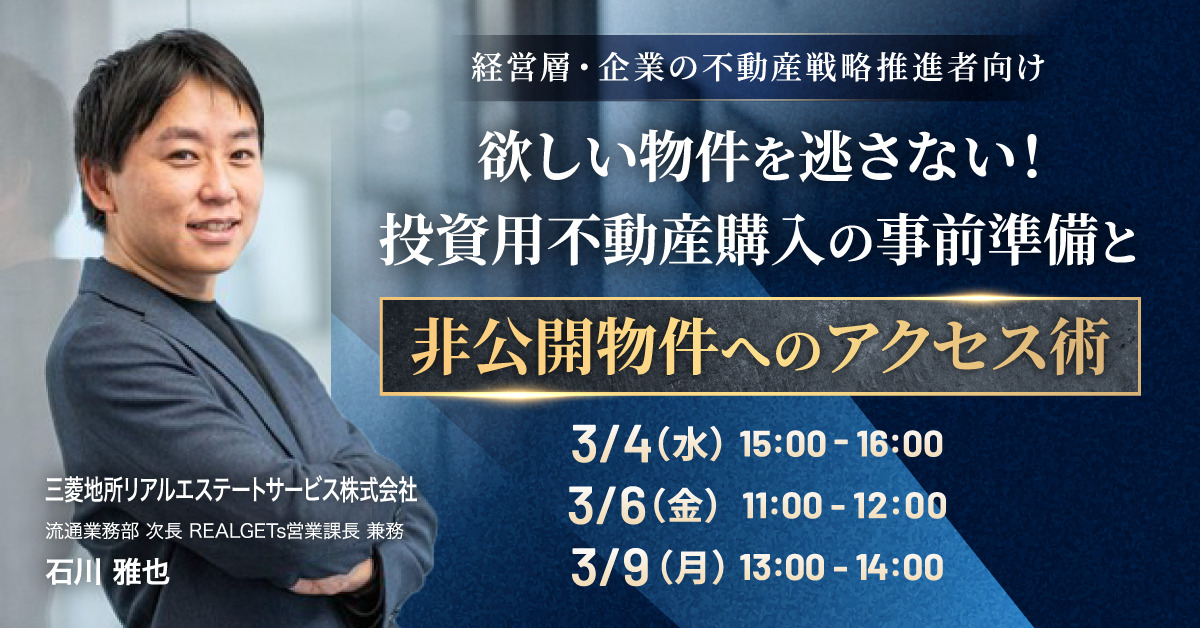

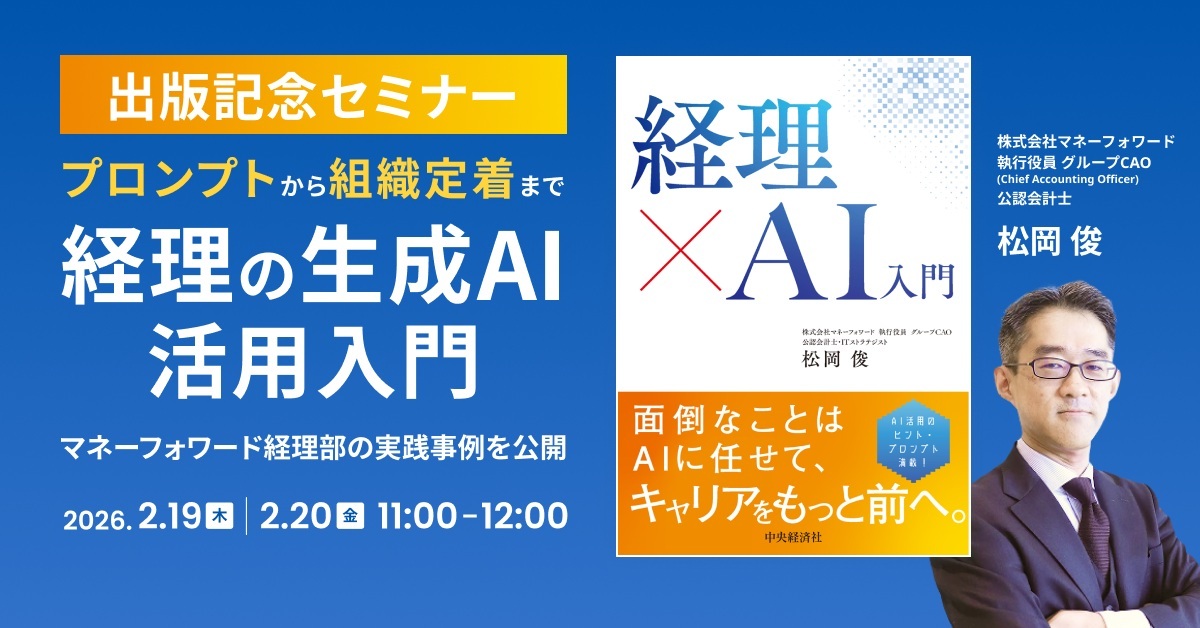

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

減価償却費の計算方法は?対象の資産や仕訳をわかりやすく解説

ニュース -

月末月初の“職人芸”からの脱却 R&ACが語る入金消込自動化と経理の新しい役割

ニュース -

2月6日~2月12日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

実地棚卸とは?手順・注意点からよくあるトラブルまで実務目線で解説

ニュース -

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢

ニュース -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説

ニュース -

会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説

ニュース -

社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説

ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点

ニュース