公開日 /-create_datetime-/

経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント

業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

今年(2024年)の夏も全国的に猛暑になると言われており、7月以降暑い日が続いています。すでに空調をフル稼働している企業が大半のようで、特に「電気代」は気になるポイントでしょう。近年は「電気代高騰」が話題になる機会が多く、企業でも実際に上がった電気代に頭を悩ませている総務担当者が少なくないようです。

そこで本記事では、電気代高騰の原因やとるべき対策などについて解説します。

まずは、電気代に関わる電気の契約の仕組みについて把握しておきましょう。 事業やオフィスで多くの電力を使う企業(法人)と、使用量がある程度限られている家庭(個人)では、電気の契約方法に違いがあります。企業(法人)は使用量が多いため、毎月の上限を示す契約電力によって契約内容が異なるのです。

電気は、電圧の大きさによって「低圧」「高圧」「特別高圧」の3つに分類され、契約はこの3つに基づいて行われます(低圧電力契約・高圧電力契約・特別高圧電力契約)。以下が主な概要です。

・低圧

電圧が、直流は750V以下、交流は600V以下、受電電圧は200V以下の電力。ほとんどの家庭はこの「低圧」に分類され、法人では小規模小売店や飲食店などが該当します。

・高圧

電圧が、直流は750V超7,000V以下、交流は600V超7,000V以下、受電電圧は6kV以上の電力。主に、マンションや学校、病院、中小規模の工場などで利用されています。

・特別高圧

電圧が7,000V超、受電電圧は20kV以上(電力会社によって異なる場合あり)の所が使う電力。オフィスビルや大きな工場、商業施設など、電気の使用量がとても多い施設が該当します。

上記から、低圧電力・高圧電力・特別高圧の違いは、契約している電圧容量の違いであることがわかります。また、低圧電力は動力機器(電気の搬送設備)を使用するかどうかによって、さらに「従量電灯プラン」と「動力プラン」の2種類に分けられます。従量電灯と動力プランの違いは、供給電圧の大きさの違いです。

電気代は、電気の契約方法によって基準となる料金が異なります。なお、ある程度の規模の企業は通常、「高圧電力」または「特別高圧電力」で契約しています。

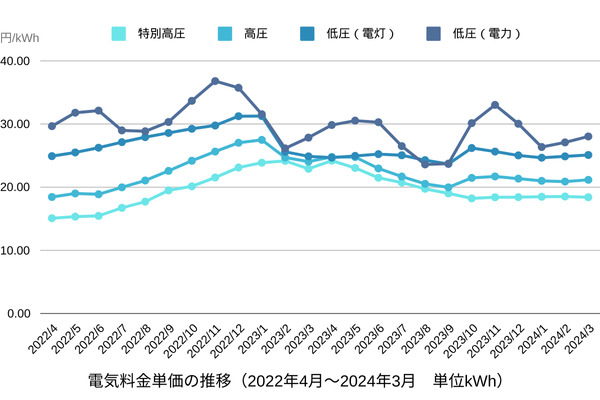

ここでは、低圧(従量電灯プラン・動力プラン)・高圧・特別高圧それぞれの契約形態において、電気代の推移をグラフとともに見てみましょう。

2022年は、全体的に電気代が上昇志向でしたが、2023年2月にいったん下がり、横ばいもしくは下がっています。しかし、特別高圧以外は2023年10月に再び上昇し、そのまま高い状態が続いています。全体的に見ると、2022年に比べて電気代は上がっていることがわかります。

では、電気代はなぜ高騰しているのでしょうか? それは「燃料価格が高騰しているから」です。 日本の発電電力の割合は、火力発電が70%以上を占めています。火力発電の燃料となるのは、天然ガス(LNG)や石炭などです。しかし、これらの燃料の価格が高騰しています。燃料価格の高騰の原因は主に2つあります。

ロシアのウクライナ侵攻を受けてロシアへの経済制裁が実施され、そのひとつとしてロシア産資源の禁輸措置が行なわれています。そのため、エネルギー資源の多くをロシアからの輸入に頼っていた世界各国で燃料価格が高騰しているのです。

為替も燃料価格の高騰の一因となっています。原油などはドルで支払われるため、現在の円安傾向だと燃料価格の仕入れコストが高くなります。 この燃料価格高騰によって、電気代は値上がりしました。そして値上がりには、主に以下2つの仕組みが関わっています。

・燃料費調整の仕組み

電気代には、燃料費の変化を反映させる「燃料費調整制度」が設けられています。規制料金では上限がありますが、自由料金では上限設定の義務がありません。そのため、自由料金契約を結んでいる場合は、燃料費高騰の影響を受けて電気代が上がってしまうのです。

・規制料金の仕組み

燃料費が高騰しているため、大手電力会社7社は規制料金の値上げを国に申請しました。その結果、2023年6月から値上げが実施されています。

以上が電気代高騰の主な理由です。

「電気代の値上げ」は私たちの生活においてたびたび話題になっていますが、では、実際に今年の電気代はどのくらい値上がりしたのでしょうか? まず、家庭の世帯当たりの年間電気消費量は、全国平均で4,175kWhとなっています(環境省が発表した2021年度のデータ)。月々に換算すると約348kWhです。この数値をもとに解説しましょう。

電気代は、政府が2023年1月に導入した電気・都市ガス料金への補助金制度「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、2024年6月請求分(5月使用分)まで電気代が補助されていました。最後の6月請求分は補助金額が半減しました。その後、7月請求分(6月使用分)から値上がりしています。

具体的には、月間電気消費量が約348kWhとすると、電気代は7月請求分(6月使用分)が6月請求分(5月使用分)と比べて約626円上がりました。ちなみに、7月請求分(6月使用分)は5月請求分(4月使用分)と比べると約1,979円も大幅値上げされています。

では、高騰はいつまで続くのでしょうか? 政府は「酷暑乗り切り緊急支援」(後述)として、9月請求分(8月使用分)から3か月間、家庭や企業の電気代とガス代への補助金の支給を再開します。そのため、電気代の高騰は9月請求分(8月使用分)から11月請求分(10月使用分)までは値下がり状態が続くことが予想されます。電気代高騰は、8月請求分(7月使用分)でいったん止まるでしょう。

前述のとおり「酷暑乗り切り緊急支援」として、9月請求分(8月使用分)から3か月間、家庭や企業の電気代とガス代への補助金が再開されます。8月と9月はエアコンの使用頻度が高いため、補助金によって負担を軽減させるのが狙いです。

補助額は、8月と9月が1kWhあたり4円で、10月は2.5円となります。この補助金によって、すべての大手電力会社で9月請求分(8月使用分)の電気代が前月より値下がりします。家庭の場合、電気代は1か月あたり1,000円程度下がる見込みです。

では、企業は電気代高騰に対して、どのような対策をとるべきでしょうか? ここではその一例をあげてみました。

一般的なオフィスビルの場合、電力消費量が大きいのは空調と照明です。全従業員に節電を呼びかけましょう。 空調の無駄な稼働を避ける、照明やパソコンなどのOA機器は使わない時に必ず電源を切る、といった節電を従業員に心掛けてもらいます。併せて、空調のフィルターを掃除する、OA機器のスリープモードを活用するなどの対策も行なうことができます。

2016年から始まった電気自由化により、電力会社が大幅に増えて選択肢が広がりました。そのため、電力会社や契約する料金プランを見直すことも、電気代の節約効果につながります。 電気代は、電気を安く使用できる時間帯の料金プランを選択することで大きく下がります。まずは自社で電力消費量が特に大きい時間帯はいつなのかを特定しましょう。そのうえで、その時間帯に電気代が安い料金プランを提供している電力会社を選びます。

空調や照明などを省エネ設計のものに切り替えることも、節電に効果があります。設備導入によって初期投資はかかりますが、長期的に見れば電気代の削減に有効です。

以上が、比較的取り組みやすい企業向けの電気代削減対策の一例です。

2024年の電気代は、6月請求分(5月使用分)で補助金がいったん終了して、7月請求分(6月使用分)と8月請求分(7月使用分)は高騰しました。しかし、9月請求分(8月使用分)から「酷暑乗り切り緊急支援」で3か月間、補助金が再開されます。併せて、企業でできる電気代高騰対策を行なうことで、電気代はより下がります。 ぜひ、総務など管理部門が中心となって、これらの対策に取り組んでみてはいかがでしょうか?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

AIを用いた契約書の差分比較とは?|Wordの比較機能との違いについても解説

給与支払報告書とは?仕組み・提出対象・実務対応をまとめて解説

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト②/会計

「スポーツエールカンパニー」に1635団体認定 イベントや部活など健康経営の取り組み評価

2026年1月の「ゼロゼロ融資」利用後倒産 28件 9カ月ぶり20件台で小康状態続く

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

IPOの盲点「メンタルヘルスと休職者対応」:健全な組織運営を証明する安全配慮義務と人的資本経営の結節点

減価償却費の計算方法は?対象の資産や仕訳をわかりやすく解説

月末月初の“職人芸”からの脱却 R&ACが語る入金消込自動化と経理の新しい役割

指導より大切なのは「合意」だった―自律を生むマネジメントの核心

【期間限定】ログインするだけで毎週チャンス!Amazonギフトカードが当たるログインキャンペーン実施中!

公開日 /-create_datetime-/