公開日 /-create_datetime-/

人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント

チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

業務能力は低く改善が見られない、上司の指示に従わない、パワハラ・セクハラを繰り返す・・・・・。

様々な問題社員がもたらすリスクやとるべき対応の方針等をQ&A形式で解説します。

Q:問題社員に対して、使用者が対応や措置を怠ることで、職場に生じ得る影響はどのようなものが想定されますか?

A:たとえば、毎朝理由なく始業時刻に30分遅刻して出社する社員Aに対し、使用者が何ら注意や対処をせずに放置した、というケースを考えてみます。

きちんと定時までに出社している他の社員は、社員Aの状況を横目に、「遅刻してもお咎めなしなのであれば、定時出社の意味がないではないか」「自分も多少は遅刻しても許されるだろう」といった感想を抱くことでしょう。

すると、職場の社員全体のモラル・モチベーションが低下し、理由のない遅刻が職場に蔓延する危険性があります。

それにより当該企業の生産性が低下し、最終的には企業価値が低下するという事態にすら直結しかねません。

すなわち、問題社員の対応は一見すると「目の前の問題社員への対応」のように見えますが、対応を怠ると社員全体に影響を与えかねないのです。

Q:使用者が問題社員に対して取り得る手段には、どのようなものがありますか?

A:問題社員への対応においては、「使用者がとることのできる選択肢」を正確に把握していることが重要です。

以下、主な選択肢として7つの対応を挙げます。

注意指導

まずは、注意指導が挙げられます。注意指導というのは、懲戒や人事上の措置とは異なり、事実上の対応に留まります。

そのため、柔軟に発動しやすいという点が注意指導活用の利点となります。問題を把握した際に行なうべき、問題社員への対応の出発点でもあります。

最初は口頭での注意に留め、それでも改まらない場合には、紛争化も見据えて証拠化できる方法(メールや書面等)で注意を与えるのが適切です。

日報管理

業務の不手際やさぼり等を頻発させる問題社員に対しては、日々の業務日報の記載、提出を業務指示として求めるという対応も考えられます。

問題に応じた評価(賞与の減額・昇給停止)

問題に応じた人事評価を行ない、賞与額について当該評価を反映させ、前期分を下回る賞与額の支給(あるいは不支給)とする、当該社員については定期昇給を行なわないという対応があります。

懲戒処分

懲戒処分とは、社員の秩序違反行為に対する制裁罰です。指示違反行為や非違行為がみられる場合には、懲戒処分の発動で対応すべき場面があります。

特に解雇紛争になった際は、裁判所は「当該問題が継続していたのであれば、なぜ懲戒を行なってこなかったのか?」という視点で、解雇の有効性を厳しく判断することも間々見られます。

そのため、継続している問題であれば解雇等の対応の前に、まずは懲戒処分を発動のうえで改善を促す、という対応をとることが適切な場合が多いです。

配置転換(降格も含む)

当該ポジションに就いていることが問題の原因となっていたり、特定の社員に対するハラスメントを繰り返す等の場合、配置転換を行なうという対応が有用な場合があります。

配置転換とは、所属事業場を変更したり担当業務を変更したりすること、あるいはそのいずれをも変更することです。

また、部長等の役職に就いている者について、当該役職を変更(降格)する場合もあります。

退職勧奨

問題社員に対し、退職勧奨を行なうことも多くあります。退職勧奨とは、使用者から社員に対する雇用契約合意解消の打診であり、これに応じるかどうかは社員の自由に委ねられます。

退職の合意が成立した場合には、解雇権濫用法理(企業側の一方的な解雇を制限する原理)に違反することなく、退職の効力を確定させることができます。また、双方納得のうえでの契約終了であるため、最終的には遺恨を残しにくいというメリットがあります。

解雇(普通解雇・懲戒解雇)

解雇とは、使用者から社員に対する雇用契約終了の一方的意思表示です。

特に普通解雇とは、懲戒解雇ではない解雇を指し、懲戒解雇は解雇を伴う懲戒処分として行なわれるものを指します。

解雇は客観的・合理的な理由に基づき、社会通念上の相当性が認められるものでなければ無効となります。

万が一、無効と判断された場合には、復職のみならず不就労期間中の賃金相当額の支払い(バックペイ)も必要となるため、最終手段として使用するという位置づけで考えるべきです。

Q:使用者が正しく注意指導等を行なううえで、どのような点がポイントですか?

A:問題社員への対応において最も重要なポイントは、使用者が日々の業務指示や注意指導を「証拠に残る方法で」「具体的に」行なうことです。

紛争となった際、裁判官は証拠に基づく事実認定しか行なえません。使用者として、いかに当該問題社員に指摘を行ない弁明の機会を与えてきたとしても、立証できなければなかったことと同様に評価されてしまいます。

メールや書面等、「証拠に残る方法」での指導を欠かさないようにしましょう。

次に、日々の指摘や指示は「具体的に」行なわなければ、言い逃れの余地を生んでしまいます。たとえば、成果物の作成指示をしたものの、納期を明示していなかった場合などです。

仮に指示に違反したとしても、「業務命令違反」と言い難い状況が生じることがあります。

また、解雇紛争時に抽象的な評価を伴う文言だけでは解雇の理由となりません。

「具体的に」言語化できていなければ、裁判所は使用者有利事情として斟酌してくれませんので注意が必要です。

いくつか例を挙げてみます。

「勤務不熱心」

無断遅刻や無断欠勤が頻繁にみられる。この3か月間だけでも無断遅刻が15回、無断欠勤が8回あった。

「態度が悪い」

上司からの指示に対し、返事をしない、いたずらに反発する等の対応がみられる。先日〇月〇日も、営業報告資料の体裁について〇〇部長から指摘した際、「そんなの勝手にやらせてくださいよ、いちいち細かいこと言わないでください!」と大声で言い放った。

「ルールを守らない」

客先プレゼンを行なう3日前までに上司による資料チェックを受ける必要があるにもかかわらず、これを無視して上司の承認を得ずにプレゼンを行なった。

Q: 解雇紛争時、裁判所はどのような要素の有効性を重視しますか?それを踏まえた有用な労務管理の方法を教えてください。

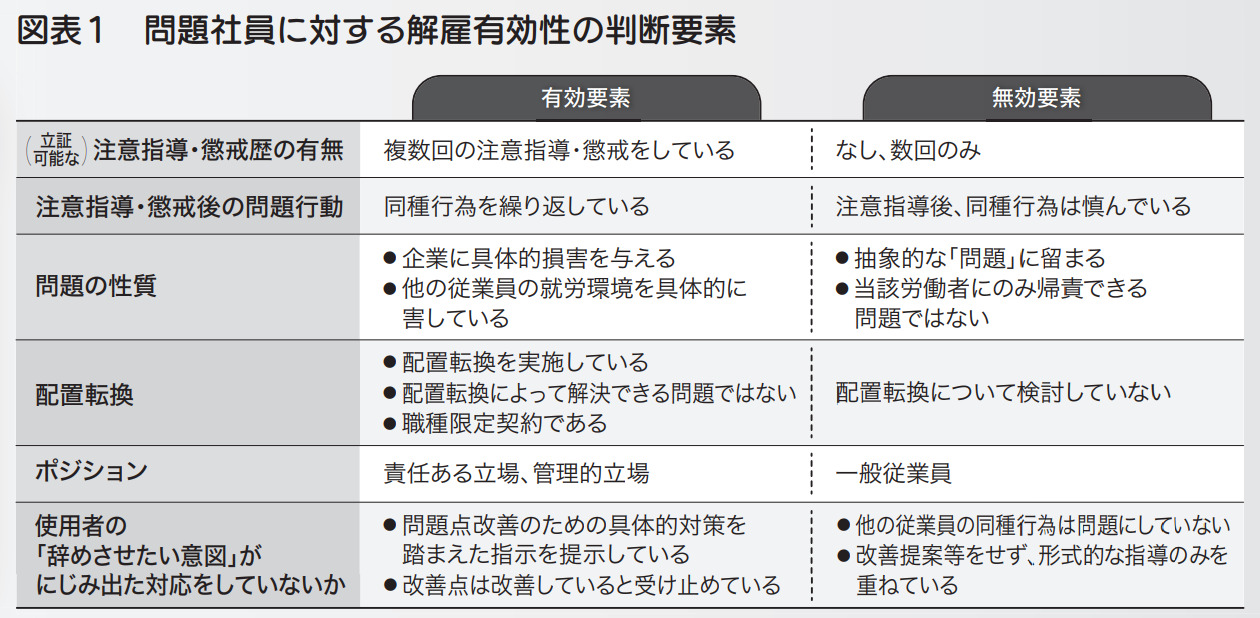

A:図表1は、種々の裁判例や実際の裁判官の発言等を踏まえてまとめた、問題行動を繰り返す社員に対する、解雇有効性の判断ポイントです。

判断ポイントは種々あるものの、裁判所に有効な解雇と判断されるために重要なポイントは、「どれだけ使用者が当該社員に向き合い、チャンスを与えたか」の立証にあると言えるでしょう。

しかし、いたずらに注意書の通数が多いだけ(同様の事象がみられる他の社員には指摘していない、揚げ足取りのような注意を繰り返している等)では、かえって使用者が「最初から辞めさせる目的で注意している」と見透かされ、紛争時の裁判所の心証は好ましくないものとなりかねません。

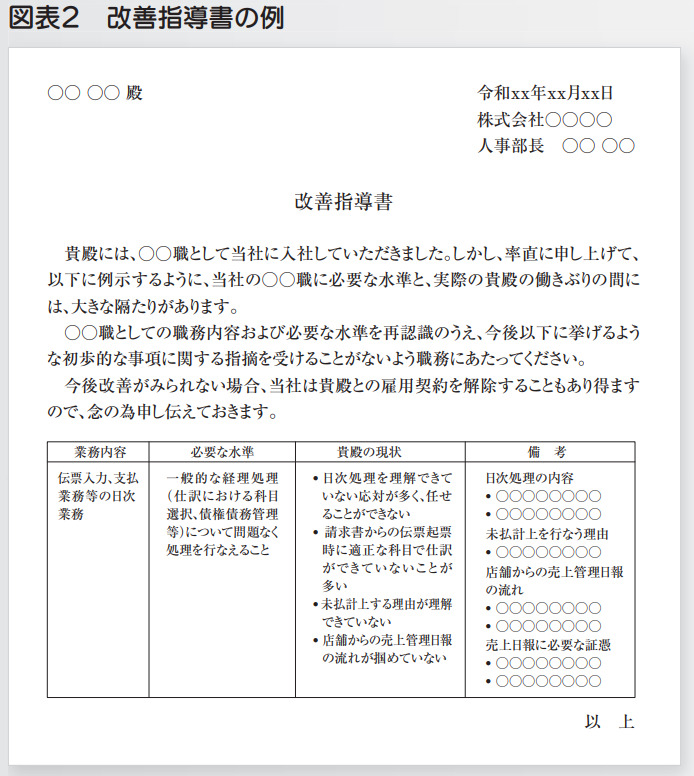

使用者として、当該社員に期待していること、当該社員の現状を具体的に対比して示したうえで改善案を提示するという、「当該社員の問題が改善するための」指摘を行なうことが重要です。

図表2は、この観点を意識した改善指導書の例です。

Q:試用期間中に問題社員であると発覚した場合はどのような対応が考えられますか?

A:よくある誤解に、「試用期間中は簡単に解雇ができる」というものがあります。

しかし実際には、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認され得る場合にのみ、試用期間中または満了時解雇が許されるとされています。

つまり、試用期間中に問題社員であると発覚した場合は、やはり前述のとおり証拠に残る方法での改善指導を図ることが肝要です。

試用期間満了時に当該問題が改善しない場合には、次の4つの選択肢が考えられます。

退職勧奨

試用期間満了のタイミングでの退職勧奨は、通常の退職勧奨よりも奏功しやすい傾向にあります。

試用期間の延長

能力不足ではあるものの、これまでの指導歴等が十分に証拠化できていない場合に有用です。

試用期間満了に伴う解雇

解雇の有効性は、決して簡単に認められるものではありませんが、問題の程度が看過できないもので、証拠化もできているのであればとり得る選択肢です。

雇用の継続(本採用する)

留意点としては、将来解雇を行なう場合に、試用期間中の問題行動は直接的理由として挙げづらいという点があります。「本採用している以上、会社として雇用継続に堪える程度の問題だったのだろう」と捉えられてしまうためです。

Q:懲戒処分の実施にあたって留意すべきポイントはありますか?

A:懲戒処分は、社員に対して制裁を与えるという刑罰類似の性質があります。

それゆえに手続きに誤りがあると懲戒処分が無効と判断されることもあるので、遺漏なく実施する必要があります。

懲戒処分の実施に向けた手順は、次のとおりです。

【手順1】事実関係の調査

懲戒処分の出発点としては、どのような非違行為があったのかを確認します。具体的には、「いつ、どこで、誰が、誰に対し、何をしたのか」を、具体的に把握することが大切です。そのため、調査は客観的な証拠の確認やヒアリング(行為者本人に対するものを含む)等から行なうことが一般的です。

【手順2】事実認定

調査の結果、判明した事項をもとに懲戒対象事実が正しく事実として認められるかを判断し、懲戒対象事実を暫定的に確定します。

【手順3】弁明機会の付与

暫定的に確定した懲戒対象事実を行為者に提示のうえ、弁明がある場合には書面等を提出するよう伝えます(図表3)。

この際に実務上、事実関係の調査で本人に話を聞いているので弁明機会を付与した、と誤認して対応を進めるケースが大変多くみられます。

しかし弁明機会の付与は、あくまで懲戒対象事実が暫定的に確定した段階で実施するものであるため、事実関係の調査とは別に行なう必要があります。

【手順4】懲戒処分の選択

事実認定結果や、行為者の弁明内容を踏まえたうえで、懲戒処分を決定します。

懲戒処分は譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇および懲戒解雇等が規定されているのが一般的です。

しかし、当該職場の就業規則に記載されている種類の処分しか科すことができない点には、留意しておく必要があります。

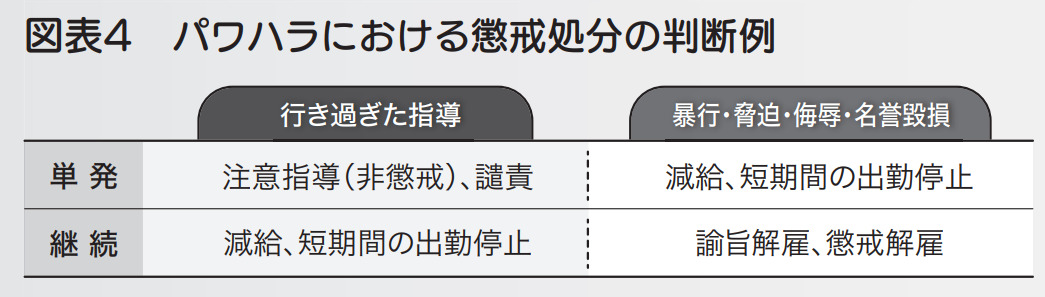

いずれの懲戒処分を科すかは、就業規則の懲戒事由や行為の性質、結果の影響、他の事案との均衡等から判断することになります。

一例として、パワーハラスメント事案における懲戒処分の目安(あくまでも目安に留まり、具体的事案により異なる選択をする場合はあります)は、図表4のとおりです。

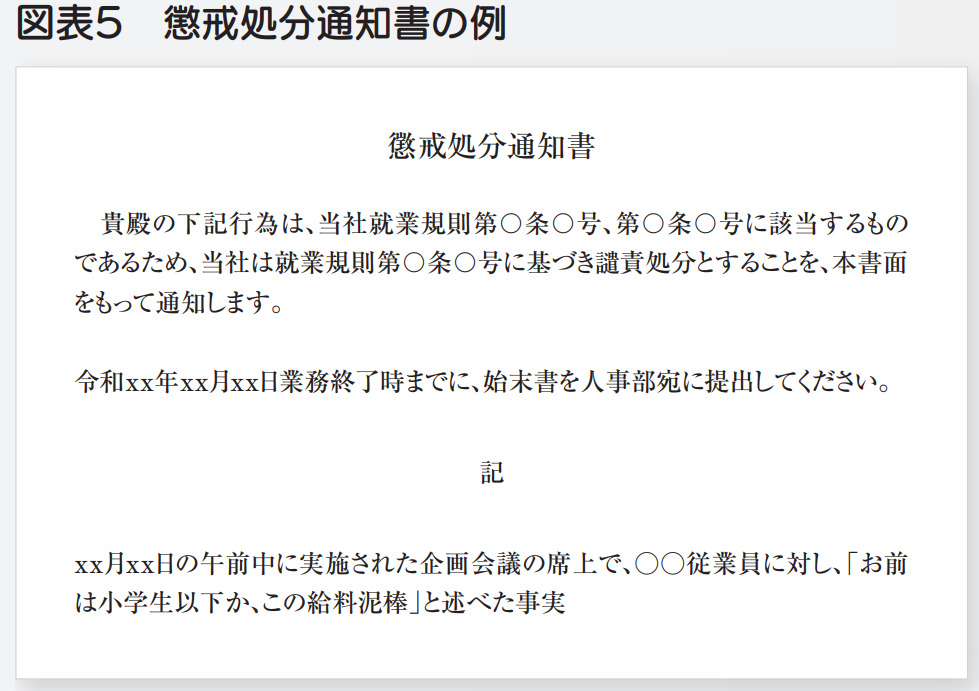

【手順5】懲戒処分の通知

書面により、行為者に懲戒処分を通知します。

まれに口頭のみで懲戒処分を済ませる例を目にしますが、裁判での立証等を見据えると、必ず書面で通知すべきことは言うまでもありません(図表5)

Q:退職勧奨の実施にあたり、どのような点に留意すべきですか?

A:前述のとおり、退職勧奨はあくまで雇用契約の合意解消に向けた打診です。

しかし、準備を整えずに安易に「出たとこ勝負」で打診を実施するのは悪手です。

退職勧奨は、「応じる意思はありません」と明確に述べられた場合、執拗に繰り返すことはそれ自体が不法行為となります。

場合によっては、慰謝料発生の原因となってしまう場合もあるため、基本的には「1回勝負」で話をつける心構えで準備を行なうべきです。

「問題がある」ことの認識ギャップを埋める

準備にあたって最初に重要となるのは、問題があることについて、双方の認識のギャップを埋めることです。

明らかに問題がある社員であったとしても、本人は「まだ社歴が浅いから」「これまで顧客獲得の機会にたまたま恵まれなかっただけだから」「この会社での営業スタイルをまだ教えてもらっていないから」等と考え、自分の問題とは捉えていないことがあります。

このような状況でいきなり退職の打診をしたとしても、退職の合意を得られる可能性が低いばかりか、かえって激しく反発されてしまうことも考えられます。

そのため、まずは前述の改善指導書を用いた面談等を実施して改善を促します。

そのうえで、一定期間内に改善がみられない(類似の問題を発生させる)場合には、退職勧奨を実施するほうが効果的です。

退職合意は必ず書面化する

退職の合意が得られる場合には、必ず退職届を取り付ける、または退職合意書を取り交わして、退職の事実を明らかにしておく必要があります。

あとになって、「合意などしておらず一方的に解雇された」等との主張を受ける事態等も、退職合意の書面化により防止できます。

退職勧奨の面談は録音する

退職勧奨を行なう場合には、「解雇と言われた」「断っているのに執拗に退職を迫られた」等の主張をあとから受けた場合に備え、録音をするべきです。

法的には承諾を取り付けない録音も証拠とし得ますが、あらかじめ対象者に「重要な話をするので録音をします」「必要に応じて、このデータを提供することも可能なので、その場合はその旨を伝えてください」等と告げてから実施する方法が一般的です。

使用者側は2人がベター

退職勧奨を実施する使用者側の担当者は、2人がベターです。1人の場合には、対象者との議論が白熱した際に冷静になれず、必要な情報を伝えられない(または言わなくてよいことを言ってしまう)ことになりかねないため、複数人での対応が望ましいでしょう。

一方で、人数が多すぎると「大人数による圧迫」との主張に使われかねないため注意が必要です。

退職条件は出し惜しみしない

退職勧奨は、あくまで対象社員の合意がなければ退職の効果は生じません。

そのため、退職者に退職に応じる一定のメリットを提示しなければ成功率は下がります。

たとえば、退職金の上乗せ(賃金数か月分等)や、在職中に消化しきれない分の年次有給休暇の買取り等を条件として提示する場合もあります。

記事提供元

『企業実務』は、経理・総務・労務で直面する課題を解決できる記事を凝縮した月刊誌。税制改正・新法令への対応・社会保険事務など、具体的な処理方法を毎月お届けしています。

またWebサービス『企業実務サポートクラブ』では、実践的なセミナー開催・専門家へのネット相談窓口・社内規程の文例ダウンロードなどを設け、実務担当者を強力にサポートしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

英文契約書のリーガルチェックについて

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

リベートとは?定義・会計処理から効率化の方法まで徹底解説

子どもが生まれた正社員に最大100万円を支給。大和ハウスグループの若松梱包運輸倉庫が「次世代育成一時金」を新設

平均離職率はどれくらい?3年以内に辞めてしまう人が多い理由と改善策

介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

サーベイツールを徹底比較!

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

事業用不動産のコスト削減ガイド

「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係

紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは

公開日 /-create_datetime-/