公開日 /-create_datetime-/

【社労士執筆】令和6年4月以降の障害者雇用における法定雇用率の引上げと支援の強化

目次本記事の内容

障害者雇用の現状

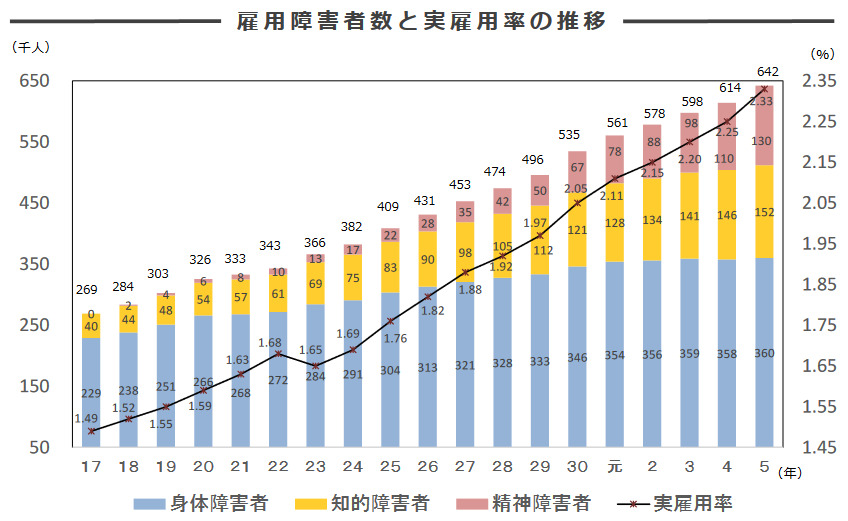

令和5年6月1日時点において、民間企業(43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%)に雇用されている障害者の数は642,178人となり、前年より28,220人増加(対前年比4.6%増)し、20年連続で過去最高となっています。

雇用者のうち、身体障害者は360,157.5人(対前年比0.7%増)、知的障害者は151,722.5人(前年比3.6%増)、精神障害者は130,298人(前年比18.7%増)であり、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。

実雇用率(常用雇用労働者に占める、障害者である労働者の数)は2.33%、障害者雇用率達成企業割合は50.1%で、障害者雇用は着実に進んでいると言えます。

出典:障害者雇用のご案内

lockこの記事は会員限定記事です(残り4814文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト

おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方

おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

退職代行とは?メリットやデメリット、具体的な取り組み事例やポイントを紹介

ニュース -

見積書に有効期限は必須!その理由や業界・状況別の決め方を詳細解説

ニュース -

経理の仕事はきつい?3つの解決策や向いている人・向いていない人の特徴など

ニュース -

日商簿記1級の試験日程や難易度、取得のメリットを徹底解説!

ニュース -

最大100万円で治療と仕事の両立を支援「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」とは

ニュース -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

おすすめ資料 -

Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

おすすめ資料 -

【7月最新版】人事におすすめの転職エージェント・転職サイト13選を徹底比較!

ニュース -

【7月最新版】経理におすすめの転職エージェント・転職サイト17選を徹底比較!

ニュース -

建設・建築業の請求書の書き方とポイント。電子化で業務効率化する方法とは?

ニュース -

【事例紹介付き】 業績マネジメントの具体的な進め方

ニュース -

帳簿づけの基礎でもある現金出納帳を徹底解説

ニュース

ポイントをGETしました

ポイントをGETしました