公開日 /-create_datetime-/

総務のお役立ち資料をまとめて紹介

総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

そのとき、従業員の安全をどう守るのか。

事業をどう再開するのか。

これらを明確に示すのが 「災害対応マニュアル」 です。

特に総務や管理部門は、緊急時の判断と行動を支える中核的役割を担っています。

本記事では、ゼロからマニュアルを整備するための最初の一歩から、地震・風水害・感染症など災害シナリオ別の具体的対策、そして「実効性あるマニュアル」を作るための手順までを整理しました。

まずは自社の現状を振り返り、できるところから取り組んでみましょう。

企業の防災対策と聞くと「BCP(事業継続計画)」を思い浮かべる方も多いでしょう。

ですが、災害時にはまず「従業員の命をどう守るか」という視点が欠かせません。

そこで必要になるのが「災害対応マニュアル」です。

BCPと混同されがちですが、その役割や位置づけは大きく異なります。

ここからは、その定義や目的、そして総務・管理部門が担う重要な役割について整理していきます。

災害対応マニュアルとは、地震・台風・感染症といった緊急事態が発生した直後に、従業員がとるべき行動を具体的に定めた指針です。

その最大の目的は、従業員の人命を守ること。

避難経路や連絡体制、安否確認の手順などを事前に整理しておくことで、発災時の混乱を最小限に抑えられます。

企業のBCP(事業継続計画)や防災計画と混同されることもありますが、災害対応マニュアルはより「現場レベル」で役立つ“行動マニュアル”です。

発災直後に「誰が」「何を」「どの順で行うか」を明確にしておくことが、従業員の安全と事業継続の第一歩につながります。

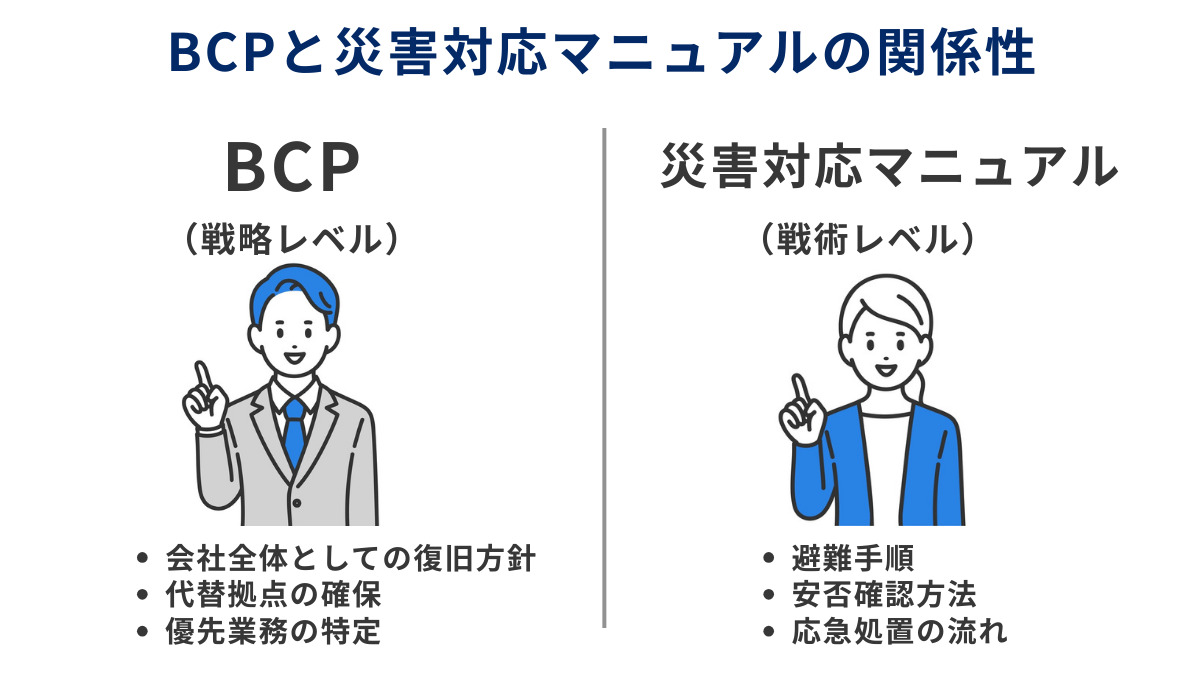

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は、災害やシステム障害などが発生しても事業を継続・早期復旧させるための経営戦略です。

一方で、災害対応マニュアルは 「発災直後に人命を守る行動」 を具体的にまとめた実務的な手引きです。

両者は混同されがちですが、視点も目的も異なりますので、以下図解をご確認ください。

図解①:時間軸のフローで整理

図解②:役割の包含関係

図解③:対比表(違いの整理)

| 項目 | 災害対応マニュアル(戦術レベル) | BCP(戦略レベル) |

|---|---|---|

| 目的 | 人命を守る(安全確保) | 事業を守る(継続・復旧) |

| タイミング | 発災直後〜数時間 | 発災後〜復旧完了まで |

| 内容 | 避難・安否確認・応急対応 | 復旧方針・代替拠点・優先業務 |

| 担当 | 総務・管理部門 | 経営層・部門長 |

災害対応マニュアルの策定・運用において、総務や管理部門が中核を担う理由は大きく3つあります。

「災害対応マニュアル」と聞くと、大規模な計画書や専門的な知識が必要に思えるかもしれません。

しかし、実際にはゼロからでも始められます。

ポイントは、まずはシンプルな形で第一歩を踏み出すことです。

ここでは、何も準備がない企業でも実行できる最小限のステップを紹介します。

最初の一歩は、担当者を一人でも決めることです。

兼務でも構いません。

「誰が中心となって準備を進めるか」が明確になるだけで、社内の意識は大きく変わります。

担当者は、従業員名簿や拠点情報など必要な基礎データを整理する役割を担います。

担当者だけでは限界があります。

マニュアル策定は経営層の理解と後押しが不可欠です。

トップが「防災を会社の優先課題とする」と宣言することで、社内全体が動きやすくなります。

経営層には「従業員の命を守ることが、事業継続の第一歩である」と訴えるのが効果的です。

最初から分厚いマニュアルを作ろうとすると、作業が止まってしまいがちです。

まずは 最低限の「連絡体制」と「安否確認ルール」 を形にしましょう。

これだけでも「災害対応マニュアルの第一歩」として十分です。

災害は一括りにできず、その種類ごとにリスクも初動対応も異なります。

マニュアルに「災害シナリオ別の対策」を盛り込むことで、実際に発生した際に迷わず行動できるようになります。

以下では代表的な3つのケースを取り上げます。

日本企業にとって最大級のリスクが地震です。

発生直後の混乱を抑えるためには、事前の物理的対策(備蓄など)と訓練が欠かせません。

近年は記録的な豪雨や台風による浸水・交通麻痺が増えています。

出社可否や拠点の安全を事前にルール化しておくことが重要です。

新型コロナの経験から、多くの企業が感染症対策の重要性を痛感しました。

再流行時に備え、ルールを平時から定めておくことが必要です。

災害対応マニュアルは、一度作って終わりではなく、定期的に更新し続けることで初めて実効性を持ちます。

ここでは、新しく作る場合も、既存のマニュアルを見直す場合も活用できる5つのステップを紹介します。

まずは、自社にとって想定されるリスクを洗い出します。

地震・風水害・感染症といった一般的な災害に加え、立地や業種によって特有のリスク(工場火災、停電、サイバー攻撃など)も検討しましょう。

そのうえで、発生確率や影響度を基準に優先順位をつけ、マニュアルに反映すべき項目を整理します。

災害時は「誰が何をするか」が不明確だと混乱を招きます。

役割を事前に割り当てることで、発災直後の行動がスムーズになります。

整理した内容を 必ず文書化し、全社員に共有 することが重要です。

主な共有方法は以下の通りです。

「知っている人だけが持っている」状態では、災害時に機能しません。

全社員が同じ情報にアクセスできることを最優先にしましょう。

マニュアルは作っただけでは意味がありません。

定期的な訓練や教育によって、社員が実際に行動できるようにする必要があります。

「実際にやってみる」ことで弱点が浮き彫りになるでしょう。

最後に、マニュアルを定期的に更新し続ける仕組みを作りましょう。

PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act) を回し続けることで、常に実効性のあるマニュアルが維持されます。

災害時に紙の冊子やPCにしか保存されていないマニュアルは、すぐに参照できません。

「どこでも、誰でも」アクセスできる状態を作ることが肝心です。

グローバル化に伴い、外国籍の従業員が増えている企業では、多言語対応は必須です。

「誰も置き去りにしない」体制を整えることで、企業としての安全配慮義務も果たすことができるでしょう。

災害対応マニュアルは、自社だけでゼロから作る必要はありません。

国や自治体、業界団体が公開しているガイドラインや雛形を活用することで、効率的かつ網羅的に整備できます。

信頼できる情報源をうまく使い、自社の状況に合わせてカスタマイズするのがおすすめです。

内閣府が公開する「事業継続ガイドライン」は、BCP策定の基本から最新の実践事例まで幅広く整理されています。

特に中小企業向けに分かりやすく解説されており、「災害対応マニュアルはBCPの一部である」 という理解を深めるのに役立ちます。

→ ガイドラインPDF・チェックリストあり

→ 内閣府による公式紹介ページ

中小企業庁が推進する「事業継続力強化計画」は、防災・減災に取り組む中小企業を認定し、金融支援や補助金優遇を受けられる制度です。

申請用フォーマットが公開されており、雛形を活用すれば自社のマニュアル作成にも応用可能です。

防災対策と経営支援を両立できるのが大きな魅力です。

→ 制度概要ページ

→ 電子申請システム入り口

首都圏の企業に特に有用なのが、東京消防庁の「事業所防災計画作成の手引き」です。

災害発生時の行動フローやチェックリスト、避難訓練の方法など、現場でそのまま使える実務情報が豊富に盛り込まれています。

首都圏以外の企業にとっても参考になります。

→ 作成例・雛形集

→ 届出手続きに関する制度解説

多くの自治体や業界団体が、自地域や業界特有の災害リスクを踏まえたマニュアル雛形を公開しています。

公的な雛形は「最低限押さえるべき要素」を網羅しているため、まずはこれをたたき台にして整備するのが効率的です。

災害対応マニュアルを整備する際には、多くの担当者が共通して抱える疑問があります。

ここでは代表的な質問に回答し、実務にすぐ役立つ視点をまとめました。

法律で一律に義務付けられているわけではありません。

ただし、労働安全衛生法や消防法では「従業員の安全確保」や「防火管理計画」などの策定・訓練が求められており、その実効性を高めるためにマニュアルが必要となります。

特に大規模事業所では消防計画や防災計画の提出義務があるため、実質的にはマニュアル整備が欠かせません。

必須ではありませんが、従業員数が多い企業ほどシステム導入は有効です。

メール・電話連絡網だけでは災害時に回線混雑で機能しないケースがあるため、アプリやクラウド型サービスを活用する企業が増えています。

おすすめの基準は以下の通りです。

中小規模であれば無料~低価格の安否確認アプリ、大企業なら専用システムが現実的です。

目安は 「1人あたり3日分」。

首都直下地震などでは、ライフライン復旧まで72時間かかることが想定されるためです。

代表的な備蓄品は:

備蓄は「一括保管」ではなく、拠点やフロアごとに分散して配置すると実効性が高まります。

在宅勤務や外出中の社員にも対応できる体制が必要です。

災害対応マニュアルは、一度作れば終わりの書類ではありません。

訓練や定期的な見直しを重ねることで、はじめて実際に機能する「生きたツール」となります。

大切なのは、完璧を目指して立ち止まらないこと。

分厚いマニュアルを最初から作り上げる必要はなく、まずは「緊急連絡網」や「安否確認ルール」といった最低限の仕組みから始めれば十分です。

今日踏み出す小さな一歩が、明日の従業員の命と会社の未来を守る大きな備えにつながります。

ぜひ、この記事をきっかけに “最初の一歩”を今から始めてみましょう。

この記事を読んだ方にオススメ!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

オフィスステーション年末調整

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

ラフールサーベイ導入事例集

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係

紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

1月9日~1月15日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

人的資本開示の動向と対策

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術

約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは

福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説

2026年の展望=2025年を振り返って(13)

公開日 /-create_datetime-/