公開日 /-create_datetime-/

2019年6月に都内の居酒屋へ団体予約を入れ無断キャンセルし、総額約51万円に上る被害を出した男性が、同年11月に逮捕され話題となりました。飲食店の直前キャンセルはインターネットによる手軽な予約などが原因で増加しているといわれており、店側の損害が問題となっています。

忘年会や新年会のシーズンが近づくにつれ、団体客の予約も増える一方で、このような無断キャンセルの被害に遭うリスクも大きくなります。飲食店側はどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

損失額は年2000億円、行政も対策に乗り出す

飲食店予約の無断キャンセルは今に始まった話ではなく、数年前から社会問題化している背景を受けて、行政側も対策に乗り出しています。経済産業省が2018年11月に発表した「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」によると、2016年の統計をベースに推計した無断キャンセルによる損失額は年間約2000億円とされ、この額は飲食業従事者全体における賃金の2%強に相当するということです。

飲食業界でここまで無断キャンセルが横行しているのは、飲食店の予約がPCやスマホで簡単に取れるようになったことが大きな理由の一つとされています。店舗に直接出向いたり電話をかけたりして予約を取っていた昔と比べ、現在は誰とも話さずにアプリなどで簡単に予約が取れるようになりました。そのためキャンセルすることへの罪悪感を感じない人が増えているというのです。

また、キャンセルのし忘れではなく、そもそもいたずら目的で予約を取っているケースも考えられます。冒頭に挙げた事例でも、逮捕された男は同じ系列の5店舗に偽名を使って予約を入れていることから、いたずら目的であった可能性も否定できません。本当に利用するつもりだったのかどうかは、最終的に本人にしか分かり得ないことですが、いたずらがまかり通ってしまう現状も、被害を大きくしている一つの側面だといえるでしょう。

問題の根源は「決まり」がないこと

無断キャンセルに関して飲食店のケースが問題となる理由は、ほとんどの飲食店でキャンセル料の取り決めがないということが挙げられます。

例えば、旅館やホテルの場合は、当日キャンセルが100%、前日は50%、それ以前のキャンセルでも1週間前からは原則としてキャンセル料が発生します。また、バスやタクシーなどでも、予約に関しては運送約款によりキャンセル料を請求できることになっています。

しかし、飲食店の場合は業界で定められた規定が存在せず、個別にはっきりとキャンセル料を掲げている店舗もまだまだ少ないのが現状です。経済産業省のレポートでは、無断キャンセルに対するキャンセル料を請求できるという初の指針が示され、目安としてコース予約の場合は全額、席だけの予約では平均客単価の5~7割程度を請求できるとしていますが、当日になってのキャンセル、いわゆる「ドタキャン」は含まれていません。

業界を挙げて取り組むべき問題において、国からこのような指針が発表されたことは大きな第一歩といえますが、他の業界に比べるとまだまだ遅れているといわざるを得ないでしょう。旅館やホテルの場合は、どのような理由であれルールを適用させます。しかし、飲食店の場合は、当日連絡すれば、キャンセル料の発生を回避できるというシステムが残ってしまうことになります。

大半は泣き寝入り、客に損害賠償請求するケースはまれ

経済産業省のレポートでは、予約をキャンセルをした客に対し、飲食店側は損害賠償を請求できるという指針も示されています。しかし、これまで損害賠償請求の訴訟を起こしたケースはほとんどなく、法的に可能かどうかにかかわらず、大半の飲食店は泣き寝入りしているのが現状です。

大きな理由の一つとしては、訴訟にかかる時間や費用など、コストの方が高くつく場合が圧倒的に多いことが挙げられます。また、訴訟を受けたことによる逆恨みから、クチコミサイトなどに店のことを悪く書かれるかもしれないという風評被害の懸念も、飲食店側が訴訟をためらう大きな理由の一つです。

冒頭の事例では、無断キャンセルした男が偽計業務妨害の疑いで逮捕され、今後は民事でも争われることになるでしょう。このような事態にまで発展するケースは非常にまれですが、今回の事件は被害額が大きいことと悪質性が疑われることから逮捕にまで至ったと考えられており、忘年会・新年会シーズンに差し掛かる時期での、世間に対する注意喚起を促す出来事であったともいえそうです。

飲食店ができる具体的な対策方法

経済産業省のレポートでも紹介されている対策方法と併せて、飲食店側ができる具体的な対策を以下に挙げます。

・予約確認の徹底

自動返信メールに加え、リマインドのメール・電話対応を徹底する

・キャンセルの予約をしやすくする

キャンセルの方法が分からず、ドタキャンしてしまったといった人も多いため、予約アプリ等で簡単にキャンセルができるようなシステムを整えておく

・キャンセルポリシーやキャンセル料の明示

ルールがなければ独自のキャンセル料を設定し、客にとって分かりやすい方法で示す

・事前決済制度の導入

クレジットカードなどを登録させ、あらかじめ全額支払ってもらうか、キャンセル時に一定の違約金が自動で引き落とされる仕組みを導入する

まとめ

いまや社会問題となっている飲食店の事前キャンセル問題は、さまざまな理由によりこれからも続いていくでしょう。国や業界が本腰を入れるのを待ちながら、個別に行える対策はできる範囲で導入することが大事です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

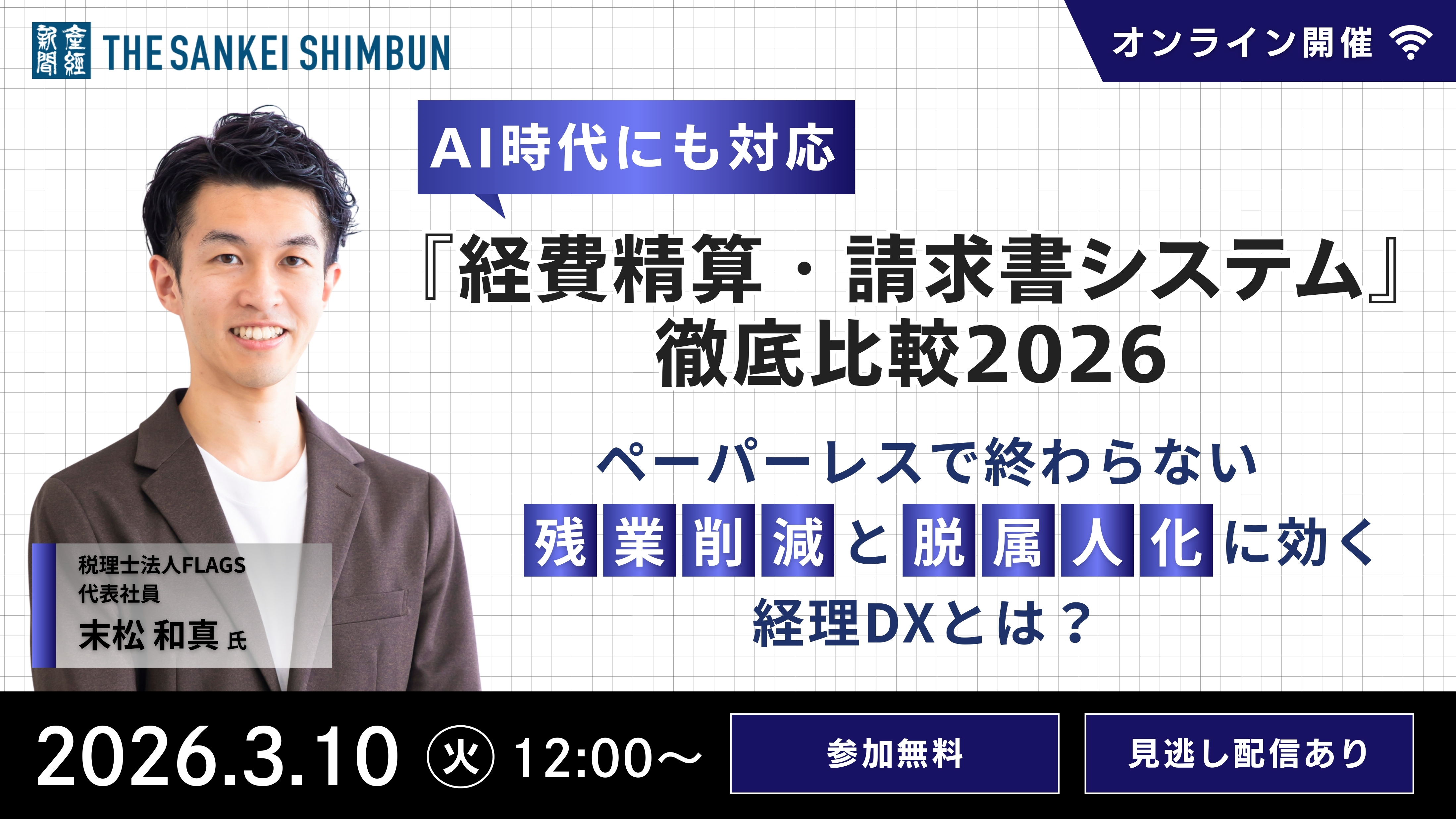

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

おすすめ資料 -

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

ニュース -

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

ニュース -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施

ニュース -

バリューチェーン分析を戦略に活かす方法

ニュース -

取引先とのファイル共有|メール添付をやめて「安全な場所」を作る方法

ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説

ニュース