公開日 /-create_datetime-/

「新型コロナウイルス」による関連倒産が発生している。こうした倒産は今後も増える見込みとあって、ファクタリング(Factoring)など急激な資金繰りの悪化に即時に対応できるサービスにも注目が集まっている。海外では企業間でも「即時決済」が標準的であるというのに対して、日本のBtoB決済ではいまなお「月末締め翌日末払いが一般的だが、近い将来、フィンテック(Fintech)のますますの浸透により、個人向け決済で進んでいるようなキャッシュレス化、即時決済への移行が日本の企業間の取引でも起こり得るだろう。

そこで今回は、日本のフィンテック企業や金融・決済サービス企業で作る一般社団法人Fintech協会の代表理事会長・丸山弘毅氏に、近い将来に起こり得るBtoB決済の変化についてうかがった。

個人向けで急速に進む 決済のキャッシュレス化

現金やATMを使う機会が減ったとは感じないだろうか。近年、フィンテックの台頭により、現金を使わないキャッシュレス決済や銀行を介さない決済・送金サービスが数多く登場している。個人の買い物をクレジットカードや電子マネーなどで支払うキャッシュレス決済の比率は約20%で、経済産業省は2025年に40%に高める目標を定めている。

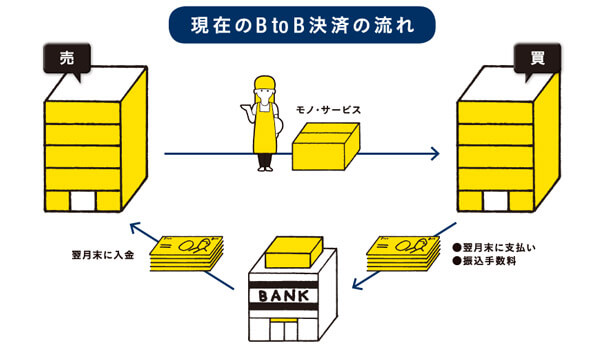

劇的な進化を遂げつつある個人向けの決済サービスの一方で、BtoB(企業間)決済の動向はどうだろうか。取引金額のほとんどを占めるのは銀行振込だ。その他には口座振替、クレジットカード、代金引換、手形といった手段もあり、直接現金をやり取りする例は極めて少ない。その意味ではキャッシュレス化は進んでいるものの、現状は個人向けのようにフィンテックを活用した大きな変化がみられるとはいえない。

BtoBでの決済はなぜ変わらないのか。一般社団法人Fintech協会の丸山弘毅代表理事はこう分析する。

「新たな技術が登場した際、普及のカギを握るのはUX(ユーザーエクスペリエンス=体験)です。製品やサービスを利用して便利さを実感し、また使いたいと思わせる体験が必要なのです。」

現状のBtoB決済では、サービス提供者側のつくったルールに合わせる側面が強いため、使う側はメリットを感じにくいと考えられる。

複数の経理業務をまとめる新・決済システムへの期待

これは個人向けサービスで考えるとわかりやすい。たとえば、タクシーでの支払いに電子マネーを使うと現金支払いよりも便利だが、さらに乗車中にスマートフォンのアプリで支払いを済ませることができれば、到着と同時にすぐ車を降りることができ、より便利だと実感できるだろう。

「複数の動作をまとめることこそが使う側のメリットとなりますが、そのためには異なるシステムの連携も必要です。BtoB決済が抱える課題もまさにそこにあります。近い将来に、より多くの経理業務が繋がったりまとまったりする新たな決済手段が生まれ、圧倒的な便利さを体感できれば、従来の銀行振込から乗り換える強い動機になるでしょう」

BtoB決済は「支払サイト」・「振込手数料」がネックに

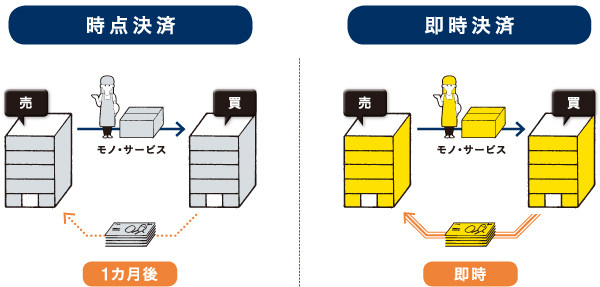

とはいえ現状のBtoB決済は、システムの連携や自動化だけでは解決できない様々な課題を抱えている。まずあげられるのは、「月末締め、翌月末払い」といった支払サイトだ。商品の売買から実際の支払までのタイムラグは企業の資金繰りを左右する切実な問題だが、現状では買い手のルールに従わざるを得なかったり、大企業が優位に立ちやすい傾向にある。

「多少の手数料は払っても早く入金が欲しいというニーズは多い」と丸山氏は言う。決済代行サービスなどでは、締め日を増やしたり支払いサイクルを短縮するオプションサービスが登場している。しかし、純粋な企業間での取引では、支払いサイトを変更することは一般的に難しい。また、銀行を介した決済は振込に手数料がかかる点も大きい。先ほどの「月末締め、翌月末払い」が企業間取引で一般的な理由の一つに、都度決済を行っていると毎回手数料が発生してしまう――という問題を防ぐ目的もある。

銀行振込は振込1件ごとに手続きが必要で、取引件数が多ければ多いほど手間もコストも増してしまう。すべての取引を1回の支払いにまとめることができれば、経理部門の負担は劇的に削減できるだろう。

未来予想図①「即時払い」が当たり前になる

「月末締め、翌月末払い」などの支払いサイトがなくなり、リアルタイム決済に変わっていく

近年のアメリカや中国などでは、個人の買い物の場合、実質的な支払いを翌月に回せるクレジットカードより、リアルタイムで銀行口座から引き落とされるデビットカード決済が普及している。企業間取引でも、即時決済が一般的だ。

「海外では、納品を受けたら即時入金するのが標準です。支払サイトの概念はありますが、支払いまで時間を空ける場合は、その分の金利や手数料を支払うという考え方が浸透してきています。日本のように『タダで支払いを遅らせる』という考え方は一般的ではなくなってきました」

日本でも今後、支払いサイトが短縮したり、即時払いが普及する可能性は大いにあると丸山氏は指摘する。その理由の一つとしてあげられるのが従業員への賃金の支払いだ。労働力不足が深刻な問題となっている今、従業員に対する即時払いのニーズが高まっているという。

「働いてからその対価を得るまで最大1カ月程度の期間がある現在のシステムは、雇用側に有利で、労働者側にとっては不利です。賃金の早期受け取りのニーズに応え即時払いを導入すれば労働力を確保しやすくなるため、導入に踏み切る企業が出てくることは十分あり得るでしょう」

早く賃金を払うためには、顧客からの支払いも早めてもらう必要がある。結果として、BtoB決済でもリアルタイム性が高まると考えられている。

このリアルタイム性は、融資にも波及している。一般的に銀行などの金融機関は、融資を希望する企業に過去3期分程度の決算書や事業計画書などの書類を提出させて審査をする。書類の作成や銀行の審査で、融資が実行されるまで1週間~1カ月程度かかるのが通例だ。

これに対し、数多くの決済データを持つ事業者が、日々の取引履歴をもとに即時審査をする「トランザクション(取引履歴)レンディング」と呼ばれる新しい融資の形が出てきた。アマゾンや楽天、GMOなどの事業者が既に提供を始め、最短1日で審査が完了する。

このように、企業にまつわるお金の流れは、今後ますます即時性を高めていくだろう。

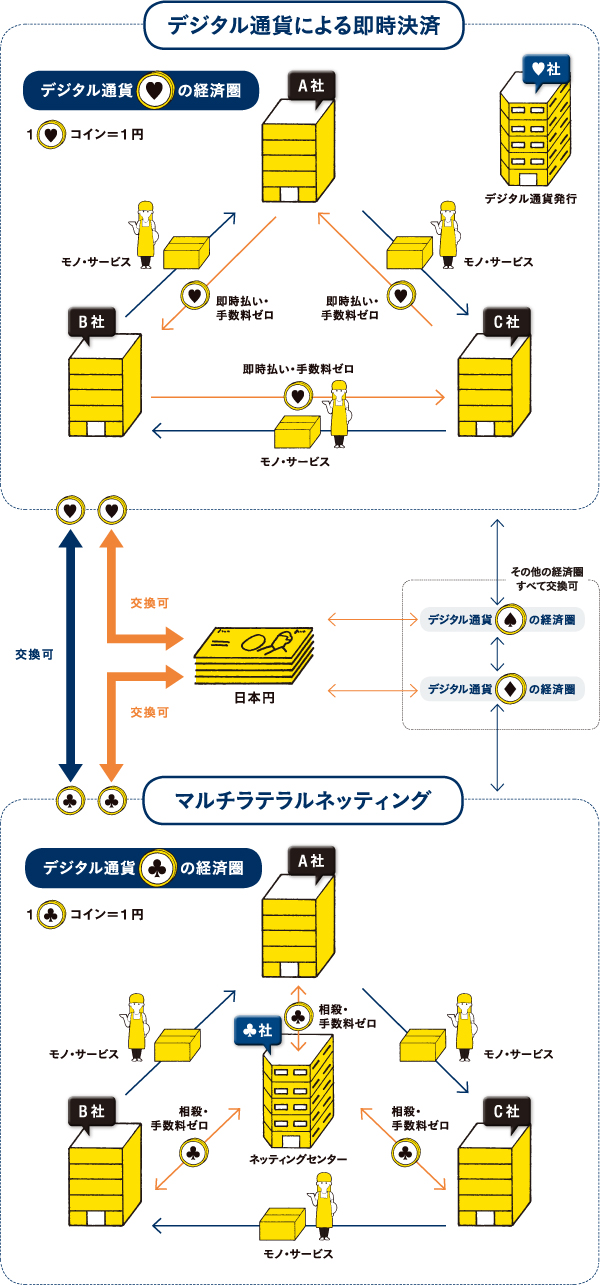

未来予想図②「デジタル通貨」が法定通貨に代わる

決済のたびに発生する手数料をなくすために、新しい通貨の登場が望まれている

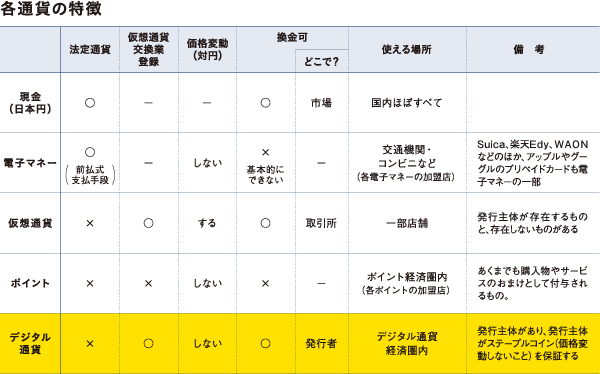

決済のリアルタイム性を高めるうえでネックとなってくるのが、銀行振込の手数料だ。納品を受けた後に、即時に決済をする場合、その度に手数料がかかってしまう。この問題の解決策として期待されているのが『デジタル通貨』だ。既存のビットコインに代表されるような仮想通貨や電子マネーとは異なる、新たな概念として注目されている。

仮想通貨との大きな違いは、発行主体(日本円にとっての日本銀行のような通貨を発行する管理者)があり、円に対しての価値も変動せず、いつでも換金できる点だ。

発行主体には楽天やアマゾンのようなプラットフォームを運営する企業が想定されている。

プラットフォームを利用する企業間での取引は独自のデジタル通貨で支払い、または受け取りを行って、円に換金することになる。プラットフォームが複数できて異なるデジタル通貨が流通しても、デジタル通貨同士も交換できれば問題はないという。

「奇抜な発想と感じるかもしれませんが、すでに決済サービスのペイパルではアカウント内で債権と債務の相殺が可能ですし、フリマアプリのメルカリでも売上金をポイントにして購入資金に充てる機能があります。こうした機能が企業間決済に拡大していくのは時間の問題かもしれません」

未来予想図③複雑な入出金が1回にまとまる

複数企業間で互いに発生しあう振込作業が相殺できる、仕組みづくりが期待されている。

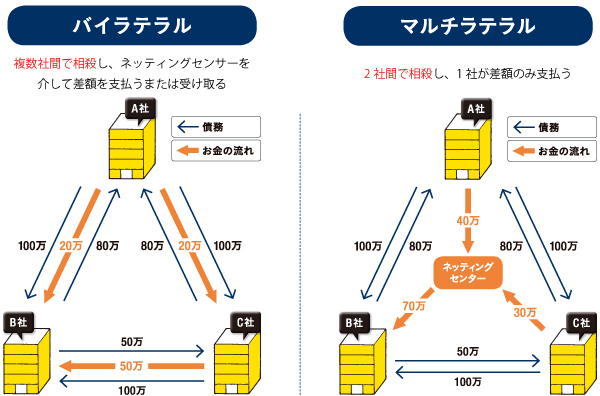

毎月繰り返される振込作業と、それにかかるコストの問題を一気に解決できる可能性を秘めるのが、「マルチラテラルネッティング」という仕組みだ。

「ネッティング」とは、互いに売買取引のある2つの企業同士(バイラテラル)で、一定期間の支払いと受け取りを帳簿上で相殺し、差額だけを支払う方法だ。2社のうち債務が上回っている方が1回支払うことでやりとりを終わらせることができるので、振込の手間とコストが1回分で済む。

ネッティングを多数の企業間で行うのがマルチラテラルネッティングだ。数多くの取引先に債権や債務を持っている場合でも、それらを一定期間分をひとつにまとめ、債務が上回っていれば1回の支払い、債権が上回っていれば1回の入金があり、それで完結する仕組みを指す。取引社数や件数に関わらず1回で済むようになるので、件数が多いほどメリットは大きくなる。

ただ、問題もある。この仕組みでは、最後に残った1回の支払いあるいは入金がどの社に対するものかがわからなくなってしまい、法的な有効性もはっきりしなくなるのだ。

これを実用化する現実的な選択肢として、特定のプラットフォームがまとめ役(ネッティングセンター)となって参加企業の債権や債務を取りまとめ、デジタル通貨を介して支払いを行うという仕組みも考えられている。

そう遠くない将来、即時決済、デジタル通貨、マルチラテラルネッティングといった新しい決済の仕組みは企業の経理業務のみならず、経営全体にも劇的な影響を及ぼすだろう。その変化に素早く対応するためにも、請求業務全般のデジタル変革に乗り出すことが急務である。

本コラムの監修

一般社団法人Fintech協会/代表理事会長 丸山 弘毅氏

慶應義塾大学商学部を卒業後、株式会社ジェーシービーで与信管理、マーケティング、新規事業開発やM&Aを担当。業界初となるOne to Oneマーケティングシステムを構築する。2006年に株式会社インフキュリオンを創業し、決済、マーケティング、情報活用戦略などを手がける。2015年に同社代表取締役、一般社団法人Fintech協会代表理事に就任。

https://www.fintechjapan.org/

【関連記事】

BtoBプラットフォーム 請求書は貴社と取引先との請求書のやり取り(発行・受取)を、電子データで行うWeb請求書クラウドシステムです。 “紙”の請求書の取り扱いが減ることで、請求業務の軽減とコスト削減につながるうえ、取引先とのやりとりも、社内の承認フローも電子データ化できるから、経理業務のテレワーク…

ERP(基幹システム)やAI、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などで、さまざまな業務がデジタル化、自動化されつつある。もちろん経理・財務部門も例外はなく、紙の書類を手で入力する、目検によるチェックなどの作業が、徐々に人の手を離れてきている。今回は、ITによって業務のデジタル化が進むなか、経理・財務部門の担当者は…

新型コロナウイルス感染防止対策として、テレワークが話題になっている。本記事を書く筆者も、今まさに在宅勤務をしているひとりだ。通勤時間がないので時間を有効活用でき、体力的に余裕があるため仕事がはかどりやすく、大変助かっている。 ただし、今は非常時ゆえに、導入事例がないまま急きょテレワークに踏み切った企業も多く、実施状況…

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

ニュース -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容

ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)

ニュース -

また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?

ニュース -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

おすすめ資料 -

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査

ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

ニュース